新書推薦: 《

英国简史(刘金源教授作品)

》 售價:NT$

449.0

《

便宜货:廉价商品与美国消费社会的形成

》 售價:NT$

352.0

《

读书是一辈子的事(2024年新版)

》 售價:NT$

352.0

《

乐道文库·什么是秦汉史

》 售價:NT$

367.0

《

汉娜·阿伦特与以赛亚·伯林 : 自由、政治与人性

》 售價:NT$

500.0

《

女性与疯狂(女性主义里程碑式著作,全球售出300万册)

》 售價:NT$

500.0

《

药食同源中药鉴别图典

》 售價:NT$

305.0

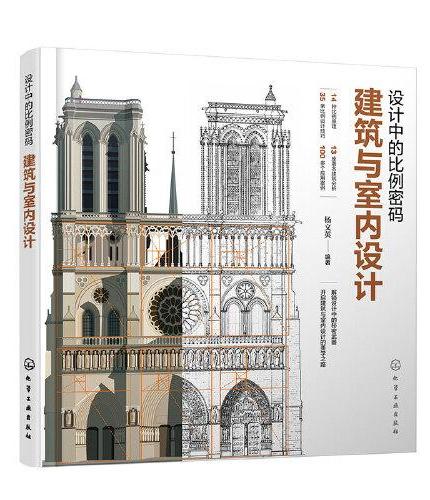

《

设计中的比例密码:建筑与室内设计

》 售價:NT$

398.0

編輯推薦:

这是一本2021年上市的新书,它刚一出版,就在美国引起震动,登上了《纽约时报》畅销书榜榜 首,2021美亚总榜年度TOP 100,goodreads万人评分4.5以上,小红书博主提前分享,微博大V半年书单介绍:这本书我给五颗星,我读得几度落泪。美亚读者评价说:这是今天的美国非常需要的书。

內容簡介:

痛苦不会凭空消失,时间也不会冲淡一 切

關於作者:

奥普拉·温弗瑞(Oprah Winfrey),《奥普拉脱口秀》的主持人和制片人。在她令人尊敬的职业生涯中,她与来自世界各地的人们建立了紧密的联系。二十五年来,她为观众带来了欢笑、启迪和鼓舞。

目錄

作者手记

內容試閱

第一章 理解世界