新書推薦:

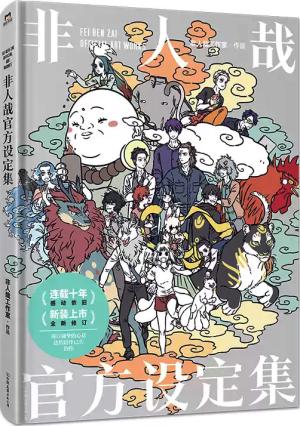

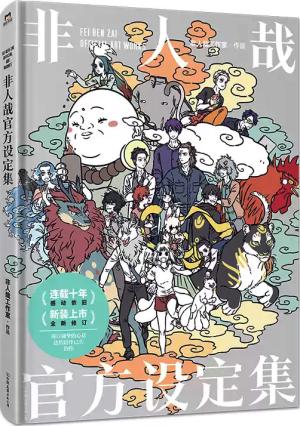

《

非人哉官方设定集(2024版)

》

售價:NT$

924.0

《

高句丽与拓跋鲜卑国家起源比较研究(欧亚备要)

》

售價:NT$

539.0

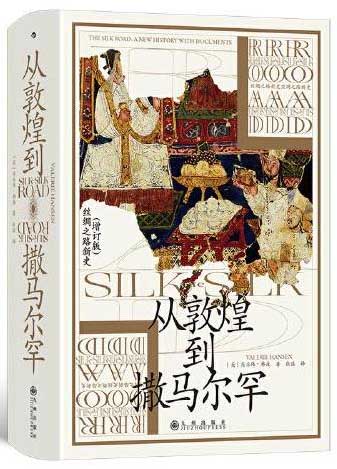

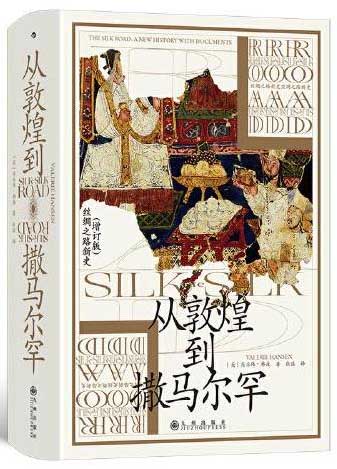

《

从敦煌到撒马尔罕 汗青堂丛书002

》

售價:NT$

551.0

《

格外的活法

》

售價:NT$

403.0

《

东南亚华人宗祠建筑艺术研究

》

售價:NT$

454.0

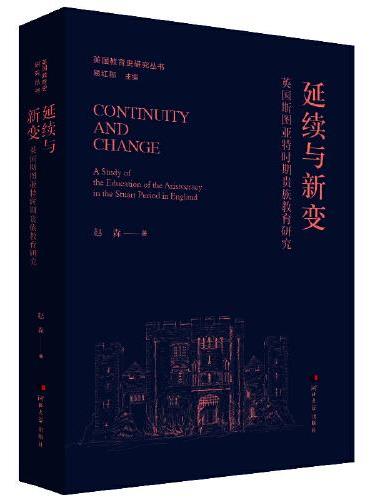

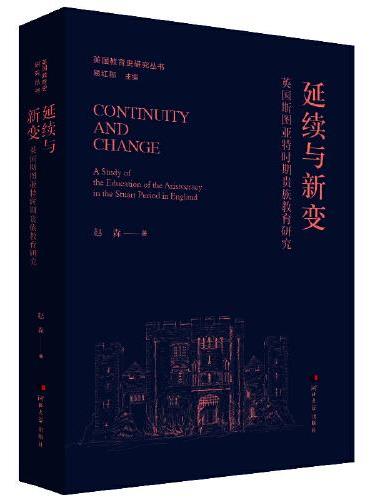

《

英国教育史研究丛书——延续与新变:英国斯图亚特时期贵族教育研究

》

售價:NT$

505.0

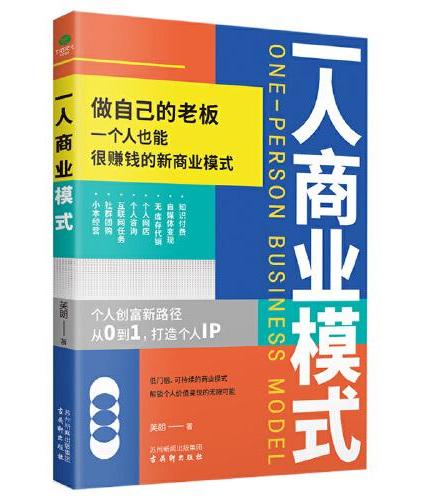

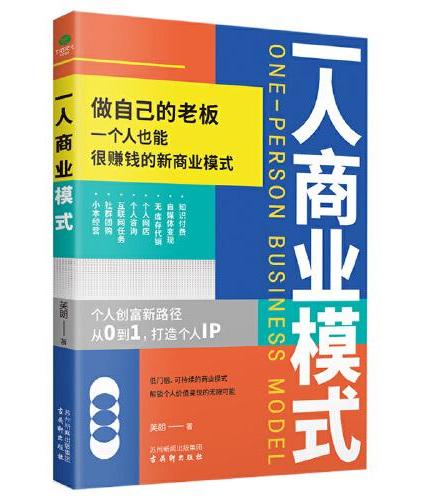

《

一人商业模式 创富新路径个人经济自由创业变现方法书

》

售價:NT$

254.0

《

家庭财富管理指南

》

售價:NT$

398.0

|

| 編輯推薦: |

|

戈尔丁是一位勇于创新、敢于探索、不断进取的经济学家。她在本书中为我们揭示了女性劳动力和性别平等方面的重要问题和解决方案,不仅为经济学的实证研究做出了杰出的贡献,也在社会公正和人类福祉方面带给了我们有益的启示。获得诺贝尔经济学奖,既是她个人成就的最高荣誉,也是女性学者的鼓舞和激励。本书恰恰是她所做贡献的杰出代表作。

|

| 內容簡介: |

本书是2023 年诺贝尔经济学奖得主克劳迪娅·戈尔丁关于女性劳动力市场研究的代表作。作者以历史的视角,寻找驱动女性劳动力市场参与率以及性别工资差距变化的关键因素,重点梳理了从19 世纪末到20 世纪末100 多年美国女性就业在劳动力市场的时间序列数据,剖析了在这一个多世纪里美国女性的教育、婚姻、生育、收入与社会地位的变化。在这些变化的背后,作者深刻地揭示了这100 多年里技术变革、市场架构、伦理规范、政策制定等因素,对促进女性就业、消除性别歧视、提高女性劳动参与率所能够发挥的至关重要的作用。

这是一部具有开创性贡献的学术著作。它将对深入开展全球女性经济学研究,保障女性在现代社会中的合法权益产生重要而深远的影响。

|

| 關於作者: |

|

克劳迪娅·戈尔丁(Claudia Goldin),1946 年出生于美国纽约,著名经济学家,美国艺术与科学院院士,美国国家科学院院士,美国政治与社会科学院院士,2023 年诺贝尔经济学奖获得者,哈佛大学经济学终身教授。主要研究领域为经济史、劳动经济学;研究主题包括女性劳动力、收入中的性别差距及其主要驱动因素、收入不平等、技术变革、教育和移民等。

|

| 目錄:

|

第一章 女性在美国经济中的经历

第二章 女性劳动力的演变

市场工作的衡量标准

1890年以来已婚女性的劳动参与率

白人已婚女性群体

队列与截面

队列变化的含义

非白人已婚女性群体

生命周期中的劳动参与率和工作经验

生命周期工作的直接测量

1930年至1950年的工作经历

经济发展与工作的生命周期

对1890年前后数据的修正

1890年前的劳动参与率:已婚和成年女性

1890年前的劳动参与率:单身女性

劳动力中的单身女性,1890年至1930年

总结:1790年至1988年女性的工作

第三章 收入和职业的性别差异

长期性别收入差距,1815年至1987年

女性与男性全职工作收入比

制造业和农业,1815年至1970年

所有劳动者,1890年至1987年

职业隔离和男女工资差距

男女收入比变化的来源

职业中的性别差异

白人和黑人女性的职业分布

按性别划分的职业隔离,1900年至1980年

制造业职业隔离,1900年

职业隔离的影响

总结:收入和职业

第四章 “工资歧视”的出现

“工资歧视”的衡量标准

20世纪80年代末研究中的“工资歧视”

“歧视”与“工资歧视”

解释男女收入差异

制造业,1888年至1907年

制造业女工的收入

制造业工人的收入

制造业的“工资歧视”

文书部门,1940年

文书工作和文书工作者

文书工作者的收入

文书工作中的“工资歧视”

“工资歧视”的根源

总结:“工资歧视”

第五章 已婚女性经济角色的变化

解释已婚女性劳动参与率的长期趋势

供给与需求

劳动力供给:收入、工资和替代效应

已婚女性劳动力市场的一般模型

收入、工资和替代效应的估计

应用一般模型,1890年至1980年

已婚女性劳动参与率变化的队列研究

不同队列的生育率差异

不同队列的教育差异

职业和教育变化

横截面时间序列模型

预期和队列劳动参与率

总结:劳动大军中的已婚女性

第六章 为什么变化如此缓慢?

婚姻限制

婚姻限制的范围

公司层面的证据,1931年和1940年

来自学区的证据

解释婚姻限制

20世纪50年代婚姻限制的消失

婚姻限制的长期影响

工作时间和兼职工作

工作时间

兼职工作

总结:放松约束

第七章 性别的政治经济学

公共政策的历史维度

保护性立法的起源和影响

工时及最高工时立法对就业的影响

保护性立法与平等

联邦政府与女性的经济地位

妇女地位总统委员会,1963年

1963 年《同工同酬法案》和1964 年

《民权法案》第七章

不满的根源

“歧视”的观念

大学毕业生的不满情绪

性别的新政治经济学:

可比价值与1964 年《民权法案》第七章

总结:改变规则

第八章 经济进步与性别平等

目前的状况

过去的状况

未来的状况

附 录 对1890年前后女性劳动参与率的修正

数据文献

注 释

参考文献

|

| 內容試閱:

|

我们这代人不断意识到,女性的经济角色正在经历重大变化。美国女性进入职场的比例超过了60%,几乎一半的劳动力是女性,超过50%的新生儿母亲在一年内就重返工作岗位。女性医生、律师和从事其他专门职业的女性比例达到了历史最高点。女性中有人驾驶公交车,也有人在建筑工地工作;有人竞选副总统,还有人竞选总统。关于女性就业发生巨大变化的报道时常见诸报端。实际上,19世纪中期以来,每一代美国人都声称女性的经济地位即将发生前所未有的重大变化。

本书探讨了美国女性经济史持续演变的过程,这一过程使许多代人相信,她们正处于经济地位的转折点。尽管人们普遍认为过去几乎没有什么重大且有意义的变化,但我的研究表明,过去几代人的经历已经奠定了至关重要的基础。此外,我也探讨了工作场所中性别差异依然顽固的原因。在劳动力市场上,女性工作的发展变化是独特的,它不能像大多数其他经济变量那样被理解为对经济因素做出反应的孤立过程。相反,对于每位女性来说,参与劳动力市场与家庭和社会化过程紧密相连,并通过生命周期将每个女性的过去和未来联系起来。因此,本书本质上是跨学科研究。

对于“每一代人都是独一无二的”这种明显矛盾的看法,我给出了一个简单的解释。经济领域的重大进步是几代人共同取得的——女性就业人数增加了,收入提高了,她们从事的职业也更加多样。然而,尽管取得了这些进步,社会和工作场所的性别差异却消失得很缓慢。例如,在19世纪末20世纪初,年轻女性从制造业转向办公室工作,这一转变对她们未来几十年的就业产生了重要影响。文书工作很快就女性化了,而且大多数都是没有晋升前途、带有偏见的女性职位。后人将办公室工作与女性在劳动力市场上受到的不公正待遇而非进步联系在一起。因此,每一代人都认为自己的时代在经历重大而有意义的变化方面是独一无二的,因为过去的变化几乎没产生太大的影响。

经济学家通常是所有社会科学家中最保守的,但长期以来他们对女性参与劳动力市场以及在薪酬和职业方面的性别差异感兴趣,这可能会让许多人感到惊讶。20世纪20年代以来,他们关注并一直研究(每天)工作时间、(每年)工作天数和工作年限的决定因素。当然,他们研究的重点是女性,女性一生的工作历程比男性包含更多的变化。随着第二次世界大战后女性劳动参与率的提高,经济学家将注意力转向了女性进入劳动力市场的原因,以及这些变化与20世纪20年代以来生育率大幅波动之间的关系。最近,经济学家开始关注男女在收入和职业方面存在差异的原因,以及立法等因素在近期缩小性别差异中的作用。经济学家在很大程度上讨论了女性经济史中更进步、更平等的方面。

与之形成鲜明对比的是,历史学家强调了社会和经济领域性别差异的稳定性,经济和政治领域为平等而进行的频繁斗争,以及杰出女性过去取得的成就。2那些了解历史的人都意识到,这个过程是非常漫长的。

因此,历史学家强调了平等的障碍,以及市场强化父权社会性别差异的方式。经济学家则展示了经济进步是如何促进平等的,并主张竞争性市场会改善而不是加剧社会偏见的后果。就像所有时代一样,历史学和经济学这两门学科可能都是正确的:女性在经济中的角色发生了有意义的改变,但性别差异却保持不变。

我以经济学家的身份开始这项研究,但在研究结束时,我更深刻地认识到,遥远的过去是如何影响现在的,规范和期望是如何阻碍变革的,歧视是如何在竞争激烈的市场中存在的,以及持续变革是如何发生的。在这本书中,我对于在女性经济史的连续性和变化之间适当保持平衡的看法发生了改变。在研究的最后,我意识到,我只能解决这段复杂历史中的一些悖论,理解这段复杂历史中的一些矛盾。的确,正是因为巨大的复杂性,才需要持续研究女性在美国经济中不断变化的角色。

这项研究花费的时间比我最初设想的要长得多。最初的一个复杂问题是许多关键变量缺乏证据,没有关于女性劳动力的一致性时间序列,女性与男性收入的比率直到20世纪50年代才有数据,而且关于工作经验、工作时间和工资等变量的历史数据也很少。我很快意识到,要想了解美国女性的经济史,必须建立起各种各样的数据序列。档案资料、州和联邦报告、城市和商业目录、人口普查手稿以及其他各种资料使我能够汇集得出劳动力、工作经验、收入、工作时间、兼职工作、教育和生育率等方面的时间序列。

我对1890年至今公布的人口普查数据进行了彻底的重新整理,得出了一个一致的时间序列。但由于生产重心从家庭转移到市场,而且由于女性在劳动力市场中的规模被低估了,因此我还补充整理了1890年前后的女性劳动力数据。我利用制造业人口普查的手稿讨论了单身女性有偿劳动的起源,并用城市和商业目录研究了18世纪末女性的工作情况。由于“劳动参与率”的概念无法产生对理解女性经济地位至关重要的工作经验的衡量标准,我从纵向研究中寻求证据。但是,唯一现成的时间序列数据涵盖的时间太短了。幸运的是,我在美国国家档案馆找到了我需要的记录—— 一项对1880年至1915年出生的女性的工作史的大规模调查。

这些调查的结果产生了对美国女性工作的新看法。对劳动参与率的更全面衡量表明,女性劳动参与率可能在其显著上升之前的某个时段出现了下降。甚至在18世纪末和19世纪初,城市已婚女性的劳动参与率也很高。也许最令人惊讶的是,从20世纪20年代到80年代,已婚职业女性的平均工作经验几乎没有增加,但即使在劳动参与率很低的时候,她们的工作经验也是相当丰富的。

接下来,我转向了一项关于收入和职业性别差异的研究,并着手将从20世纪50年代中期开始的女性和男性收入的时间序列回溯到19世纪初。我从各种档案和出版的资料中拼接出了一个工资序列,证明了美国历史上有两次女性与男性收入比率的显著提高,一次是在美国工业革命期间,另一次是在20世纪初。自1981年以来,这一比率也出现了显著上升,在未来可能会被认为是性别收入差距缩小的第三个时期。经研究发现,在美国历史上,女性与男性收入之比在几个时期都有所上升,这一发现推翻了通常的假设,即女性与男性收入之比在过去就如同20世纪50年代至80年代初一样保持不变。

考虑到女性经济地位的两个变化——劳动参与率和工资水平的变化, 我开始研究导致这两个变化的原因。经济发展过程的各种特征极大地改变了女性的经济地位。女性劳动参与率变化的原因主要是教育程度提升、文书工作和销售等行业的发展以及工作时间的缩短。生育率的长期下降及其对不同群体的周期性影响,以及家庭生产方面的一系列众所周知的进步,同样改变了女性的就业状况。虽然劳动参与率的提高主要发生在第二次世界大战之后,但提高的先决条件在1900年至1930年之间就已经具备。

在男女收入存在差异的情况下,究竟是男女之间固有的差异造成的,还是说因为存在一种被称为“工资歧视”的现象?3在19世纪末20世纪初发表的各种州和联邦报告中关于制造业的职业数据表明,男女之间的收入和职业存在很大的差异,并且工人的生产特征也有很大的差异。但20世纪后期发现了截然不同的结果,即从20世纪40年代开始,女性和男性工人的生产特征开始趋同,但收入却并未如此。人们可以利用美国国家档案馆中的美国劳工部妇女事务局简报里关于原始个人层面的信息来探究“工资歧视”的起源。公司层面的信息表明,公司的政策限制了女性进入特定的岗位。公司存在不雇用男性和不雇用女性的岗位。此外,许多公司解雇已婚在职女性,更多的公司不雇用已婚女性。在我们当前的诉讼环境中,这样的“确凿证据”是相当不寻常的。但在1940年的样本中,数百家公司的高管往往对他们采取的雇用政策沾沾自喜,因为这些政策不仅使公司利润最大化,而且与当时的社会环境一致。

“工资歧视”和公司层面的政策将女性排除在某些岗位之外,以及将已婚女性排除在许多类型的工作之外的原因是非常复杂的。其中一个原因是,大多数女性在结婚后就退出了劳动力市场,而那些被认为适合所有女性的工作也适合大多数人。其中的复杂性还涉及社会共识、规范和偏见的影响,这些因素又因政策的影响而进一步强化。即使在竞争激烈的环境中,劳动力市场上的歧视也存在,因为它得到了各种规范的支持,这些规范限制了男女工人和雇主的行为。

过去对现在的影响方式同样妨碍了性别政治经济的实质性变革。回顾20世纪初,女性劳动力群体被视为一个年轻的、处于过渡阶段的、易于被剥削的群体,同时亦受到社会改革者的关注,被认为需要特殊保护。尽管随着时间的推移,女性劳动力逐渐变得更为成熟,就业更加稳定,且受剥削的风险也相对降低,但20世纪初期所颁布的保护性立法却对后来至少半个世纪内实现真正平等的立法进程造成了阻碍。

本书每个章节中的许多观点和数据都来源于18篇已发表的论文(其中4篇有合著者),参考文献中也列出了我的工作论文。本书附录描述了我多年来在研究工作中汇编的11个定量数据集(和1个定性来源)。如果没有各个机构的支持,我是不可能完成这些论文的撰写和数据的汇编的。

宾夕法尼亚大学给我提供了几段相当宽裕的假期。第一段是1982年至1983年在普林斯顿高等研究院度过的,本书中的许多想法都是在那段时间里最初形成的。五年后,我在普林斯顿大学劳资关系处(IRS)完成了本书的初稿。1987年至1988年,我获得了古根海姆奖学金,休假期间就住在古根海姆。美国国家科学基金会资助了我对女性劳动力演变的研究。梅隆基金会对宾夕法尼亚大学PARSS项目的资助支持了几名研究生,他们的研究工作补充了我的研究成果。宾夕法尼亚大学图书馆资助了美国国家档案馆对美国劳工部妇女事务局各种资料的缩微拍摄。国家档案馆的工作人员,特别是工业和社会部门的杰里·赫斯(Jerry Hess)和杰里·克拉克(Jerry Clark),多年来友好而高效地满足了我的许多要求。我感谢所有这些机构和个人的慷慨支持和帮助。

很多研究助理都参与了这个研究,我很感谢他们所有人。娜嘉·扎洛卡尔(Nadja Zalokar)是第一批让我多年来一直依赖的劳动力估算留下细致笔记的人之一;罗伯特·惠普尔斯(Robert Whaples)对工时数据进行了研究;朱迪丝·亨特(Judith Hunter)协助我做了1790年至1860年的项目;凯西·斯尼德(Kathy Snead)通过PARSS项目的资助,选择了1957年至1964年的大学毕业生调查作为他的论文;劳拉·亨通(Laura Huntoon) 和丹尼尔·金尼(Daniel Kinney) 帮他做了无数最后的杂务。

我的同事们对我的工作做出了不可估量的贡献,我谨向斯坦利·恩格尔曼(Stanley Engerman )和罗伯特·玛欧 (Robert Margo) 表示衷心的感谢,他们对整个手稿给出了意见。我还要感谢宾夕法尼亚大学的同事杰里·贝尔曼(Jere Behrman)、杰里·雅各布斯(Jerry Jacobs)、林恩·利斯(Lynn Lees)、沃尔特·利希特(Walter Licht)、珍妮丝·马登(Janice Madden)、安·米勒(Ann Miller)、罗伯特·波拉克(Robert Pollak)、保罗·陶布曼(Paul Taubman)和苏珊·沃特金斯(Susan Watkins),以及普林斯顿大学的同事约书亚·安格里斯特(Joshua Angrist)、奥利·奥森菲尔特(Orley Ashenfelter)、凯文·巴里(Kevin Barry)、德韦恩·本杰明(Dwayne Benjamin)、贝琪·布兰克(Becky Blank)、戴维·卡德(David Card)、安·凯斯(Ann Case )、艾伦·克鲁格(Alan Krueger)、彼得·库恩(Peter Kuhn)、珍妮特(·尼林)·柯里[Janet (Neelin)Currie]、莎伦·史密斯(Sharon Smith)和理查德·莱斯特(Richard Lester),莱斯特向我讲述了他在妇女地位总统委员会的任职经历。美国国家经济研究局暑期研究所的参与者兰斯·戴维斯(Lance Davis)、斯坦利·恩格曼(Stanley Engerman)、彼得·林德特(Peter Lindert)、克莱恩·蒲伯(Clayne Pope)、肯尼思·索科洛夫(Kenneth Sokoloff)(他也是本书的合著者)、理查德·萨奇(Richard Sutch) 和彼得·特明(Peter Temin )对一些早期版本的章节给予了评论。还有许多人分享了他们自己的研究和数据,并提出了有益的建议。我无法记住他们所有人的名字,但就我记忆所及,这些人包括杰里米·阿塔克(Jeremy Atack)、芭芭拉·伯格曼(Barbara Bergmann)、弗朗辛·布劳(Francine Blau)、戴维·巴法姆(David Buffum)、苏珊·卡特(Susan Carter)、萨姆·科恩(Sam Cohn)、巴里·艾肯格林(Barry Eichengreen)、斯特凡诺·菲诺阿尔特亚(Stefano Fenoaltea)、兰迪·菲勒(Randy Filer)、南希·福尔布雷(Nancy Folbre)、杰拉尔德·弗里德曼(Gerald Friedman)、迈克尔·海恩斯 (Michael Haines)、詹姆斯·赫克曼(James Heckman )、M.安·希尔(M. Ann Hill )、琳达·科伯(Linda Kerber)、迈克尔·利兹(Michael Leeds),琼·奥尼尔(June O’Neill),伊丽莎白·普莱克(Elizabeth Pleck),索尔·波拉切克 (Sol Polachek) 和埃丽斯·罗特拉(Elyce Rotella)。感谢他们所有人。

罗伯特·威廉·福格尔(Robert William Fogel)一直是我的导师,他从研究一开始就鼓励我写一本篇幅长的书稿。理查德·伊斯特林(Richard Easterlin)曾是我在宾夕法尼亚大学的同事,他给予了他自己可能都没有意识到的创作思路上的指导。该研究恰逢我历时四年担任《经济史杂志》(Journal of Economic History)编辑的时期;而且,如果没有一位最能干的助理编辑卡萝尔·佩特拉蒂斯 (Carol Petratis),我在这段任期内永远无法完成任何研究。卡萝尔还以她敏锐的眼光、善解人意的头脑和敏感的天性,像编辑《华尔街日报》一样编辑了我的手稿。塞利格·L.塞切尔(Selig L. Sechzer)阅读了部分手稿,更多的时候,他是在倾听我的那些粗浅鄙陋的想法。在这本书的创作过程中,他与我分享了很多,感谢他的耐心和理解。

所有的研究都必须有一个结束的时刻,至少要留出足够的时间来把收集到的资料汇编成书。在我开展研究的过程中,又发布了不少新的数据资料,面我没有来得及在本书中对这些数据加以利用。最近发布的1910年人口普查的公共使用样本将填补第二章的许多空白;1940年的人口普查的样本可以用于第五章;安·米勒 (Ann Miller)刚刚在宾夕法尼亚大学发现的格拉迪斯·帕尔默(Gladys Palmer)于1954年对1940年至1950年间工作流动性所做研究的原始时间表,将有助于解决第五章中讨论的第二次世界大战所起的作用。本书中的各种统计数据与之前许多文章中的统计数据有所不同,发现了之前少许的错误,并采用了新的方法。希望将来会有人利用这些数据资料和其他数据资料开展进一步研究,来支持或取代我的结论。这正是学术耕耘的意义所在。

克劳迪娅·戈尔丁

美国费城

1989年4月

19世纪初以来,有偿劳动力市场中女性的数量一直稳步增长。第二次世界大战后,增长更为迅速。1900年女性劳动力占总劳动力的比例还不到五分之一,如今已接近二分之一。但自1900年之后,按性别划分的职业隔离却仅略有减少,而且从20世纪50年代至80年代初,女性与男性收入之比基本保持稳定。许多观察者认为,尽管女性以史无前例的规模进入劳动力市场,但却没有得到与男性平等的待遇。

本书描述了美国女性劳动力的发展历程以及职业和收入的性别差异,并关注当前性别不平等的历史根源以及女性经济地位提升缓慢的原因。在过去的两个世纪里,女性劳动力增长在很大程度上是经济长期变化的结果,如美国工业革命、白领(white-collar)工作的兴起、教育水平的提升、生育率的下降和工作时间的缩短等。大多数情况下,变化是由不同群体的年龄决定的,这些群体在受教育程度、职业培训、早期社会化(early socialization)和生育水平等方面与前几代人有所不同。因此,进步是非常缓慢的。

女性真正融入美国经济的进程受到重重阻碍。认为女性劳动力非主流、不能长久干一份工作的旧观念导致女性无法从事许多职业。社会规范往往决定了哪些工作适合女性,哪些工作不适合女性。工作场所的变化既帮助了女性,同时也扩大了性别差异。以白领工作为例,它缩小了性别收入差距,提高了女性劳动参与率和工作经验。但白领工作也约束了女性的职业范围,成为女性晋升的最大障碍。女性在经济史中似乎充满了悖论。许多悖论可以通过定量研究来解决,例如,20世纪50年代后期,在女性劳动参与率提升和性别收入差距基本稳定之间存在明显悖论。然而,无论何种情形,人们都普遍认为历史对于研究当前经济中的性别差异具有重要意义。

在19世纪和20世纪的大部分时间里,在家庭之外从事有偿劳动的女性规模逐渐发展壮大。从1820年到1920年,随着美国工业化和城市化的发展,年轻未婚女性劳动参与率大幅度提升。成年女性和已婚女性有偿劳动的情况则不是很清晰。由于在家庭和农场中存在无偿劳动,并且家庭之内和家庭之外有偿劳动的统计不足,情况变得更为复杂。一项关于劳动参与率的综合评估表明,从19世纪到20世纪初,女性劳动参与率甚至还出现了下降;但进入20世纪后,女性劳动参与率开始明显上升。尽管在20世纪20年代,已婚年轻女性的劳动参与率已有所增长,但直到20世纪50年代,增长才更为显著。虽然关于有偿劳动和无偿劳动的定义以及家庭和工作场所之间的区别有很多复杂的情况,但从19世纪初到现在,女性劳动参与率一直保持着持续提高的态势(见第二章)。

劳动力市场上各种公平措施的出现并没有使职业性别差异情况有所改善,反而揭示了一些措施的自相矛盾。1900年根据性别划分职业的情况几乎和1970年一样,尽管自1970年以来这种情况已有所改善,但却仍然存在(见第三章)。从20世纪50年代中期到80年代初,女性与男性的收入比率几乎固定不变。而新的发现表明,从1815年到20世纪30年代,女性与男性的收入比率有所提高。在没有这些证据的情况下,人们认为该收入比率在1950年前后都是基本稳定的。但实际情况恰恰相反,女性与男性的收入比率在两个不同的时期出现了明显上升。首先,这一比率在19世纪初随着美国工业革命的发生而大幅上升;其次,半个世纪后这一比率又随着一场标志着文书和其他白领工作发展的革命而再次上升。这两个时期出现的生产机器化、劳动分工细化以及教育回报提升(第二个时期),大大提高了女性相对于男性的生产能力。与此同时,这两个时期还打破了限制女性工作的各种习俗和传统。

性别收入差距的缩小发生在成年已婚女性劳动参与率提升之前,并不是因为发生了有意义的社会变革。这既不是由社会变革引起的,也没有影响社会变革。尽管男女收入差距在20世纪30年代之前已经缩小了,但正如第四章所述及的,解释这种差异的能力却随着时间的推移而减弱。两个群体之间的收入差异不能完全用群体的平均生产特征(如工作经验、受教育程度和在公司的供职时间)差异来解释,经济上的歧视也可以有一定的解释作用。因此,根据第四章的推断,从19世纪末到20世纪中期,“性别歧视”实际上有所增加。在男女收入差距缩小的同时,所谓的“工资歧视”却有所增加。这种看似矛盾的结果与由制造业向白领工作转移、学校教育普及和教育回报提升有很大关系。教育程度的提升和文书部门的发展提高了女性劳动力(相对于男性劳动力)的收入。体力劳动被脑力劳动所取代也意味着女性可以从事很多初级工作,而企业的做法则是排斥女性从事晋升机会多、有长期发展前景的工作。

因此,关于女性经济经历的历史证据提供了一幅相互矛盾的画面。有些矛盾比其他矛盾更容易解决。许多矛盾要归因于劳动力市场变化的缓慢性,而劳动力市场的变化往往是由个别群体随时间的推移来完成的。早期社会化、学校教育、工作经历和对有偿工作的态度贯穿于这类群体的一生,并可能受同期因素的不同影响,如工资增长、失业和社会进步。由于不同的群体同时存在,真正的进步可能需要几代人的时间才能完全显现。

例如,与1900年以前出生的女性相比,20世纪初出生的女性群体受教育程度有所提高,在文书部门就业的比例也更高。她们的婚内生育率相对较低,而且有相当大比例的女性从未生育过孩子。随着年龄的增长,这个群体改变了劳动力市场的各种特征。例如,20世纪50年代的年长已婚女性在第二次世界大战之后经历了劳动参与率的大幅增长。群体效应往往会延长变革的时间,因为它需要较长的时间才能对经济和社会产生影响。

此外,群体效应的影响往往被同时代的变化所掩盖。第二次世界大战结束后,已婚女性在美国劳动力中所占的比例显著上升。然而,这种现象的许多先决条件都起源于20世纪早期。当时教育水平提高,生育率下降,文书和销售部门对女性劳动力的需求也有所增加。20世纪50年代,年长已婚女性能够通过进入劳动力市场来获取高薪,并且她们的同龄人早已做好了相应准备。毫无疑问,社会变革是在第二次世界大战期间爆发的。但20世纪50年代女性劳动参与率的提升更可能是由群体效应而非社会态度转变所导致的。事实上,从长远来看,女性劳动参与率提升的原因是由于工作性质的改变,比如工作时间的减少和白领工作机会的增加,而非因为社会规范和态度的转变。

未来女性劳动参与率的提升可能会比较缓慢。处于快速变化时期的年轻女性可能无法准确预测她们未来的劳动参与情况,并且会误判未来的职业要求。她们更多地受来自母亲那一代经验的影响,而不是受同龄人的影响。如果年轻女性根据过去的群体变量进行推断,理论上她们应该能够做出相当准确的预测。但是,本书第五章提出的证据表明,她们的预测在20世纪60年代极其不准确,而在70年代却变得相当准确。关于她们的预期为什么突然变得更加现实仍然是一个悬而未决的问题,但人们不能否认女权主义复兴可能拓宽了年轻女性未来的视野。

|

|