新書推薦: 《

花之艺术:花卉画法集

》 售價:NT$

332.0

《

刀光剑影:中国古代的兵器

》 售價:NT$

500.0

《

南海盐道:16—19世纪两广盐区生产空间变迁与流通机制

》 售價:NT$

505.0

《

股票技术分析实战傻瓜书(珍藏版)A股市场的实战应用工具书 原版畅销百万册 全彩沪深股市最新图表资料 股票投资交易

》 售價:NT$

500.0

《

索恩丛书·中国与白银时代的终结(1873~1937)

》 售價:NT$

454.0

《

理想国译丛070:1914年一代:第一次世界大战与“迷惘一代”的诞生

》 售價:NT$

551.0

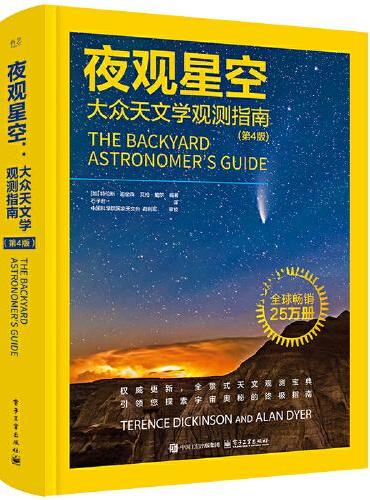

《

夜观星空:大众天文学观测指南(第4版)

》 售價:NT$

755.0

《

假扮名媛

》 售價:NT$

286.0

編輯推薦:

为穷人提供医疗服务,在我看来,就是一名医者所能拥有的最高尚的使命。

內容簡介:

法默是一名医生兼人类学家,曾在海地农村与艾滋病作斗争,在秘鲁贫民窟与致命的耐药性结核病作斗争。他在抗击这些当代瘟疫的前线撰文,展示了为什么这些传染病比历史上的更针对穷人。这种“不平等”渗透到当代世界的艾滋病、结核病、疟疾和伤寒中,并助长了埃博拉和霍乱等新出现(或重新出现)的传染病,深刻地塑造了传染病的分布状态,而且也影响了那些患者的健康结局。不平等,以一种非常真实的方式,构成了我们的当代瘟疫。

關於作者:

保罗·法默(Paul Farmer,)哈佛大学医学博士和人类学博士,曾任哈佛医学院全球卫生和社会医学系主任、哈佛大学科隆科特隆斯讲座教授,健康伙伴组织(Partners In Health )的创始人之一。法默是最有影响力的全球健康人物之一,致力于为生病和生活在贫困中的人们提供直接的医疗保健服务,并进行相关研究和宣传。除了在波士顿进行教学工作之外,法默常年在海地、秘鲁等赤贫地区行医,帮助建立各地公共卫生体系,不屈不挠地为穷人争取高质量的医疗服务。他获得众多奖项和荣誉,其中包括博古睿奖、麦克阿瑟 “天才奖”等。

目錄

平装本前言 001

內容試閱

炭疽这个词会让我们联想到“细菌战”。但倘若你知道,我们并不敢肯定人们是否曾在细菌战中使用过炭疽,那么这种联想恐怕就显得相当站不住脚。今年七月,有个六岁的女孩来到我们诊所,她半边脸肿得像个皮球,右眼完全无法睁开。当她出现在我们诊所的时候,我想到的绝非“细菌战”这三个字。当时,我们身处海地乡下。在那里,一 场迥异的“细菌战”的号角已经吹响。那天,浮现在我脑海中的是“瘟疫4 ”二字。足够肯定的是,在那个村子里,还有另外一名年轻女性,也同样感染了这种皮肤炭疽,就在她的右侧胸壁上。这种疾病,海地当地人把它叫作charbona,而在老版的教科书里,它则有着“恶性脓疱”这样的名字。她们来到诊室后没多久,我们就给她们用上了青霉素,她们最终都痊愈 了。