新書推薦:

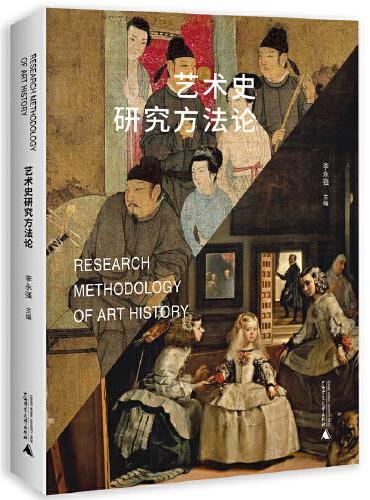

《

艺术史研究方法论

》

售價:NT$

347.0

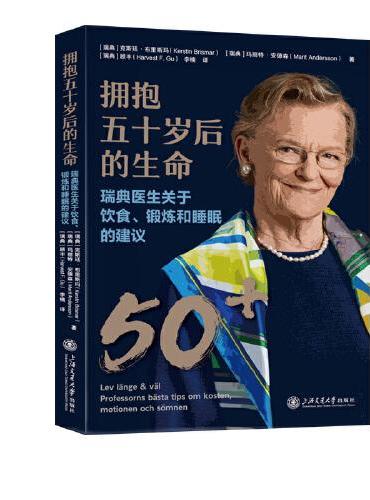

《

拥抱五十岁后的生命:瑞典医生关于饮食、锻炼和睡眠的建议

》

售價:NT$

347.0

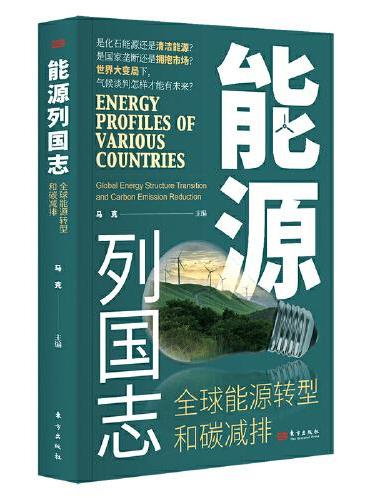

《

能源列国志:全球能源转型和碳减排

》

售價:NT$

347.0

《

座头鲸来到香港:梁秉钧五十年诗选

》

售價:NT$

500.0

《

盐铁论 原文+注释+译文白话桓宽著 一场政治与经济的纠纷经济书籍经济理论中国古代官场政治制度经济学军事谋略辩论博弈智慧书

》

售價:NT$

347.0

《

脆弱的家庭

》

售價:NT$

347.0

《

如何让自己快速变强90天行动计划

》

售價:NT$

301.0

《

生成式人工智能:教师应用指南

》

售價:NT$

347.0

|

| 編輯推薦: |

本书卖点

1.继《鳗鱼的旅行》之后,备受瞩目的自然文学作品

瑞典极负盛名的文学大奖——奥古斯特文学奖获得者妮娜·波顿全新力作。2020年,作者凭借本书,再次入围奥古斯特文学奖决选。

2.一本诞生于瑞典夏季小木屋的优雅小品,真实记录了一段奇妙有趣的乡间避暑时光。

在这片以小木屋为活动中心的生命乐土上,人与动物和谐相处,共享清凉夏日:与松鼠、狐狸共享居所,与蚂蚁、蜜蜂共享美食,与獾和狐狸无言对视,与榆树、桦树亲切交谈……这些邂逅、互动成就了作者笔下一幅幅温馨有爱的画面。

3.一本兼具趣味性与知识性的科普小书,展现生命百态,探讨动物与自然的智慧,启发日常哲思。

飞蚁共舞其实是一场盛大的“婚礼”?看似讨厌的乌鸦其实聪明可爱又有同情心?人类有语言,蜜蜂有舞蹈,鸟儿会唱歌,那么植物和细菌如何沟通?……纷繁的生命形态,多彩的自然语言,作者从生物学家的角度带你踏上一次有趣又有料的自然科普之旅。

4.一本富含深意的散文集,带领我们探究生命本质,与万物和谐共生。

在作者笔下,每一种生物都在生命长河中扮演着重要角色,并在地球家园的创建过程中贡献着自己的一份力量。她呼吁人类在与不同生物的邂逅中

|

| 內容簡介: |

一本诞生于瑞典夏季小木屋的优雅小品,一次奇妙又有趣的乡间避暑之旅。

瑞典奥古斯特文学奖获得者妮娜·波顿全新力作,讲述了作者在母亲的乡间木屋度假时,与周围世界的小生物邂逅、互动的奇妙经历。飞蚁共舞其实是一场盛大的“婚礼”?看似讨厌的乌鸦其实聪明可爱又有同情心?在作者笔下,狐狸、蜜蜂、松鼠等动物是启发日常哲思的邻居与访客,植物和细菌也有着独特的生命语言和沟通方式。作者以诗意而洗练的文字,呈现了一位文学家兼生物学家眼中的生命百态和物种进化史,同时呼吁人们与不同物种平等对话,和谐共生。

|

| 關於作者: |

作者:妮娜·波顿(Nina Burton),瑞典皇家科学院文学协会成员,斯德哥尔摩KTH皇家理工学院客座诗人。2016年出版专著《古腾堡星系新星》(The Gutenberg Galaxy Nova),获得2016年瑞典国内最高文学奖——奥古斯特文学奖。

译者:薛荷仙,语言学博士、副教授。主要从事外语教学,研究领域为英汉语言对比分析和中国优秀传统文化国际传播。

|

| 目錄:

|

*辑一 小屋秘密初探

蓝色的屋顶 3

初遇松鼠 7

鸣声四起 14

与松鼠、蓝山雀为邻 24

鸟儿的迁徙 30

鸟儿的歌声 41

晚餐时的不速之客 49

*辑二 门外翅声不停

忙碌的昆虫 55

被遗弃的蜂巢 60

熊蜂与红梅森蜂 66

蜂巢、蜂蜜——合作的结晶 76

蜜蜂的语言 83

相似的世界观 93

门外翅声不停 98

*辑三 墙上的蚂蚁军团

蜜蜂的远亲 105

蚂蚁与信息素云 109

孤岛邂逅蚂蚁 115

蚂蚁的“婚飞” 121

蚂蚁与人类 127

墙上的蚂蚁军团 135

蚂蚁驱逐行动 141

*辑四 海景阳台

水与生命 149

大海的声音 155

聪明的海洋生物 161

生命的起源 166

沙丁鱼与鲱鱼 172

共同的生命旅程 179

大洪水就要来了 184

*辑五 荒野的力量

与狼一般的狐狸四目相对 191

雪地上的串串足迹 200

狐狸的生存智慧 204

被驯服的过程 211

狐狸耐心养育幼崽 215

喜欢独处、胆小又勇敢的獾 220

*辑六 守护树

植物给予种子父母般的关怀 233

豌豆实验揭开的生命奥秘 240

植物会繁衍交流,也会听歌睡觉 250

蚯蚓对土壤振动的感知 263

不同气味背后的情感连接 267

细菌创造的新世界 275

不同物种的无声联结 285

|

| 內容試閱:

|

序言:到大自然中去

在我们周围,活跃着各种地球生命,有的来去无影,有的繁衍不息,有的相互敌对,有的和睦友爱。小时候,为了向世人宣告我的存在,我天真地写下自己的名字、地址,还编造了“世界”的大小参数,构建出属于自己的城堡,在此称王。渐渐地,我疑惑地发现,其他人也把自己看作世界的焦点。不仅如此,人类好像并不是世界唯一的主角——同为主角的,还有大自然里的万千生灵。

那什么是自然呢?有人说,自然指的是外部环境,或是人与生俱来的内在特质;但与此同时,“自然”(nature)在英文中形似“出生”(nativity),所以它似乎也与无限的新生存在某种联系。简单来说,大自然里有数不尽的生命,在这里,每个生命都是世界的焦点,都闪烁着自有的光芒,按照自己的节奏,循着自己的思路而活动,尽可能地汲取着大自然的一切。

上高中时,我主修文科,但同时选修了生物。正是在那时,我了解到博物学家卡尔·林奈( Carl Linnaeus)和达尔文(Darwin)将人类归为动物的一种,这才明白人类归属于自然。

后来上大学时,我兼修了文学和哲学,并确信这两个专业的组合能指引我探索生命的奥秘。但文学主要关注的是现实个人,而哲学聚焦的是抽象问题。所以那时,我真想回到过去,去会会那些对大自然发问的古希腊哲学家。著名哲学家德谟克利特( Democritus)研究的是原子和恒星;泰勒斯( Thales)则通晓水文;阿那克西曼德( Anaximander)通过研究化石,推测人类是鱼类的远亲;而赫拉克利特(Heraclitus)则发现世间万物都像河流一样千变万化。

继他们之后,亚里士多德( Aristotle)则将热情投注于生命的方方面面,从物理、气象到语言、诗歌,无所不包。其兴趣点可以用两个希腊词来概括: bio(生命)和 logos(措辞或辩理);而且这两个词都能和其他词任意搭配,比如,bio和 logos可以组合成单词 biology(生物学)。但是亚里士多德并不甘于纯理论研究,后来他在莱斯沃斯岛隐居了一年,以便对自然展开更具体深入的探索。在他的学生提奥弗拉斯特( Theophrastus)关注植物与环境的关系时,亚里士多德已投身于动物的研究,细致地绘制动物的身体结构和发育过程。最终,亚里士多德开创了动物学学科——直到今天,其观点在动物学的很多领域仍然适用。

最初,亚里士多德研究的是我们最熟悉的动物——人类。但他很快发现人类并不比其他物种更高贵,所以又将目光转向了其他物种,如鸣禽和鸽子,乌鸦和啄木鸟,蚂蚁和蜜蜂,头足类动物和鲸鱼,狐狸和其他四足动物。他记录蝉的生命周期,观察蛇类相互缠绕的交配过程;还解剖生物的受精卵,发现生命早在胚胎时期就已拥有眼睛、血管和跳动的心脏。在深入了解遗传问题的过程中,亚里士多德大胆猜测遗传的发生取决于某种物质,他把其称为“相”(eidos),并把这个概念类比为单词中字母的顺序。如此一来,他离遗传性 DNA概念的解释又近了一步。

是什么在背后驱动着这些生命形式?亚里士多德认为,每个生命体内都蕴有一种元气,这种元气能激活体内物质,指引各种养分到达身体的各个部位。在他看来,大自然似乎有一种独特的能力,能创造出日渐复杂的生命体;因为它们都必须适应生存环境,所以环境是最大的决定因素。就好比在一个家庭里——成员之间可能会起争执,但也有齐心协力的时候;就像太阳、月亮和星星一样,每个家庭成员都各自扮演着不可或缺的角色。总而言之,就像一幢房子有了四壁一样,生命由此有了特定的活动圈子,有了平衡机制。事实上,今天人们熟知的“生态”( ecology)一词正是从希腊语中的“房子”(oikos)一词演变而来。

虽然我是在城市里出生长大的,但是我对大自然并不陌生。我们家从未拥有过属于自己的避暑小屋,但每逢暑假,母亲都会为我们租上一栋乡间小屋,住上一段。即便后来姐姐嫁到了国外,我们仍旧保留了这个习惯。为了缓解思乡之苦,姐姐每年夏天都会回到瑞典,租借乡村避暑别墅,在姐夫的假期到来之前,我和姐姐还有她的孩子们会共享这些房屋。

与此同时,我相继和不同乡间的同居伙伴共度了三十年。受他们的影响,我的兴趣出现了分化:作为一名作家,我深知如何运用文字拓展世界;而作为一名生物学家,我知晓自然界存在的各种联系。有的动物学家,比如杜立德博士(Doctor Dolittle),他赢得了动物们的信任,甚至能去抚摸一只经常出没在他家门廊上的松鸡。而我,大部分时间都在生物学图书馆里畅游,了解各种野生动物。

换句话说,以往我只是偶尔到访大自然;直到母亲去世,我们把她的庄园改造成了避暑小屋后,我才对自然有了更加深入的了解。这份遗产是有生命的,它在不同方面给我们的生活带来了一些新的意义。对我姐姐来说,这处庄园成为她和儿孙们一起度假的完美居所;而对我来说,这里是隐居创作的不二之选,毕竟自然和生活就是我的创作素材。

小屋坐落在一大片生机勃勃的平地上,在南面成片的松树和橡树中间,隐约可见一座长满青苔的小山丘;西面有一条穿过蓝莓灌木丛的秘密小路;北面则与一些公共用地陡然相接,水声潺潺。四周并没有明确的分界线,所以一切既私密,又开放。

这处庄园本身可能看起来很大,相比之下,小屋就显得很小。这是一个单间,是很早之前的主人心血来潮按照传统避暑小屋的样式建成的。阳台上的玻璃换成了墙壁,以容纳两张双层床,然后又扩建了一间厨房和一间浴室。后来,受到地形限制,就没有进行更多的扩建。

好在庄园的每个角落都有一个小的附属建筑。其中一间以前用作厕所,现在被改成了工具房;另一间是木工棚,旁边还有一个露天仓库;在第三个角落有一间小茅屋被用作游戏室;而第四个角落是一个简易工棚,后来成了我的秘密创作之地。

这样的房产自然会存在这样那样的缺陷,何况它还不在保险免责范围内。所以就连请来的木匠都嘀咕说,还是再建一座新的吧。他这样说真令人扫兴,难道他看不出这间小屋独特的田园风味吗?

不管怎样,小屋显然还有很多地方需要修缮。我很高兴能有机会和木匠打交道,因为在写书时我感觉自己也是在一砖一瓦地建造楼房。到手的工程图总是新的,我必须自己慢慢摸索,要找出各种不同材料之间的正确配比可不容易。因此,我每天都埋头在办公桌前与这些技术问题死磕。

在全身心投入到生活和自然之前,我还有几件事情要做。其一是研究河流是如何滋养自然和孕育文化的,其二是研究文艺复兴时期的人文主义是如何将人文科学和自然科学结合起来的。鹿特丹文学家伊拉斯谟( Erasmus)为散文这一体裁注入了新的活力,他是我的榜样。让我狂热追随的还有伟大的百科全书式学者康拉德·格斯纳( Conrad Gessner)。他和亚里士多德一样,研究范围也涉及动物学和语言学等众多学科。他的作品涵盖了对成千上万种植物的描述和对众多作家及其作品的评价;在自然界各物种之间奇妙关系的启发下,他还专门研究了上百种语言之间的联系。

我一直对格斯纳百科全书式的研究理念深表认同,这种研究赋予了自然界中大大小小的角色同等的重要性;因为没有主次之分,他的研究可以从不同角度呈现世界。对我来说,格斯纳的观点在万物中得到了呼应。在那本《文艺复兴》( Renaissance)中,我虽然只用了寥寥几章来介绍格斯纳,但我很欣赏他把生物和语言、植物和文学结合起来的研究方法。

格斯纳的著作多达七十部,只可惜我的写作角太小,无法完全容纳这些书籍;而小屋周围的生物种类也可能没那么丰富。在这样的条件下,我还能读懂它们之间的对话吗?人类文字记载是我以往了解地球生命的主要渠道。那些在我周围或飞或爬、或攀或游的生物必然有它们各自适应于大自然的语言。它们可能像根一样试探性地向前冒险,也可能是脚踏实地的,又或是轻盈而有翅膀的。那么我该如何穿越时空,去发现那些早在文字出现以前就已有了自己语言的古老生物呢?差异常常会在不同的物种间竖起一堵堵高墙。

然而对于这类问题,生命往往自会给出答案。

——选自《夏日木屋札记:一场跨越物种的生命对话》,(瑞典)妮娜·波顿 著,广西师范大学出版社2023年6月

植物们深谙时间的相对性和永恒性。它们可以将时间装入小小的种子里,让时间永恒。在长达一亿年的时间里,它们不断地枯萎,又不断地重生,如今,它们依旧占据着地球上生物总量的 99%。

——编者按

地球首先是个植物王国

最终我明白了一件事:这座庄园的恬静表象是带有某种欺骗性的。生命和交流常伴我左右,尽管于我而言,它们中的大多数都只是匆匆过客。每当我沉浸于独处时,我总能在小屋周围遇到一些动物。而等我活跃的家人们一回来,它们就会小心翼翼地与我们保持距离,匿入背景音中。

植物则与动物大不相同。它们总与我们同在,正是它们的枝叶为我们增添了许多假日活力。树木撑起我们的秋千,花儿在餐桌上陪伴着我们,而我们也会为它们的繁衍而感到高兴。在铺电缆之前,我的园丁便种好了各类植物,现在它们已初现生机了。在北面的陡坡旁起防护作用的是委陵菜和丁香花丛,而在南面攀援而上的是一些金银花。在我栽培的覆盆子丛日渐枯萎时,甜美的野生覆盆子却在公共用地上蔓延开来。小草们大概也是如此,它们想要占领那没有灵魂的砾石地。那些不情愿地探出头来的草叶上还混杂着苔藓、山柳菊、剪秋罗和小片小片的景天,这些植物可以自我繁殖,已经适应了这片土地。

和植物一样,动物们也显露出了自己的意志。也许是为了显示自己的独立,松鼠们忽视了我们为其设置的喂食器。而我们安装在朝南的那面墙上的小蜂房也受到了同样的冷遇。野蜂们颇有主见地从那儿飞过,却选择将门框上的蜂巢扩建到窗框上。它们对草木也有着自己的想法,毫无疑问,它们对单一栽培的草坪不屑一顾,却对紫景天倾心不已,熊蜂就为景天的快速繁衍立下了汗马功劳。

事实上,单调乏味的草坪也不合我的口味。 18世纪时,它们是宫殿门前地位的象征,但如今,每家每户的房子周围都是这样的草坪。在美国,草坪所占的面积是全国玉米地面积总和的三倍之多。为了维护它们,人们耗费了数十亿美元、数百万公斤的杀虫剂和大半的淡水。

我的庄园能够自我调整,这实际上是一种解放。自从亚当和夏娃被赶出伊甸园后,他们的后代就一直梦想着能有一座自己的乐园,在其中汗流浃背地劳作。尽管我知道打理花园的背后可能藏有许多乐趣,但我从未特别喜欢过除草。事实上,我姐姐正是因为她家里新建的花园,而在一个新的国家扎下了根。

在庄园的林地里,果树很难茁壮生长,但那儿还有松树、刺柏、橡树和桦树。其中,最繁茂的桦树就长在小屋的两侧,一棵在门前,而另一棵在东北角。角落里的那棵桦树与小屋离得如此近,近到它的一根枝条都快要将屋子揽入怀中了,而它的树根也已将几块石板顶了起来。等到了秋天,园丁可能还得将它修剪一下。

树木和房子之间总是显得那么亲密无间。用于建造小屋墙壁、地板和天花板的木材承载着树木的记忆,而木材也能使房间变得又舒服又暖和。在过去,瑞典的一项传统是在房子旁种上一棵“守护树”,这样树根就会吸走地基的水分,就像树木的灵魂在守护着房子一般。也许这棵白桦树也把自己当成了一棵守护树?

由于这棵树就在阳台边上,所以很多时候我们总是聚集在它周围。待到天气晴暖之时,在阳台屋檐的树荫下坐坐,是件再惬意不过的事了,况且那儿的空间还足以摆下一张大桌子。每当我姐姐带着她最小的一群孩子和一帮孙儿来到这里时,我们三代人都会挤在那儿。而且,由于阳台只有三面墙,所以大自然也加入了进来。

有时候,大自然甚至会轻柔地加入我们所做的事中。先前,那群孩子中年纪稍大的几个一直在玩蜗牛。现在,孩子们又发现了一只蚱蜢,在给它取名为“费迪南德”后,他们将它暂时安置在一个长有青苔的碗里。这时,我想起了我姐姐曾讲过的一些故事,里面的主人公就是一只叫费迪南德的蚂蚁。她的一个儿子也继承了她编故事的能力。我最喜欢的故事与一只山怪有关,它的行动十分缓慢,看上去笨笨的,但只要它将手放在苔藓上,它就能得出任何问题的答案,因为自生命初始,苔藓便存在于地球上了。我想它是一只很聪明的山怪,懂得植物可以告诉我们许多道理。

在阳台上,我回想起了许多事。每当夜幕降临时,大家便会开始做游戏,就同我与我姐姐小时候一样。在玩一种记忆游戏时,我突然有了一种似曾相识的感觉,一切都在新的一代中以新的版本重新开始着,就像树木在抽出新芽时也会生出年轮那样。

每年春天,树木都会重施魔法,将阳光和水变成叶子,而我每次都会感到震惊。等到连古老的松树都春意盎然之时,它们便要在各处撒播花粉了。我曾听闻,一平方米的空间里能容纳上亿颗花粉,对此我毫不怀疑。即使是那些落在屋顶和窗沿上的粉末里也闪耀着对未来的信念。

但在我看来,春日里最躁动的要数那些桦树。我终于明白为何人们会将它们与斯堪的纳维亚的生育女神芙蕾雅联系在一起了,因为据说桦树的枝叶里富含能量,而在仲夏时节,它们的叶子还会被用于一些古老的仪式,以宣告春末狂欢的结束和祈求来年的丰收。起初,桦树的叶子就像是一块块小小的亮片,但等到黑刺李的花朵呈现出船儿尾波那样的泡沫状时,这些叶子便展现出包含现在和过去的双重景色:既有现在的样子,又有以前某个时刻的样子。很快,桦树叶子的颜色就在阳光的照耀下渐渐变深了。

植物们深谙时间的相对性和永恒性。它们可以将时间装入小小的种子里,让时间永恒。在长达一亿年的时间里,它们不断地枯萎,又不断地重生,如今,它们依旧占据着地球上生物总量的 99%。这个比例使我陷入了沉思。这意味着我们人类连同其他所有的生物都只占据地球生命的一小部分。毫无疑问,我们的星球首先是个植物王国。

植物也是我们身边最常见的事物之一,无论它们最终是变成了墙壁,还是热量、衣服纤维,或是工具、药品、油漆——最重要的是,人类一切吃喝的背后都藏着它们的身影,因为肉食动物也是以植物或者食草动物为生的。此外,我们吸入的每一口空气里也满是它们制造的氧气。如果有什么东西是我们应该试着去了解的,那一定就是植物了。

起初,我在植物的名字中去探寻它们的个性与形状。即便是在草中,我也发现了一个丰富多样的世界。草类是脆弱的,但又是坚韧的,一株紫羊茅可以活上千年。对蚂蚁而言,它们一定就像片片森林:簇生的草儿是松树,凌风草是颤杨,而剪股颖则是它们的桦树。

同样待在地上的还有一些种子,它们是春日里花粉与雌蕊交会的产物。令我深感触动的是,植物给予了它们父母般的关怀——在来到这个世界前,小小的种子们就已获得了养分,还“听取”了如何应对各种情况的教导。生物学家托尔·汉森( Thor Hanson)曾写过一本书,里头尽是那些蓄势待发的种子们的历险故事。

当然,植物给种子们提供的养分是许多动物垂涎已久的,但这也是计划的一部分。一些种子,比方说坚果,有着坚硬的外壳,而另一些种子要么味道令人作呕,要么含有毒素。所有的种子还都必须拥有“旅行”的能力。一些种子嵌在甜美的浆果或其他水果中,以更好地在动物的肚子里运输,然后落到一坨肥沃的粪便里。另一些种子则带有一些小钩子,可以搭上动物皮毛或鸟羽的便车。但大多数种子自己就有翅膀、螺旋桨或降落伞。这样一来,树木们一生中至少都有过一次飞行的记忆。

虽然大多数种子都不会离它们的亲本植株太远,但风和水流还是能将一些种子带到很远的地方。例如,人们曾在喜马拉雅山脉的林木线之上发现过一些种子;而在那些被水流冲走的种子当中,就有一些棉花种子一路“随波逐流”,横渡大西洋,最后还长出了一团团蓬松的棉花。

接着是飞行的反面:沉静,和等待的能力。一粒种子不正是一艘通往未来的舰艇吗?“二战”期间,在大英博物馆惨遭轰炸时,大雨从天花板上倾泻而下。突然间,一些三百年前的种子在标本页上发了芽。虽然它们的母本都生活在不同的时代,来自不同的地区,但种子本身就蕴藏着一些新的可能性。对种子而言,漫长的几个世纪也可能只是一瞬间。它们甚至在埃及墓里待上几千年后依然能发芽。

它们在“睡美人”的阶段,也并非对周围一无所知。它们只是在等待着一些信号,告诉它们外面情况良好。它们在自己的小小世界里,似乎还能分辨出季节,因为它们能在大火中醒来,就像是对春天般的温暖做出回应一样。

种子的身上似乎笼罩着许多谜团。它们是如何感知光明与黑暗、热量与湿度的?如何知道这么多关乎地球、关乎时间的事的?它们又是如何知道它们的胚芽和胚根在什么时候该做些什么的?真令人难以置信,数百万年的经验是如何被装进这小小的种子里的呢?

——选自《夏日木屋札记:一场跨越物种的生命对话》,(瑞典)妮娜·波顿 著,广西师范大学出版社2023年6月

|

|