新書推薦:

《

中国古典数学史话

》

售價:NT$

352.0

《

我的!

》

售價:NT$

403.0

《

甲午,不止是一场战争

》

售價:NT$

347.0

《

金瓯缺(全四卷)40年纪念版

》

售價:NT$

2387.0

《

芯片通识课:一本书读懂芯片技术

》

售價:NT$

458.0

《

走进明朝:从严峻冷酷到自由放任(壹卷论世衡史系列,方志远教授最新力作,领略明朝社会风云变幻与深刻启示)

》

售價:NT$

418.0

《

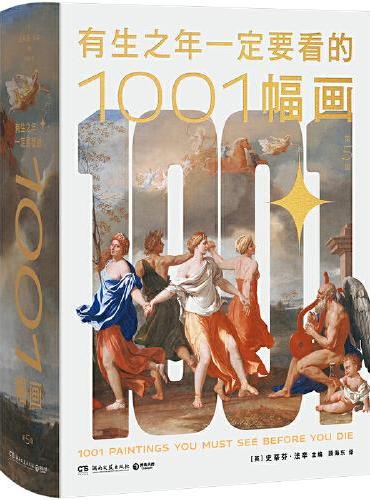

有生之年一定要看的1001幅画(一座绝无仅有的世界绘画艺术博物馆!一部经久不衰的艺术鉴赏类经典图书!)

》

售價:NT$

1520.0

《

林徽因全集 建筑 美术卷

》

售價:NT$

1010.0

|

| 編輯推薦: |

|

本书涉及古今医事繁多,对前代医家及相关人物可更曾了解,感受他们的胸怀与智慧,体悟中医文化的魅力所在。本书以散文笔触而成,力求通俗,可读性强,一定程度上还原历史,传播中医文史知识。

|

| 內容簡介: |

本书收录了段逸山教授在几十年间陆续写成的百余篇文章,是他钻研学问的精思之作,也是最能反映作者学术历程的一部著作。其中许多文章是他长期关注的话题,故往往能深入浅出,讨论尤详。尤其是书中对医学古籍及相关疑难字词的考释等,有重要的学术意义。

本书共收录文章一百五十余篇,分为杏林拾叶、井泉润物、医语抉隐、忆旧述怀四部分。“杏林拾叶”是摘取历史上医学相关的人或事,如医竘治张仪背肿、淳于意未违忤师嘱等,从人物和事件出发,分析解疑,揭示其中的医药文化。“井泉润物”主要是从业外人士与医药具有不同寻常关联的言行等角度着手,梳理医学史上少为人知的医事,或推求国政,或论述养性,或辨识医说,或旁涉琐事。“医语抉隐”选取《素问》《灵枢》中的疑难字词,从语言学等角度作考释研究,属医古文研究范围,其中对《素问》“菀稾”“聂辟”等词语的考索,十分精辟,有较大的学术价值。“忆旧述怀”是段逸山教授对既往师友和所经历医事的书写,包括对裘沛然等先生的怀念文章等,是作者真挚感情的抒发,也是较重要的医学史材料。本书收录文章篇幅多不大,但讨论深刻,内容充实,又多是以散文式的笔触写成,可读性强,一定程度上还原历史,启发创新思维,在弘扬海派中医文化,传播中医文史知识方面起到重要作用。

|

| 關於作者: |

|

段逸山,上海中医药大学终身教授,博士生导师,教育B重点(培育)学科中医医史文献学科学术带头人,上海市教学名师,全国中医药高等学校教学名师。1960—1965年在复旦大学汉语言文学专业学习。1965年至今执教于上海中医药大学医古文教研室,讲授过医古文、大学语文、中医文献学、中医古籍校读法等十余门课程,从事医古文、中医文献教学、科研50余年。其间曾兼任校人文社会科学部副主任、图书馆馆长。现兼任中华中医药学会医古文分会名誉主任委员、国家中医药管理局古籍整理传承领导小组成员、国家中医药管理局古籍保护与利用专家组成员、《中医药文化》杂志编委会主任。 培养硕士、博士、博士后30余名,先后获得宝钢教育基金优秀教师奖、上海中医药发展终身成就奖、中华中医药学会“医古文资深名师”荣誉称号。主编国家普通高等教育规划《医古文》教材及相关《医古文》教材类著作26种,获上海市优秀教材奖项2种,获上海中医药大学优秀教材奖项1种。主编、撰写以及与他人合撰相关著作30余种,曾获全国优秀古籍一等奖、中国出版协会优秀古籍二等奖、上海市哲学社会科学学科学术一等奖等。

|

| 內容試閱:

|

文化涉及医事,医事饱含文化。大到一宇一宙,小到一纤一尘,凡涉医事者,皆有文化存焉。今不言其大,而专说其小,由此想到“谈屑”一语。

南朝宋刘义庆《世说新语·赏誉下》:“胡毋彦国吐佳言如屑,后进领袖。”南朝梁刘孝标注:“言谈之流,靡靡如解木出屑也。”想象那锯木的情状,一边锯,一边木屑纷纷泻下。后来就用“谈屑”指谈话时口若悬河,滔滔不绝。我取用另外的意思:木屑比较细小,所以谈屑就是琐碎地谈,东拉西扯,观者可以自行去联想;木屑又比较轻微,所以谈屑就是浅近地谈,点到即止,读者可以自行去品味。

从二十世纪八十年代起,我在报刊上断断续续地发表了一些短文,这本小书中的大多数文章出于此。承蒙上海科学技术出版社邀约结集,于是就翻(电)脑倒(U)盘,反复比较,逐篇修改乃至整合,并新撰部分小文,共得一百五十多篇。这些碎文散篇的形成,大致是在读书过程中有所触发,进而思索,取材引例,考证剖析而已,既不关注次序的编排,也不推究类别的划分。如今要汇集成册,在归类与排序上就得加以适当的安置。

所涉内容,大体判作四个部分。

第一部分“杏林拾叶”。”杏林”是中华传统医学的熟典。葛洪《神仙传》载“董奉”条,说他医术高明,不取酬报,让疾轻愈者栽杏一株,重病痊者种杏五株,数年之间,蔚然成林。杏树高大而婀娜,白中泛红的杏花固然具有观赏价值,而圆卵形的叶片也有其可爱之处。倘若说前人称扬重要医事,如同赞美傲立于枝头的杏花一样,已然总总林林,那么飘落的杏叶就好比“不入流”的医事,犹似前述木屑一般地既轻又微,成为被忽略的对象、遭遗忘的一群。其实杏叶表面光滑,边缘呈锯齿形,也自有其别致品味,岂可弃之不顾?理当俯首捡拾,因此而题名为“杏林拾叶”。所“拾”之“叶”大多有关医人的事理言行、医籍的品赏整理、药物的称谓类别,与医药的关系自然较为密切。

第二部分“井泉润物”。”井泉”跟中医也存有亲密的关系。《神仙传》“苏仙公”条记载,苏耽即将得道成仙前,对他的母亲说:“明年天下疾疫,庭中井水,檐边橘树,可以代养。”其后果然,救人无数。念及岐黄之事,固属医家长技,而他人也常受惠蒙泽,诚如《周易·井卦》所言“井养而不穷”,用之无已,因此而题名为“井泉润物”。所“润”之“物”每常见诸界外人士的言行,或推求国政,或论述养性,或辨识医说,或旁涉琐事,究其源流,则相通于井泉,与医药也有不同寻常的干系。

第三部分“医语抉隐”。这些“医语”,既有医书所载,也有他书所用,更有后人所解,或含意隐晦需要揭示,或蕴情多样宜加别解,或旨趣误认须作申说,或事理混淆必当分辨,因此而题名为“医语抉隐”。借此“抉隐”,或显露隐晦的含意,或呈现内蕴的他情,或条陈个中的旨趣,或澄清乖违的事理,用以钩沉发微涉医语句的含义,显示它的真容或侧貌。

第四部分“忆旧述怀”。主旨是回忆往事,怀念故人,抒发情怀。在我人生的道路上,得到诸多前辈提携,同仁佐助,这里择取三五位师长对我为人处事上的启发引导,反映从教治学一个甲子的些许经历,提出我对相关问题的微浅认识。因此而题名为“忆旧述怀”,用以表达我的感恩心境。

至于各个部分篇目的排列,或按所涉事主的时序,或本所述内容的旨趣,或依所用体裁的近远,或据所拟篇名的仿似,并无一定之规。

附录一篇,系沈伟东、倪项根两位同仁对拙作《井泉铭》所撰评论,分析深透,每中肯繁,且多有我写作铭文时所未虑及者。殿后压阵,生辉书册。

上述正文的内容,有一条原则始终坚持,那就是多多少少要同医“搭界\,以符合“医事文化”的主题。从篇幅上来看,所收文章,除了少数几篇超过两千字外,一般多为千字文,也有一些甚至不足五百字,以符合“谈屑”的用意。从行文角度讲,词语也好,句式也罢,力求通俗。出于对上面所说内容、字数、行文几个方面的考虑,无论医界内外,不分学历高低,茶余饭后,夜晚临睡,旅程途中,乃至学习或工作中的短暂空暇,随手拿起,不消几分钟,便可阅读一篇。对前代医家以及与之相关人物,得以了解他们顺逆迥异的遭遇,感受他们宽狭不等的胸怀,咀嚼他们沁人心脾的语言,感悟他们闪烁光芒的智慧,或可从中获取为人处世、修身养性等方面的启迪。

段逸山

2024年8月

|

|