新書推薦: 《

声与色(未来哲学系列)

》 售價:NT$

204.0

《

深度说服力:影响和改变一个人的超级方法

》 售價:NT$

352.0

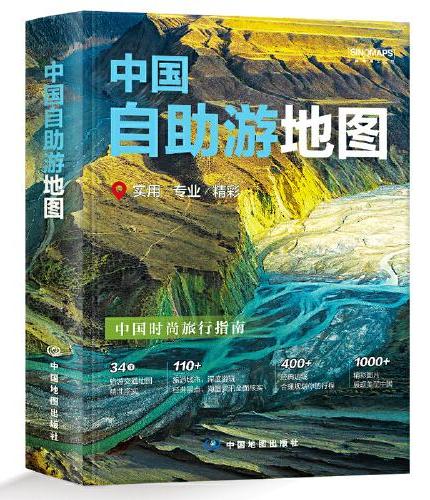

《

2025年 中国自助游地图 自驾游游遍中国 深度旅游规划指南 专业实用精彩 旅游攻略景点介绍线路规划

》 售價:NT$

449.0

《

教育的抉择

》 售價:NT$

254.0

《

DK灵动盎然的飞鸟

》 售價:NT$

806.0

《

AI原生应用开发:提示工程原理与实战

》 售價:NT$

407.0

《

孤独消费论

》 售價:NT$

305.0

《

全球史的九炷香:哪吒、龙涎香与坦博拉

》 售價:NT$

500.0

編輯推薦:

编辑推荐

內容簡介:

内容简介

關於作者:

关于译者

目錄

目录

內容試閱

试读