新書推薦:

《

怪谈百物语:荒宅神火

》

售價:NT$

296.0

《

殢春风

》

售價:NT$

230.0

《

经典工笔画临摹技法详解:人物

》

售價:NT$

653.0

《

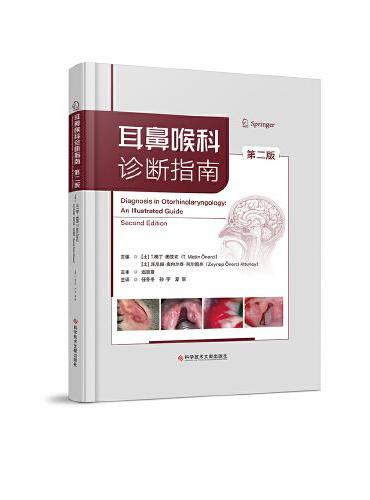

耳鼻喉科诊断指南(第二版)

》

售價:NT$

857.0

《

物联网在行业转型中的应用

》

售價:NT$

505.0

《

低空经济数字基础设施关键技术与规划方法

》

售價:NT$

509.0

《

声与色(未来哲学系列)

》

售價:NT$

204.0

《

深度说服力:影响和改变一个人的超级方法

》

售價:NT$

352.0

|

| 編輯推薦: |

启迪自我的觉醒,发掘多彩的潜能,架起心理学与教育实践的桥梁

优质教育的“深度”与“高度”是从教育活动的“温度”开始的,富于人情味的心理学研究见解及其科学证据,正是支撑“有温度”的教育所不可或缺的元素。从这个意义上说,学校的“教学革新”需要每一个教师从心理学常识起步。

|

| 內容簡介: |

|

教学革新要求教师的教学立场的根本转换,即从“教师中心”转向“学生中心”。教师唯有倾听学生发自内心的“声音”——旨在达成更高水准而自主地表达出来的“声音”,才能把自身的教学实践引向“学生中心”教学的高度。因此,一线教师直面的挑战性课题是:基于“学生中心”的教学;基于“科学证据”的教学;基于“教师学习”的教学。优质教育的“深度”与“高度”是从教育活动的“温度”开始的,富于人情味的心理学研究见解及其科学证据,正是支撑“有温度”的教育所不可或缺的元素。在每一所学校的发展与每一个教师成长的道路上,离不开“从心理学常识起步,学会教学”的主旋律。可以说,这是师范院校“通识教育”不可或缺的课程内容。

|

| 關於作者: |

|

钟启泉,华东师范大学终身教授,博士生导师,华东师范大学课程与教学研究所名誉所长,教育 部社会科学委员会学部委员(兼教育 部教育学与心理学部召集人),国家基础教育课程教材专家咨询委员会委员,教育 部教师教育专家委员会委员。著有《深度学习》《教学设计》《解码教育》《读懂课堂》《课程的逻辑》《学校的变革》《教学心理十讲》(华东师范大学出版社),《现代课程论》(上海教育出版社、台湾五南图书出版公司、台湾高等教育出版社)等。译著《现代教育学基础》(上海教育出版社),《教学原理》(人民教育出版社、教育科学出版社、台湾五南图书出版公司),《课程与教师》《学习的快乐》(教育科学出版社)等。参编《世界教育方法的改革》《教育方法》(佐藤三郎主编丛书,日本东信堂)等。

|

| 目錄:

|

引言 把握“教学革新”的科学证据/1

一、 “教学革新”的挑战/1

二、 “教学革新”的科学证据/3

三、 从改造教师的学习做起/6

第一编 认识儿童的发展

第一讲 “发展”是怎么回事/2

一、 何谓“发展” /2

二、 生物学进化的视点/3

三、 文化—历史发展的视点/5

四、 个体发生学的视点/8

五、 生涯发展心理学的视点/11

第二讲 认知发展:儿童思维的培育/16

一、 儿童的思维及其发展/16

二、 认知发展阶段:皮亚杰的理论/18

三、 儿童心目中他者的“意图”:心智理论/21

四、 发展之“壁”与“飞跃”:从 10 岁开始/23

第三讲 喜怒哀乐:“情感”的产生及其培育/26

一、 感觉与情感/26

二、 儿童的危机与情感/28

三、 “情感调节”的发展/29

四、 “情感”的接纳与理解/31

五、 “情商”与沟通能力/32

第四讲 “我”的成长:社会化与自我发展/35

一、 社会化与儿童/35

二、 沟通的发展/36

三、 社会判断的发展/37

四、 社会化与“我”/40

五、 积极的人际关系与良好的社会适应/42

六、 生涯发展阶段与生涯教育/45

第二编 理解学习的过程

第五讲 何谓“学习”:心理学的解读/55

一、 从行为主义看“学习”/55

二、 从认知主义看“学习”/57

三、 从情境主义看“学习”/61

四、 从认知心理学的进化看“学习”/63

第六讲 如何促进“学习”:脑科学的视角/70

一、 脑拥有的最重要功能/70

二、 帮助脑进行学习:学习境脉/72

三、 帮助脑进行学习:学习设计/75

四、 架设脑科学与教育实践的桥梁/77

第七讲 关注“学习动机”/81

一、 动机与学习动机/81

二、 动机作用的认知论/84

三、 动机作用的情感论/87

四、 面向未来的学习动机/89

第八讲 认知过程的基础/94

一、 信息感知/94

二、 注意:信息的取舍选择/97

三、 记忆:再建构的主观信息/100

四、 潜在学习/106

第九讲 “概念”与“知识”的建构/111

一、 “概念”的形成/111

二、 图式理论与元认知/115

三、 知识建构的原理与方略/117

第十讲 “认知风格”的分析/122

一、 “认知风格”的研究/122

二、 因果认知:作为人的基本认知特征/125

三、 认知功能与性别差异/127

第十一讲 社会情感学习/131

一、 “社会情感学习”的定义/131

二、 统整的 SEL 的框架/134

三、 SEL 学校的创造/148

第三编 优化教学的境脉

第十二讲 “个别化学习”的原理/153

一、 “个别化学习”的概念/153

二、 “个别化学习”的实施/155

三、 反馈:“个别化学习”的教育性要素/159

四、 把“灌输的课堂”转变为“探究共同体”/166

第十三讲 “集体效能”与协同学习/169

一、 班杜拉(A.Bandura)的“自我效能”论/169

二、 基于“集体效能”的“协同学习”活动设计/172

三、 “协同学习”的要素与“思维深化”的机制/178

第十四讲 班级集体与伙伴关系/184

一、 班级集体/184

二、 伙伴关系/186

三、 教师的领导力与师生关系/191

四、 班级氛围与学校文化/194

第十五讲 人格成长:“积极心理学”的视点/198

一、 塞利格曼(M.Seligman)的“幸福公式”/198

二、 人格成长的关键词:积极心态/200

三、 人格成长的关键词:坚毅性格/203

结 语 我们需要怎样的教学/214

一、 基于“学生中心”的教学/214

二、 基于“科学证据”的教学/217

三、 基于“教师学习”的教学/221

后记/225

|

| 內容試閱:

|

引 言 把握“教学革新”的科学证据 (节选)

一、 “教学革新”的挑战

“学习”是儿童的自我变革与自我更新。“应试教育”造成教育模式与未来需求之 间的断裂,扭曲了儿童“学习”的本来面貌。为了儿童的未来,“学习”的定义必须重新 界定。“学习”是经验重建的过程,教师的教育责任就在于通过激活儿童自主学习的种 种工夫与智慧,支援儿童迈向幸福的自我变革的活动(交互作用)。在现代社会里,一切的“学习”都能在任何时候、任何场所展开、检索与分享。随着网络社会的出现,传统 的学习方式业已式微;学校教学的主要功能———“知识传承”的意义,业已动摇。“关键能力”“核心素养”等新型能力概念的倡导,意味着现代社会期许的能力冲破了传统的 学力框架。这些概念的共同特色是,“借助工具同世界对话、同异质的他者交流、在广 泛的世界中自律性地生存的能力”,亦即“同世界丰富地交互作用的能力”。这就意味 着学校现场的教师面临着一系列的挑战:

其一,“能力”概念的转换。进入21世纪,“关键能力”(核心素养)的术语超越了学 校教育的范畴得以广泛运用。这种“核心素养”不仅指单纯的认知能力,而且涵盖了涉 及人格深层的“作为整体的人的能力”,隐性的能力被纳入了教育目标的视野。“能力”概念的转换迫切需要教学策略的刷新———从“知识量”到“实践能力”的转变,亦即 从追求学校教授知识的储蓄量,到追求“有效地运用各种各样的资源、同异质的他者协 作、解决困难课题的能力”。这就是说,从“知识量到实践能力(素养)”的教学目标的转换。

其二,“学习”概念的转换。传统的“学习”的定义是“知识与技能的习得”,这种定 义过分狭窄。所谓“学习”并不是个人的知识习得,而是学习者通过同他者的交往活动,建构意义的社会实践。把“学习”重新定义为“学习者协同地进行知性的社会建构 的实践”。佐藤学说,“学习往往被比喻为从既知世界走向未知世界之旅。我们通过学习之旅,同新的世界相遇、同新的他人相遇、同新的自己相遇。借助对话,创造新的 世界、新的社会、新的自我。因此,学习是三种对话——同客观世界对话(建构世界)、 同他人对话(建构伙伴)、同自己对话(建构自身)——而展开的统整的对话性实践”。 这就无异于打破了传统的“没有教师、教材、课堂,教育(学习)便不能成立”的思维方式。从建构主义的立场来看待学校教育,教学内容的意涵并不是教科书与教师头脑中 的知识,而是借助教师与儿童或者儿童之间即交互主体的沟通,而生成并建构的。因 此,知识不是个人垄断的,而是在沟通的社会过程(关系)中构成的。

其三,基于“核心素养”的教学创造。我们需要借助主体性、对话性的“深度学习”的实现,寻求基于“核心素养”的课堂教学。在这里,不是单纯满足于哪一种教学方法优劣与否的问题,而是需要把握人类终身持续的“学习”这一活动的本质。当代学习科学围绕人类学习本质的研究至少取得了三点共识。这就是:1.儿童是带着丰富的既 有知识进入课堂的。2.“学习”往往是在具体的境脉与情境之中产生的。3.学习者需 要认清“学习”的意义,进而梳理、整合知识。基于上述三点洞察,“有意义学习”“真实性学习”“明示性指导”,自然应当成为教学策略开发与选择的出发点与归宿。基于“核心素养”的课堂教学旨在培育儿童成为即便在未知的世界中也能从容应对的问题解决者。

“教学革新”要求教师教学立场的根本转换,即从“教师中心”转向“学生中心”。教师唯有倾听学生发自内心的“声音”———旨在达成更高水准而自主地表达出来的“声 音”,才能把自身的教学实践引向“学生中心”教学的高度。

|

|