新書推薦:

《

冲突与秩序:简明社会学导论(第15版)

》

售價:NT$

449.0

《

四书五经精注精译(全9册)精装版

》

售價:NT$

1316.0

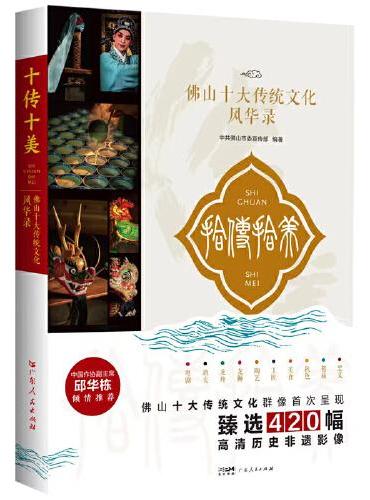

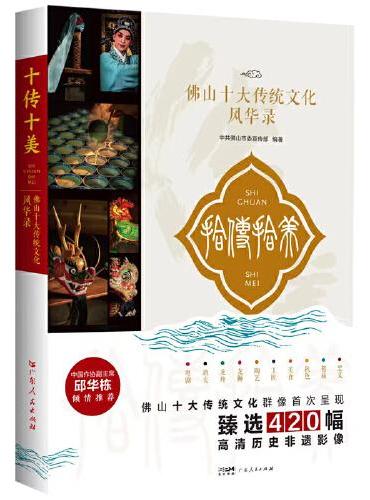

《

十传十美——佛山十大传统文化风华录

》

售價:NT$

449.0

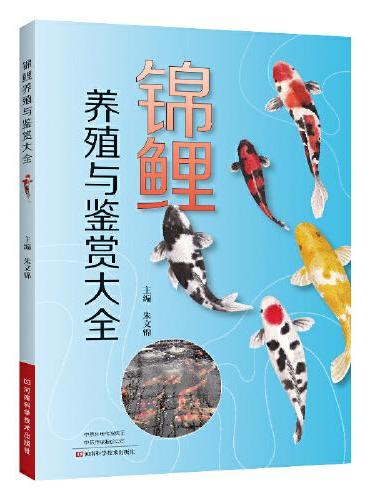

《

锦鲤养殖与鉴赏大全

》

售價:NT$

352.0

《

突破(鹤老师新作,人生崛起,要靠暴击!)

》

售價:NT$

356.0

《

苏格拉底的申辩(读一读“苏格拉底”,远离世间的套路与陷阱;读一读“苏格拉底”,迷茫、混沌的人生瞬间清晰。)

》

售價:NT$

254.0

《

历史的镜子(精装插图定制版):一览中国古代社会方方面面,一部书勾勒出中国社会5000年的政治、文化、军事和思想变迁

》

售價:NT$

301.0

《

道通为一:宋徽宗《老子》注与道家哲学

》

售價:NT$

403.0

|

| 編輯推薦: |

|

《道德经》由老子所作,为道家思想之源,时在先秦诸子之先,而其玄理奥妙流传千年。万物之同者,道也;万物之别者,德也。“道”与“德”是书中的关键,自然与人是立论中的玄纽。正是其玄而又玄却万变可应的智慧使《道德经》长读不厌、久盛不衰。本书作者鲍鹏山,依王弼本而参酌诸家,条呈缕列,阐章释句,考辨异说,申明义理,取合成书,导于日用。经中的自然天道与社会价值由此而易解,道家的人生哲学与处世智慧因之而见深。

|

| 內容簡介: |

|

本书是鲍鹏山教授对中国传统经典《道德经》的导读之作。鲍鹏山教授以通行的王弼本为底本,参校帛书甲乙本、郭店竹简本、河上公本等诸种本子,尽可能地保留和还原流传千年的《道德经》的文本形态。各章由原文、今译、注释、导读、链接和成语六个部分构成,严谨地选择、恰当地申说各家解说,有时也呈列数家相异之说,分别指其可取之处。全书旨趣分明,将老子的玄理阐释清楚,使读者能够用日常生活经验来理解,同时又不致把玄理浅薄化,保持了《道德经》的玄理高度。

|

| 關於作者: |

|

鲍鹏山,文学博士、作家、学者。中国孔子基金会学术委员会委员,上海文史馆馆员,央视《百家讲坛》《典籍里的中国》、上海电视台《东方大讲坛》、山东卫视《新杏坛》等栏目的主讲嘉宾。浦江学堂、花时间读书社、学商书院创办人。出版有《寂寞圣哲》、《中国人的心灵——三千年理智与情感》、《风流去》、《孔子传》、“水浒系列”(《鲍鹏山品水浒》《鲍鹏山新批水浒传》《江湖不远》)、“孔子三来”(《孔子如来》《孔子归来》《孔子原来》)、“经典导读系列”(《〈论语〉导读》《〈道德经〉导读》《〈大学〉〈中庸〉导读》《〈孟子〉导读》《〈孟子〉开讲》)等著作三十多部。《光明日报》、《中国周刊》、《美文》、《寻根》、《走进孔子》、《中学生阅读》(高中版)等多家报纸杂志的专栏作者。

|

| 目錄:

|

例言

导言

《道经》导读

第一章 道可道

第二章 天下皆知

第三章 不尚贤

第四章 道冲

第五章 天地不仁

第六章 谷神

第七章 天长地久

第八章 上善若水

第九章 持而盈之

第十章 载营魄

第十一章 三十辐

第十二章 五色

第十三章 宠辱

第十四章 视之不见

第十五章 古之善为士

第十六章 致虚极

第十七章 太上

第十八章 大道废

第十九章 绝智弃辩

第二十章 唯之与呵

第二十一章 孔德之容

第二十二章 曲则全

第二十三章 希言自然

第二十四章 企者不立

第二十五章 有物混成

第二十六章 重为轻根

第二十七章 善行无辙迹

第二十八章 知雄守雌

第二十九章 将欲取天下

第三十章 以道佐人主

第三十一章 兵者不祥之器

第三十二章 道常

第三十三章 知人者智

第三十四章 大道泛兮

第三十五章 执大象

第三十六章 将欲歙之

第三十七章 道常无为

《德经》导读

第三十八章 上德不德

第三十九章 得一

第四十章 反者道之动

第四十一章 上士闻道

第四十二章 道生一

第四十三章 天下至柔

第四十四章 名与身孰亲

第四十五章 大成若缺

第四十六章 天下有道

第四十七章 不出户

第四十八章 为学日益

第四十九章 圣人无心

第五十章 出生入死

第五十一章 道生之

第五十二章 天下有始

第五十三章 介然有知

第五十四章 善建者不拔

第五十五章 含德之厚

第五十六章 知者不言

第五十七章 以正治国

第五十八章 其政闷闷

第五十九章 治人事天

第六十章 治大国

第六十一章 大邦下流

第六十二章 道者万物之奥

第六十三章 为无为

第六十四章 其安易持

第六十五章 古之善为道者

第六十六章 江海为百谷王

第六十七章 天下皆谓我道大

第六十八章 善为士者

第六十九章 用兵有言

第七十章 吾言甚易知

第七十一章 知不知

第七十二章 民不畏威

第七十三章 勇于敢则杀

第七十四章 民不畏死

第七十五章 民之饥

第七十六章 人之生也柔弱

第七十七章 天之道

第七十八章 天下莫柔弱于水

第七十九章 和大怨

第八十章 小国寡民

第八十一章 信言不美

附录

附录一 ?《道德经》的编撰与成书(衣抚生)

附录二 ?《道德经》字数统计明细

附录三 主要参考文献

|

| 內容試閱:

|

道是什么?第一,道不是造物主——道造物而不为主。

“道不是造物主”这句话的意思,并非说道不造物,恰恰相反,“道生一,一生二,二生三,三生万物”(四十二章),“道生之,德畜之,物形之,势成之。是以万物莫不尊道而贵德……故道生之,德畜之,长之育之,亭之毒之,养之覆之”(五十一章),明确说出了“万物生于道”的观点。但道虽造物(生物)却不主宰万物,“生而不有,为而不恃,长而不宰,是谓玄德”(五十一章)。所以,我们说“道造物而不为主”。

老子对道的描述里,有一个很重要的词:“无”。因为道无自我、无形体、无意志、无目的,所以,也无名。无意志的造物者,何以能够成为主?道只是“无目的的合目的”。

但道又是“有”:有精,有信,有物,有为。现在不少人认为道无为,这是不对的,无为只是其为的方式,是无目的、无意志、无我的为。《道德经》明确说道“为而不恃”,焉能说道“无为”?还有如“不争而善胜”——不争是表现,善胜是结果;“疏而不失”——疏是形态,不失是功能。

道为何造物而不为主?

道有为,但却是以“无为而无以为”(三十八章)的方式出现的。它的“天道无亲,常与善人”(七十九章),“天之所恶,孰知其故?天之道,不争而善胜,不言而善应,不召而自来, 然而善谋。天网恢恢,疏而不失”(七十三章),“天之道,其犹张弓欤?高者抑之,下者举之;有余者损之,不足者补之。天之道,损有余而补不足”(七十七章),“天将救之,以慈卫之”(六十七章),“天之道,利而不害”(八十一章),如是等等,可以看出,道是有为的,是有功能的,是与人事相应的,但是,这一切,又都并非有意志、有目标、有意识去“为”,只是道之规律如此,自然如此,所以,道有为而无人格,造物而不为主。

第二,道是绝对者,无限者——道绝对而不为神。

绝对者的特点是唯一性、终极性和最高性。但老子的道,绝对而不专断真理,不专断道路。所以,道绝对而不为神。

道能否成为一神教中的神?我的观点,道不是造物主,不可能成为一神教的神。道有神功,却无神体,不可具象,无形无状,无声无息,无体无象,所以,无法人格化。不可具象者,即不可人格化;不可人格化,即不可成为神。道造物,是任由万物自性自成,它只是顺应自然“长之育之,亭之毒之,养之覆之”。这就是道有如此造就宇宙万物之功,却又不被承认是造物主的原因。

第三,道是终极回答,却不是终极答案——道是问题不是解答。

其实,从逻辑上说,终极性或极限性,其实就暗含着有限的人类永远无法到达和彻底把握。“视之不见,名曰夷;听之不闻,名曰希;搏之不得,名曰微。此三者不可致诘,故混而为一。”(十四章)而这,恰恰给人类自身的判断留下空间,给良知留下用武之地。“不可致诘”,就是不可有最终说明,从而杜绝了人类中的野心家和原教旨主义者做终极性定义,垄断解释权。终极性的本质,即永无终极(这一点,道家的道,有点像儒家的至善)。

|

|