新書推薦:

《

法律双声道:内地与香港特别行政区法律制度的差异与融合

》

售價:NT$

551.0

《

时刻人文·富与穷:英国政治经济学思想史(1750—1834)

》

售價:NT$

500.0

《

影像中的侦查学:刑侦警务类节目研究

》

售價:NT$

245.0

《

俄国社会阶层与历史变迁(1700—1900)

》

售價:NT$

449.0

《

博弈与平衡:奥格斯堡城市宗教改革研究(1518-1537)

》

售價:NT$

551.0

《

古代中国与南亚文明论丛

》

售價:NT$

281.0

《

法医冷知识——尸体是一本无声的书,推理破案必知的92个冷知识 法医门徒 著

》

售價:NT$

305.0

《

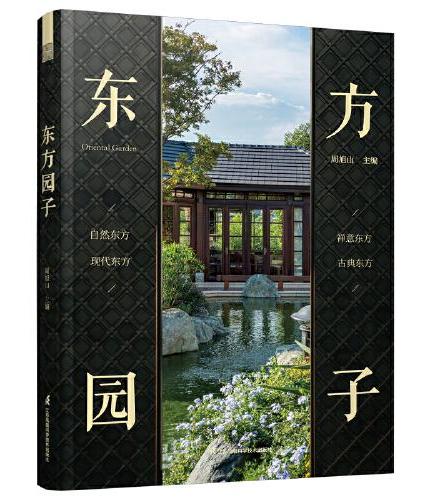

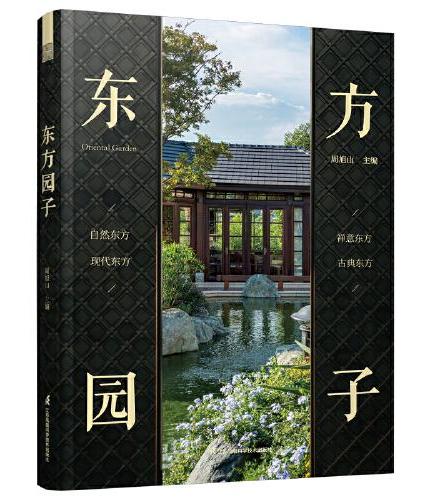

东方园子:中国古典园林现代应用 园冶 禅庭 东方美学 造园 庭院造景施工 国风 作庭记 景观设计

》

售價:NT$

1469.0

|

| 編輯推薦: |

|

深入解读民与美的不解之缘!读懂民艺,读懂美!在美的历史上,籍籍无名的工匠们成就卓越。他们自身虽很渺小,但却可以通过他力之道这条易行之路去创造美。何为民艺?民与美如何结下了深厚的不解之缘?朴素和美如何能结合到一起?劳动和美如何能够相互发现?量产与美如何能保持和谐?实用与美如何能够兼容?廉价与美如何能够统一?伎俩、技术与技巧在工艺创作中有何区别?在书中我们将会得到答案。

|

| 內容簡介: |

|

本书是“日本民艺之父”柳宗悦先生民艺三部曲《民与美》《茶与美》《物与美》中的第一部,是体现作者民艺学思想的核心著作。他在书中谈到:“提到美,人们往往会联想到天才。然而在美的历史上,无名工匠们却取得了卓越的成就。”柳宗悦先生以民艺学为理论基点,在肯定天才的同时,提示人们将追寻美的目光从天才身上转向看似无奇又意味深远的平凡生活中。他站在美学的高度上阐释了“民与美”的深厚渊源,从民艺的含义、民艺品的特点、民艺与农民艺术的区别等方面对民艺问题进行了全面且细致的分析,道出了民艺之精神和民艺中的美。柳宗悦先生的语言严谨细腻并充满温情,全文既有对民艺学问题深邃的理性思考,又饱含着对一直陪伴着我们的民艺的尊敬与深爱,他精心为很多书中所提及的民艺作品配以插图,为读者勾勒出一幅民艺之美的精彩画卷。

|

| 關於作者: |

杨婧,1988年9月生,哈尔滨人,副教授,硕士。毕业于东北师范大学日语系,曾先后在日本国立冈山大学留学、北京外国语大学北京日本学研究中心进修,研究方向为日本文化。现任教于黑龙江外国语学院。参编教材教辅两部,出版译作1部,主持参与省部级课题5项,发表论文十余篇。

纪科佳,1985年9月生,哈尔滨人,讲师,哈尔滨音乐学院艺术哲学专业在读博士。毕业于哈尔滨师范大学艺术学专业,研究方向为艺术美学。现任教于哈尔滨石油学院。参与省级课题多项,发表论文数篇。

|

| 目錄:

|

第一章 杂器之美

第二章 工艺性事物

第三章 工艺与美术·

第四章 民艺的含义

第五章 工匠的工艺

第六章 个体创作者与民艺

第七章 个体创作者的使命

第八章 作品的目标

第九章 民艺与模仿

第十章 工艺中的自力道与他力道

第十一章 他力门与美

第十二章 贫与美

第十三章 健康性与美

第十四章 关于复古主义

第十五章 民艺与农民美术

第十六章 民艺品与贵族品

第十七章 用与美

第十八章 伎俩、技术与技巧

第十九章 地方性文化的价值

第二十章 民艺运动的贡献

|

| 內容試閱:

|

第四章 民艺的含义

一

我想谈谈民艺。首先我要阐述一下在工艺中什么样的事物可以称为民艺,以及为何必须谈及民艺。

在造型美的领域中,我们尤为感兴趣的就是工艺领域。那是一个被学院派美学家们以轻蔑的口吻概括为“非自由艺术”“应用美术”的世界。而在工艺领域中,尤为吸引我们的就是民艺。民艺指的是民众日常使用的器具,是被人们正式称为“厨房用具”“日常用具”的各种物品。

如此说来,谈及民艺被认为是对现有观点提出强烈抗议,抑或被看作喜欢提出标新立异之说,据说还有悖近来的社会思想。民艺会被众说纷纭也实属无奈,但从我们的角度来说,我们谈及民艺并非因为人云亦云,而只是单纯因为那些物品看上去很美。我们只是遵从自己的双眼而已,说深奥一点,即凭借真实的直观感受。回头来看,我们会发现自己直观事物的初衷竟是如此单纯,毋宁说我们除了直观事物之外,别无他法。若有人对此提出严厉批判,将我们的观点冠以“叛逆性”也无妨,但我们更自然、更单纯地被民艺之美所打动。

然而我们现在所见之物,却与早有耳闻的美的世界相差甚远。既然如此,我们就产生了想要如实讲述所见之物的强烈愿望,所以我们的言论既是对原有观点的改正,亦是对被埋没之物的全新辩护,这无疑是一种价值的颠覆。但我们不能自欺欺人,因为我们坚信自己的直观感受。比起“思考”,“看”更伴随着坚不可摧的信念。

无论多么确凿的真理,在其被提出之初都必然会招致反对,因为习惯势力使得人们难以迅速接受新事物。但我们要做自己应做之事,然后静观其变。或许惊喜很快就会到来,因为现在是人们接受这种价值的颠覆的大好时机。

|

|