新書推薦: 《

便宜货:廉价商品与美国消费社会的形成

》 售價:NT$

352.0

《

读书是一辈子的事(2024年新版)

》 售價:NT$

352.0

《

乐道文库·什么是秦汉史

》 售價:NT$

367.0

《

汉娜·阿伦特与以赛亚·伯林 : 自由、政治与人性

》 售價:NT$

500.0

《

女性与疯狂(女性主义里程碑式著作,全球售出300万册)

》 售價:NT$

500.0

《

药食同源中药鉴别图典

》 售價:NT$

305.0

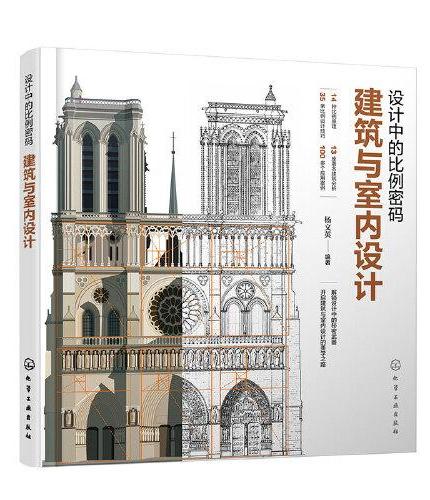

《

设计中的比例密码:建筑与室内设计

》 售價:NT$

398.0

《

冯友兰和青年谈心系列:看似平淡的坚持

》 售價:NT$

254.0

內容簡介:

“阿尔戈”,希腊神话中英雄们前往海外寻找金羊毛时乘坐的大船。尽管在航行中不断更换部件,乃至所有部件都被替换,但那艘船依然是“阿尔戈”。“爱”就如同“阿尔戈”之船,纵使身体与身份已经彻底变换,爱也仍旧是爱,历久弥新。

關於作者:

玛吉·尼尔森(Maggie Nelson),散文家、评论家、诗人,被誉为“美国当代少数极度令人振奋的作家之一”。著有《阿尔戈》(The Argonauts)、《蓝》(Bluets)、《残酷的艺术》(The Art of Cruelty: A Reckoning)、《简:一桩谋杀案》(Jane: A Murder)等作品。曾获麦克阿瑟“天才奖”、美国国家书评奖等多个大奖,现执教于加州艺术学院。

內容試閱

就在示爱后的一两天,我抑制不住心中的脆弱,将《罗兰·巴特自述》里的一篇文章发送给你。巴特在文中论述说,一个主体说出“我爱你”这句话就像是“阿尔戈英雄在航行中翻新了船只,却一直使用同一个船名”。正如“阿尔戈号”的部件会逐渐被替换,但这艘船一直都叫“阿尔戈号”。每当恋人说出“我爱你”时,其意义一定也会在每次被说出时更新,因为“爱情和语言有同一个任务,即赐予同一段语句各种变化,而这些变化将终古常新”。