新書推薦:

《

官治与自治:20 世纪上半期的中国县制 最新修订版

》

售價:NT$

640.0

《

迈尔斯普通心理学

》

售價:NT$

760.0

《

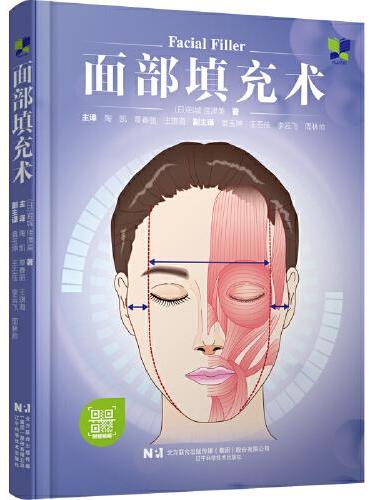

面部填充术

》

售價:NT$

990.0

《

尼泊尔史:王权与变革

》

售價:NT$

430.0

《

战争事典085:德国人眼中的欧战胜利日:纳粹德国的最终失败

》

售價:NT$

499.0

《

步履匆匆:陈思和讲当代人文(杰出学者陈思和的人文之思、情怀之笔!)

》

售價:NT$

299.0

《

宋朝三百年

》

售價:NT$

790.0

《

礼制考古经典选读

》

售價:NT$

1340.0

|

| 內容簡介: |

|

本书是田耳的自选短篇小说集,收录《坐摇椅的男人》《氮肥厂》《弯刀》《牛人》《割礼》等十个短篇。既有像《氮肥厂》《坐摇椅的男人》这样的写实之作,以一个个瞬间凝固了主人公的一生,也有像《牛人》《割礼》这样的诙谐喜剧,在不动声色的沉稳叙述中反映了社会沧海桑田的巨大变迁。

|

| 關於作者: |

作者简介:

田耳,湖南凤凰人,1976年生。1999年开始写作,2000年开始发表作品,迄今已在《人民文学》《收获》《钟山》《花城》等文学期刊发表小说六十余篇。其作品多次被各种选刊、年选转载。曾获鲁迅文学奖、人民文学奖、华语文学传媒大奖等多个奖项。现供职于广西大学君武文化研究院。

|

| 目錄:

|

目录

坐摇椅的男人

氮肥厂

弯刀

牛人

割礼

鸽子血

老大你好

一统江湖

婴儿肥

聊聊

|

| 內容試閱:

|

精彩内容节选

牛人(节选)

在不远处,那个长脚妹子撮响榧子告诉我,晃晃哥,你老乡又来找你。我正拉开一瓶啤酒,金属气味比泡沫先涌了出来。一个形容猥琐的男人从幕布后面冒出来,他眼睛粘滞在跳舞妹子的臀部。我举起易拉罐冲来人说,找我吗?这边。来人用了一把力气才把胶质的眼光从妹子身上扯脱,借着扭动脖颈的力道一撂,啪,两道眼光粘在我脸上。

来人说,李牛人,又见到你了。我是锅村的王二拐。我说,原来是你啊。但我对他毫无印象。锅村人应该认得我,他们都把我叫做“牛人”,但我没能把整村的人都记住。锅村这个村,大多数人明明姓郭,比如村长郭丙朝,比如村会计郭丙昌,等等。村口的牌子上却写着,锅村。我觉得这毫无道理。当然,我不会深入探究诸如此类的问题。我只要锅村人把到我手里的纸钞是全国通用的,就行了。来人又说,郭大器的妈下午四点去了。你现在能不能去?这个叫王二拐的人惴惴不安地看着我,等待答复。我只好绷着脸,佯作犹疑不定的样子。其实,我哪能不去呢?算一算账就全清楚了,南部酒城给我开的工钱是每晚上60块。现在城里的酒客越来越紧手,不肯点唱歌曲,所以小费也很难搞到手了。而去锅村,每一晚我的收入都不会低于四百块钱。我哪有不去锅村的道理?除非我幼儿园没有混到毕业,长了十个手指头却不会用来掰着数数。

我跟王二拐说,呃,这个这个,今晚上单位虽然派我演出了,但你来了我还能说什么呢?我去安排一个傻徒弟顶班。我装模作样走向后门,在卫生间里抽一枝烟撒一泡尿。再回到原处,我告诉他,摆平了。王二拐如释重负地笑出来,告诉我说车就在外面等。不要看就知道,又是郭小毛的农用车,“龙马”牌。现在酒城里的人都说我有一辆专车。那些跳舞的妹子,索性就把我叫做“龙马晃晃”。山路是那么崎岖,龙马车的底盘又那么地轻若无物,一路跑着,能晃得车里面的人肉都颤起来。要是连续坐上三个小时,很有一部分人会被晃出脑震荡来。

去锅村顶多一个小时。晃到那里的时候天已经全黑,我头有点晕,于是把长头发扎起来盘好,戴上帽子。村里那一团较大的灯光就是停灵的地方,很热闹,他们有一些在打牌有一些在嗑瓜籽有些在讲话,还有几个女眷在嘤嘤哭泣。很多人我都认识,脸熟,但名字记不得,一张口叫人基本上都张冠李戴。所以我只有学着一个小领导的模样,频频挥手并不停地说,嘿,你来啦;嘿,你也来啦。我一打招呼锅村人总是热烈地回应。有后生要我把长头发放出来,甩一甩,我就照办。场面上的气氛更是热烈。锅村人喜欢看我的长发,因为锅村的后生不敢蓄那么长。其实蓄长头发事出无奈。南部酒城的老板跟我说,你既然唱摇滚,却剃了平头,你以为你是臧天朔呀。我只好任头发自由生长,慢慢地就长了。其实,头发一长麻烦事就多。难洗。现在洗发水越卖越贵,我都有点吃不消了。有一天早晨我甚至拿洗衣粉洗头,试一试效果,感觉还不错,药死一大把虮子。

死者家属暂时还没叫我唱。我挤进牌堆,却没人让我替牌。有人在搬动音箱、碟机、彩色电视机这些乱七八糟的东西,堆在离死人三丈开外的地方。有人接线,并调试效果。他往话筒吹一口风,吹风的声音按比例放大。接着他不小心吸了一口痰,吸痰的声音也按比例放大了。那只乡镇企业制造,锈迹斑斑的话筒已被我使用很多次。锅村有人结婚的时候,死了人的时候和生了孩子置办满月酒的时候,都是用那只话筒。它擅长把我一个人的嗓音跑成许多人的嗓音,把独唱跑成合唱;有时候这话筒超常发挥,跑调以后效果显得更好,通俗跑成了意大利进口的美声都未必可知。我一直能够在锅村混下去,这只话筒是功不可没的。有时候我很累,或者心情不那么好,就会把碟子上刻好的原声放出来,自己只消对一对口型。淳朴的锅村人暂时还没有抓假唱的概念,他们总以为我擅长变嗓音,一下子变成刘德华,一下子又变成张学友……在他们的认识里,这也是我作为牛人的一个方面。

郭大器让我唱刘德华的歌曲。我说,好,就刘德华。其实唱刘德华的歌非常省力气,是轻活,更何况还有卡拉OK伴奏,真有点闲庭信步却弯腰捡钱的快感。我坐在一把藤椅上唱歌,眼光追逐着电视频上的字幕,看着字迹由白变红,嘴巴就活动开了。锅村人也不怎么听,打牌的打牌,扯谈的扯谈。至于要我唱歌,只是在人多的场合要制造一点声音,这样才显得热闹,才算主人家尽了待客礼数。

仅仅是坐这里制造点声音,我也没有几块钱赚。行情基本上固定下来,唱一晚80块钱,主要收入还是在于小费。而且,到锅村以后,小费我可以全拿,不必像在南部酒城,会被金老板抽取四成。令我宽慰的是,锅村的演唱生意被我一个人包圆了,别的地方歌手即使也能吼几嗓子,纵是削尖了脑袋也钻不进锅村来。

喝水不忘挖井人,每次来到锅村,我都会想起村长郭丙朝。搭帮他的脸面,我才能在锅村混开局面。我只在心里感激他,却不能当面有所表示,因为一旦我出现在他眼前,他说不定会扑过来咬我两口。要是感染上什么病毒,那就麻烦了。

我把一个碟的歌都唱上一遍,郭大器就叫我歇歇气,同时一帮道士打着鼓唱起了经。每一次死人,都是我和这帮道士轮换着上场,轮换着休息。我们都混熟了,见面时会打个招呼。

|

|