新書推薦:

《

有法与无法:清代的州县制度及其运作 最新修订版

》

售價:NT$

640.0

《

重启春光

》

售價:NT$

214.0

《

“玉”见中国:玉器文化与中华文明(追寻玉出山河的前世今生,饱览中国万年玉文化的史诗画卷)

》

售價:NT$

690.0

《

官治与自治:20 世纪上半期的中国县制 最新修订版

》

售價:NT$

640.0

《

迈尔斯普通心理学

》

售價:NT$

760.0

《

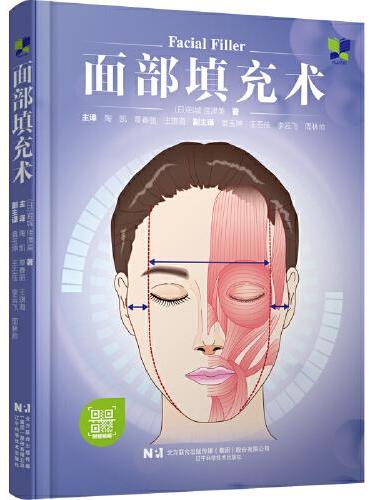

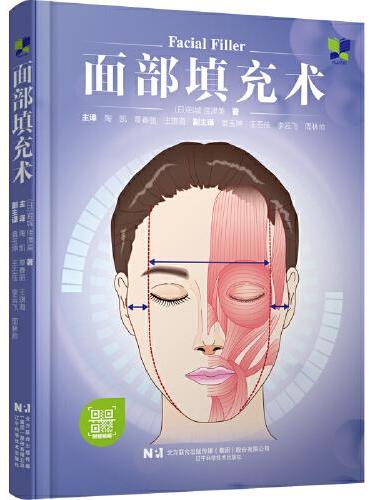

面部填充术

》

售價:NT$

990.0

《

尼泊尔史:王权与变革

》

售價:NT$

430.0

《

战争事典085:德国人眼中的欧战胜利日:纳粹德国的最终失败

》

售價:NT$

499.0

|

| 內容簡介: |

在这一天失恋,何止是失恋;我视之为灵魂的诗歌,突然不知去向。

诗集《在这一天失恋》收录了首届《诗刊》青春诗会诗人孙武军近年来创作的一百余首诗歌,是其首部公开出版的诗集。作者企图通过诗歌,通过诗意的表达,还原他的希望、他的精神、他的悲伤、他的快乐、他的人格和他的个性,以及他努力不去丧失自我的意愿,带有浓厚的回忆录的恋旧意味。作者在诗歌中融入了丰富的其青春时代的意象与回忆,烙下了深厚的时代印痕。在这一天失恋抒写的不是情诗,而是隐喻诗的时代结束了,但是作者相信诗意,相信诗意的永恒,相信诗意的光会穿透生命时区的屏障。

|

| 關於作者: |

|

孙武军,1957年生于浙江舟山,曾为浙江海洋大学、宁波大学教师、宁波广电集团编导。一级文学编辑。参加《诗刊》社首届青春诗会。朦胧诗代表诗人之一。发表诗歌、散文、小说等数百首;出版有散文集和传纪。创作载入华中师大等数所大学编写的中国当代文学教材;诗歌曾获浙江省优秀文学作品奖;主创的电视文学作品14次获政府奖。

|

| 目錄:

|

第一章 他是要到一个更好的地方去吗

亚麻色头发的女孩 003

孩子和一场奇幻的战争 005

一块弹片 007

宣纸一样的蜀葵 009

柚子花开 011

我丧失了赞美的能力,或曰一个游戏 013

雏 鸟 015

嘴唇上的洞 016

七个彩虹 018

岁 月 020

三个囚徒 022

天上的轮船 024

小城故事 026

冷酷的心 028

圣女莫尼卡 030

青春电影院 031

美好记忆 033

谷仓里的麻雀 034

他曾经穿越一个陌生城市 036

在这一天失恋 038

第二章 反正末日又推迟了一天

命运的红蜻蜓 043

哼着歌,吸引阳光 045

末日与美好的一天 047

不再犹豫的春天 048

桃 花 050

女贞花香 052

一把叫作天际的紫砂壶 053

绿 茶 054

樱花雨 055

乌鸫的街道 056

你为什么要叫得这么早 058

猫 059

惊人的落叶 060

玉米之歌 061

种玉米 063

从火星开始 065

我的七个孩子 067

女儿的羽毛 069

生在4月1日 070

凡高的银杏树 073

清少纳言 075

韩剧印象 076

克拉拉玛尔德娜 080

姚江边的普希金 082

在东京的银座 084

俄罗斯之旅 086

第三章 女人就是永别的事物

情 诗 099

美丽世界 100

在夜里湿漉漉的公交车站 101

爱情的房间 103

吻着你干燥无比的嘴唇 105

弘一法师的裸女 106

和女人永别 108

第四章 任何事情都会让我哭泣

神秘的伤痕 113

随流星雨而来的皮疹 114

轻如蚊翅的抑郁 115

血液之糖 116

肿胀的舌头 118

蝉 120

一年一度的审判 121

附近的人 123

抱着猫的时候不要抽烟 125

影 子 127

我愿意 128

我为什么时常仰望天空 129

我之人 131

李子树在风中摇曳 133

眼 泪 135

清 明 137

在殡仪馆 139

第五章 潮水终于闪着光涨了上来

不可思议的寒冷 143

欲雪之夜 144

我看见一行字散发着方形的幽光 146

我是一条被窝里的海豚 148

睫毛发出的巨响 149

挤压黑夜 150

水泥般的睡眠 151

睡觉的经济学阐述 152

临睡之想 154

海獭催眠曲 155

梦 156

一颗星星的黑暗 157

晚 上 159

失眠之地 159

第六章 诗正插在你的喉咙里

重新想象 163

心到之处 165

死亡喷泉,地下的舞者 166

圣 人 168

烈日下的树 170

一群柳絮在街上奔走 171

孩子的作用 172

猫在睡觉 173

不要对野猫太好 174

雨 175

寒 雨 177

大 雨 179

城市大水 181

地震是地球的痛苦 183

台 风 185

最低等的人 186

一个香烟头在永无停息地跳舞 187

一个很小的错误 189

东西总会出其不意地掉下来 190

STORE 193

瘸腿的小狗尖声嚎叫 195

有人站在我们小区墙外的路口 196

电影与月亮 198

古拉格 200

雾霾中的齐奥塞斯库 202

戈多在等待 204

鹿角柄的大马士革钢刀 206

世界大战 208

诗 210

只有诗能够折磨我 211

致一位死去的诗友 213

ICU 215

你赤裸得像一个婴儿 217

诗插在你的喉咙里 219

第七章 我紧闭的眼睑是你又一个驿站

对自己的布道词 223

你 224

摩 挲 225

十 227

晨 229

第八章 在甲骨文和秋天之间

河姆渡 239

十一月的蟋蟀 241

甲骨文 243

端 午 245

李 煜 246

冬至夜,弗洛伊德你好 248

七 夕 250

化 蝶 251

梁山伯与祝英台 252

代后记:我为什么写诗 254

|

| 內容試閱:

|

自序

在这一天,何止是失恋;我视之为灵魂的诗歌,突然不知去向。我挣扎着,不停地呼唤魂兮归来。然而天上人间,诗歌没有给我一点回应。不知是因为我周围的一切过于可怕,还是因为我的无能与卑劣。

我诗的灵魂成形于1980年的夏天。

北京虎坊路15号诗刊社的老院子里,一株金合欢盛开,海棠结满了青色的果子。我参加了诗刊社首届青春诗会。这是我生命中最重要的里程碑。我开始由一个幼稚而狂热的诗歌爱好者,慢慢想到诗歌究竟是什么,进而模糊地接触到一个人究竟是什么。后来,青春诗会与我同寝的徐敬亚,在他的皇皇大作《崛起的诗群》中,将我的名字也列入其中,我感到有些惶恐。因为我清楚地知道,我诗的生命开始了,但灵魂始终有些孱弱,不够强大,不够鲜明。我一直在探索,努力使之成熟而兀立。20世纪80年代,整整一个年代,我都在阅读、思考和实验,从索绪尔到维特根斯坦,从罗素到海森堡,从普雷维尔到威廉卡洛斯威廉斯,从埃舍尔到杜尚,从诗歌本质到诗歌形式,从日常经验到超验之感,从主观到客观,从事物到意象,从现成语到大实话,从现实到超现实我诗歌实验的理论和作品登上了《星星》诗刊,登上了《作品与争鸣》,唐晓渡和王家新在谈论现代诗歌时都提到了我的探索。在徐敬亚发起的现代诗群体大展的热潮中,我一个人也成了一个群体,独自搞出个客观意象主义。我给徐敬亚寄去一首诗,题目叫《春》,作者孙武军,内容:春眠不觉晓,处处闻啼鸟。夜来风雨声,花落知多少。徐敬亚给我回信,毫不客气地说:现代诗这样搞,我不赞成!我疯狂而极端,一心将自己所有的一切都变成一首非同寻常的诗,让我的灵魂震惊世人。那是一个多么美好的岁月啊!

但是,这一天来了。美好戛然而止。

这一天,几个海子的朋友在为海子募捐丧葬费。我走进去,放下二十元钱,签下我的名字。接着我写了一首长诗,叫《诗人之死》,写完我就把它撕了。整整一个诗的时代结束了,我成为一个绝望的证人。

这一天,我深爱的恋人,决绝地离我而去。

灵魂飘散了,不知所终。没有诗歌的日子,对我来说,就是毫无意义的日子,就是浪费生命的日子。我每一天都过得极其不甘心,但我的力气只能去抓住一些文字。我想只要是文字,就能成为维护我生命的消息。我振作着写些散文,写些电视解说词。在这些文字里,我努力去铺下星星点点的诗意。这一切,都是为了做一种标记,为了表明我绝不放弃;为了等待,为了有一天诗歌突然想回家了,能认得回家的路。

这一等就是二十多年。

我也不记得是哪一天,诗歌又突然出现了。隐隐约约,那熟悉而又有几分生疏的灵魂又回来了。很可能这一天是在2010年的8月。这是在山西宁武县芦芽山我参加诗刊社举办的青春回眸诗会的日子。诗会上有来自各届青春诗会的诗人。我们首届有张学梦、杨牧、徐敬亚、王小妮和我。《诗刊》主编李小雨主持会议,当年她作为《诗刊》编辑,留用过我第一次投给《诗刊》的诗。王燕生老师来了,已发如白雪,当年他是我们的班主任。三十年转瞬成回眸。这一回眸,我不但看到了青春,也看到了诗歌。也许在那一刻,诗歌也看见了我。透过莜麦,透过郭兰英汾河的水,透过万年冰洞,透过千年悬棺,透过汾阳宫上空的幽灵,它看见了似乎在复活的我的魂。

我又能写诗了,尽管艰难得如同大病初愈。十几年下来,才挑选出这本诗集。这是我生平第一本公开出版的诗集。我只想说,一个人,要成为诗人,是多么地艰难。尤其是死过一回的诗人,再去复生,这要多么大的上天的帮助。

我天性内向、敏感、羞涩,喜欢安静,喜欢独处;但又容易激动,如进入某种合适的语境也能滔滔不绝,愤世嫉俗,忧国忧民。我一直这么认为:要么最好,要么没有。这看似完美主义的观念,其实很多时候是自己天赋不够而又死不承认的遁词。其实,写诗,就是寻找诗魂的过程;除了神,没有人敢说他找到了最好的诗。诗,只是一种过程,一种自我救赎的过程,不是一个结果。这个世界的结果只有一个上帝。一首诗的不完美,并不能否定追寻诗的过程的价值;正如一个终生没有写出最好的诗的诗人,并不是没有意义。我常会产生我曾经很喜欢的错视,看见最动人的音乐家,是显克微支的那个音乐家扬科,这个孩子听见风吹过草叉就仿佛听见了最美妙的音乐;而最成功的诗人,是奈保尔的那个看见什么都会流泪的布莱克华兹华斯,他一生要写的最伟大的诗始终只有一句,他最伟大的描写母亲的诗,连五分钱都没人要。

世界心灵语言,诗意如同宗教意义,弥漫其间,使之三位一体。我进入的是神一般的存在。我有一种客观神秘主义,认为诗意如同客观物质一样被造物主或大爆炸什么的创造出来,一直存在着。人出现了,就去发现诗意,如同淘金人在掘金。而人不出现,诗意仍然存在,如同居里夫人、爱因斯坦不出现,核能一直存在着一样。语言只是发现诗意的一种工具。音乐、绘画、舞蹈等,都是发现诗意的工具。甚至建筑、工业设计等也可以是发现诗意的工具。所谓符号的世界,符号只是工具,没有符号,世界照样存在。有人说没有符号的表述,存在就无意义。存在怎么会无意义?正是因为有这存在,符号表述才成为可能。

在万事万物中,最打动我的诗意是忧伤;最难处理的,是如何让忧伤具有诗意。我最希望的是,人们看到我的诗,不是看到语言,而是能够穿透语言,看到我这个人。做人,永远在写诗之前;人性,永远比语言性重要。人性,事实上是在语言之前出现。是人性产生了语言,而不是语言产生了人性,尽管经常看起来好像它们是同时出现,甚至是语言更早出现。因为我们读诗,首先接触到的是语言,就会误以为语言是第一位的,误以为语言之美重于人性之美。诗,更大的不是对语言的考验,而是对人性的考验。语言的不完美,永远是灵感、想象、思想这类人性的不完美造成的。我一直以为,写诗不是在写语言,而是在写人。尽管语言似乎代替了万事万物来呈现诗意,甚至似乎它就是万事万物,甚至似乎它就是人,所谓世界是一个符号的大屋子。但是,想要变成人,这只是语言的一种幻觉,语言的魅力也许正是来自于此。自我表现,以自我去探索人类的秘密,永远是我写诗的第一动力,也是我诗歌的终结。世界并非到语言为止,而是到人性为止。

我成形于20世纪80年代的诗魂,大起大落。从类似浪漫主义的风格,一下子到了现代主义甚至后现代的实验,似乎几年就走过了诗歌史几百年的道路。我曾经将陈鼓应《老子注译及评介》书后的参考书目抄写成一首诗;曾经写过一首诗,每句都是半句;还写过一首字全是反向的诗,试图造成眼前纸张就是透明的玻璃、这首诗是写在玻璃背面的、你要走到玻璃的另一面才能看到正常的字、但是你永远走不过去的效果。这样的探索实验过于极端,终于将自己逼上了绝路。站立在悬崖之上,当时我还没想好怎么办,诗就突然消失了。现在我回来了,面对悬崖,我只能转身。倒不是什么退一步海阔天空,而是转身去寻求飞越悬崖的支持。现在我不想刻意地追求什么流派什么观念,也不想构筑什么宏大博奥的话语体系,而是先从自己的感觉出发,听从灵感的召唤,关注自己和身边的事情。不追求把语言写得不像事物,而是把语言写得就像真实事物;不用语言创造地球上没有的东西,因为语言本身就是地球上的东西。从自己所有汲取到的诗歌的营养开始,似乎回到诗言志,歌永言的年代,断竹,续竹;飞土,逐肉,随心所欲,心无旁骛,真诚地去写,简单地去写,除了诗意什么都不想地去写。写诗就是写诗就是写诗。这就是我的写诗主义。

毕竟过去了二十多年,时代、生活、观念都发生了巨大的变化,诗歌审美与语言也出现了许多新的形态。我的诗,与当下互联网时代的年轻诗人们的诗,肯定会有很大不同。因为年龄的原因,因为生命时区的差异,我的诗难以避免地会有一些回忆录的恋旧意味。它们像自传,离现实太近,过于日常化,语言有些原始,形式有些老旧,会有一些似乎不必要的愤怒和忧伤,甚至还有一种连我自己都还没弄清楚的宗教意识。更要命的是,这些诗中怎么会有这么多的我!韩东好像在一首诗中,用一种嘲讽的口吻说一个诗人:他总是在说我,可见他对自己是多么陌生。虽然韩东也知道,诗歌中的我,如果写得好,很大一部分会超越作者本人,成为世界本身;但总是说我还是让人不舒服。其实我也怕老是说我,很自恋似的。我也想用第二人称、第三人称或者什么更新奇的人称,想用全知全能的上帝视角或什么更高级的视角,可是我一落笔又是我。我似乎在固执而无奈地展现一个他们陌生、疏离而不在意的世界。

我只能去相信诗意,相信诗意的永恒,相信诗意的光会穿透生命时区的屏障。我生活在其中,我无法以艺术为借口而无视现实,但现实的美感或者痛感只是自我表现的一种表情,这表情之下是我的灵魂。一切的灾难都是从丧失自我开始的。当漫长的岁月过去后,如果有人还能看到我的诗,会知道原来有过那么一个时代,原来在这个时代有过这么一个人,原来他的希望、他的精神、他的悲伤、他的欢乐、他的人格与人性是这个样子的。至少他在努力不去丧失自我。从阿波罗神谕认识你自己至今几千年了,我们真的认识了自己吗?在这个即将走入人工智能的世界,在这个信息爆炸的时代,在这个剧烈变革复兴的民族,最重要的命题仍然是:我是谁?我从何处来?我向何处去?因为没有这个叫我的人,就没有我们,就没有任何价值体系的基石。我永远比一个时代重要,甚至比整个世界都重要。每一个人都应该用自己的方式证明这个;而我,只想用诗歌。1980年,在《诗刊》青春诗会上我说:世界没有我的歌没什么关系,而我没有这支歌就会枯萎得没有一点颜色。这么长的岁月过去了,在这一点上,我似乎还是那个23岁的刚刚面对诗魂的小青年。

除了个别几首诗,这本诗集中的大多数我仍是不满意的。但是既然我要自然而然、无所挂碍,我只好让他们出来见人。孩子既然生出来了,再丑也要面对自己的母亲,面对世人。我的诗魂更是要借此面对这神一般的拷问:你感受到的美好真的就是美好吗?你所有的希望能生存多久?你能不能让忧伤如秋高气爽?你献祭的是不是永生?

在准备出版这本诗集时,我想请我的女儿孙天衣为我的诗集画些插画。我从小就十分喜欢书籍中的插画,而我女儿又是学插画的。开始我担心90后的她读不懂一个50后诗人的作品,现在看来,艺术会有每个时代的特征,但艺术毕竟是可以超越时空的。无论使用何种语言,它们都听从人性之美的召唤。

|

|