新書推薦:

《

威尔士史:历史与身份的演进

》

售價:NT$

490.0

《

黄金、石油和牛油果:16件商品中的拉丁美洲发展历程

》

售價:NT$

395.0

《

母亲的选择:看不见的移民保姆与女性工作

》

售價:NT$

340.0

《

城邦政治与灵魂政治——柏拉图《理想国》中的政治哲学研究

》

售價:NT$

590.0

《

3分钟漫画墨菲定律:十万个为什么科普百科思维方式心理学 胜天半子人定胜天做事与成事的权衡博弈之道

》

售價:NT$

249.0

《

1911:危亡警告与救亡呼吁

》

售價:NT$

349.0

《

旷野人生:吉姆·罗杰斯的全球投资探险

》

售價:NT$

345.0

《

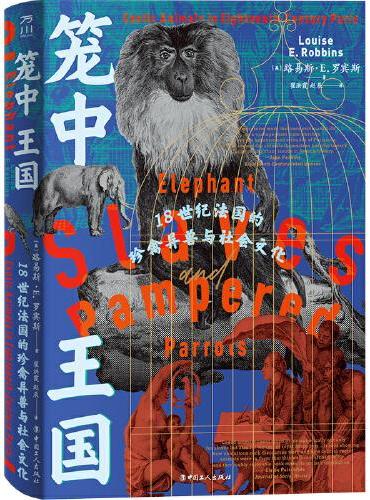

笼中王国 : 18世纪法国的珍禽异兽与社会文化

》

售價:NT$

340.0

|

| 內容簡介: |

书名《樱桃青衣》取自唐传奇中的梦幻母题。

卢子为名利所惑,却最终感叹:人世间的荣辱兴衰,高低贵贱,应当顺其自然啊!但所谓自然,也是日复一日、不是滋味地度过。樱桃青衣表达梦与现实的差距,也显现时光流逝、死生茫茫的哀愁。暗合细民也有盛宴,樱桃青衣虽撷取历经繁华最终梦醒的意象,却也指向指向市民生活不让人沉沦也不让人升华的真相,也指向无奈委身商业社会地产股市、财富梦想中的普通人,从无穷尽的私心中打捞出一点真心的人性感怀。

|

| 關於作者: |

|

张怡微,1987年出生,上海青年作家,台湾政治大学中文系博士,现任教于复旦大学中文系创意写作专业。出版有长篇小说《细民盛宴》、中短篇小说集《樱桃青衣》、学术随笔集《情关西游》等十余部作品。曾获得第36届台湾时报文学奖短篇小说组首奖、第35届台湾联合报文学奖短篇小说评审奖、第38届香港青年文学奖小说高级组冠军,入围第14届华语文学传媒大奖最具潜力新人奖。

|

| 目錄:

|

蕉鹿记

度桥

过房

双双燕

哀眠

故人

你心里有花开

爱情的完成

樱桃青衣

|

| 內容試閱:

|

后记:我认真地想,也认真地不去想

刚念博士那一年,我参加了系里的文学写作坊。我们的写作导师是一位作家,可以说很有魅力,耐心、慷慨、又很温情。如果我是更年轻一点的文学青年,我应该会受到他更大的影响。但那之前,我并没有听过他的名字,不知道他写过什么。后来的几年里,我和老师没有联络,反而开始读他的一些文章。

他有一篇散文,写自言自语的母亲很爱买彩票,在他假日回家时,给他喝台风笋煮的汤。散文中那位母亲自言自语的形态,实在很像树木希林演过的种种老妇人角色。她从花草植物说到楼下邻居加盖厨房占去防火巷,从她养的孔雀鱼到大卖场白萝卜三根只卖四十元,而后根据各种路上见到的、梦里感应到的神秘标识来给彩票下注我不知道什么是台风笋,至今也没有吃过,对我而言,这是不一样的汉语层次所展现出的文学可能性,仿佛是在另一片土壤上种植、生长出来的汉语自呈的谜语,异乡人可以尽情领略(又如有一本书叫做《很慢的果子》,因为很慢在闽南语中是现卖的读音,作者有天看到有个商贩在卖芒果,小黑板上写着很慢的芒果,觉得十分有趣,就用来做书名。在我心里,很慢的果子与台风笋都可能是一种诗,但我知道对他们而言,只是习以为常)。

那篇散文里,他母亲的声音不疾不徐从后方传来,他半闭着眼睛休息听新闻播报停水的消息,嘴里还留着汤的苦味,老师这么写道。台风笋与台风天,在此细密勾线,但他只写了母亲喋喋不休的背景音与新闻的停水消息,需要读者自行调度日常经验来填补心里的滋味到底是什么。风雨将至未至,平安即将被打破,即将被打破的平安里又带着苦味。当时的我还不算很懂,这种写法是一种极其友好的邀请,事关经验的邀请,与写作的发生密切相关的礼仪与契约。我只觉得他的文风平淡如水,还不知道水其实是如此要紧的。在上海长大,我对停水这样的事十分陌生。但在台北经历过几次没水的危机之后,我知道了更多与台北日常相处的经验。尤其是夏天,我的破租屋始终屯着几大桶水以防万一。那不是用来喝的,是用来应对未来生活的,是教训所孕育的从容。许多访客不知道,来我家作客直接开了盖子就喝,我就会有点心疼,说桌上还有水啊。我心疼的是什么呢?倒也不是水,恰恰是一些记忆中的狼狈、不安,异乡生活的孤独、无助,然后我要很快将被喝掉的水补齐。关于这些细微的事,如今实在没什么可详细解说的,懂的人自然会懂,不懂的人也不必去懂。总之对于当时的我而言,拥有囤积的纯净水就像握有明牌。那些水,我直到毕业时都没舍得喝完,郑重其事送给学妹,好像托孤。自作多情提醒她们平时不要喝,还觉得自己的做法是对的。可能因为那些水对我而言,是逝去的时间里无用而漫长的祷告,曾祷告过不能托付、也不能送走的自我。

一学期辅导作品之后,他把写作坊导师工作交给了另一位诗人,辞去杂志编辑的职务,回乡下种田和写作,这听起来真像一种抑郁病所绘制的出路,作为学生的我们后来五年再也没有见过他。临别,我们十几个学生和他一起吃饭。很多聊天细节我都不记得了,只记得有个胖胖的学弟可能喝多了,突然唱起歌来,是一首很土的民歌,连我这样的异乡人都听过,歌名叫做《爱情的骗子我问你》。后来老师也唱了起来,讲虾米我亲像,天顶的仙女,讲虾米我亲像,古早的西施,讲虾米你爱我,千千万万年。老师最后说,我很羡慕你们。你们现在看到一棵树都能讲一个故事对不对?未来你们看到再大的事,也会觉得无话可说。我当时不相信,我觉得怎么可能。很久以后,我读到一首很喜欢的诗,写一座桥,围绕它说话的,仅仅是黑暗,心里很难过。难过是因为,我好像有些懂了。譬如这本集子里有个小说叫做《度桥》,广东话里是想办法的意思,而度一座桥,围绕它说话的,也仅仅是黑暗。

三年后,我在报纸上看到那位导师写给前岳父的一篇文章,他显然经过了一次可以说出来的失败的婚姻。他在文章里写到往生的前岳父的米与不舍,他自种的米与对前岳父的认同的回避,即使死亡也不能劝解的倔强,都令我想起台风笋的苦味。他写道,在我们这年代,米也渐渐不合饮食时宜,也在寻求认同。我仿佛知道他手中递出的邀请正在越来越得不到回应。但令人欣慰的是,他的稻谷看起来产量不错。百多个日子屈脚蹲伏,千次万次弯腰缩臂,于广袤稻田中缓缓挲草,我认真地想,也认真地不去想,米要什么认同,又要什么时宜。这种自言自语简直似曾相识,文学里的他和文学里的他母亲,一脉相承。而在他邀请之外的我,眺望到一座几乎不会被任何人讨论到的心灵景观,与变迁,心里的滋味好像台风席卷过后,抬头看见庙宇半空悬挂的风调雨顺,依然是一种良好的祝福,依然可能会实现。

这些不算重要的阅读,也许错过也就错过了,停留又只是停留,却有一些朴质的打动我的力量,沉重的,关于想与不想,言说与无话可说,居然是胜过许多冠冕堂皇的教科书训导的文学启迪,令我心上总是涟漪。我知道写作的十年以来,我也在不断地发出邀请。而我越来越知道,这种邀请其实是有点尴尬的。我们这样的人,拥有拙劣的幻术,变戏法、做迷宫,为了让这种邀请看起来魔幻一些,我们的失落就能少一些。橄榄枝握在天顶的仙女、古早的西施手里,就会让寂寞显得滑稽一点,让失败的梦变得可以接受一点。写作的事,由倾诉始,但倾诉是会耗尽的。倾诉欲耗尽之后,更纯粹的创造的快乐悄然滋生,心里的时间开始说话。那是与自然时间越来越不一样的宇宙,每一段眼波的投掷都是心里的明牌若隐若现,往昔则如电光,什么都不作数,什么都珠残玉碎,又摄人心魄。

坦白说,我为什么开始写小说,我已经忘记了。为什么还在写小说,几乎也是说不清楚的。可能是源于一种度桥的跋涉,就算文学终止了,生活的感受还不得不继续,像海岸日以继夜伴随公路,路遇狂风骤雨时,公路会终止、会修缮、会消亡,但海岸永远是海岸,与彼岸相隔着无垠的凝望。

有时我会想起很多热爱文学,并为此奉献一生的普通人,从豪情万丈,到屈脚蹲伏、弯腰缩臂,对写作这件事几无所求,但显然还是在做的。地在眼前,每天不得不耕耘,浅浅的希望依然是风调雨顺。写作的方式越来越逼近劳动的方式,于浩瀚天地间,依然在发出微弱的邀请,捡起微弱的失望,补救还具有微弱生机的萌芽,不怕伤害地体会人与土地的联结。我有点想当这样的人,也许也只能当这样的人。

樱桃青衣是听心里的时间说话,蕉叶覆鹿是创造的本质。因为它确确实实生产了快乐,也确确实实是一场短梦。快乐都是假的。

我认真地想,也认真地不去想。

2017年6月13日 于上海

|

|