新書推薦:

《

光焰摇曳——变革与守望的梁启超

》

售價:NT$

440.0

《

发展与制约:明清江南生产力研究(壹卷李伯重文集:江南水乡,经济兴衰,一本书带你穿越历史的迷雾)

》

售價:NT$

480.0

《

走进史学(壹卷李伯重文集:李伯重先生的学术印记与时代见证)

》

售價:NT$

360.0

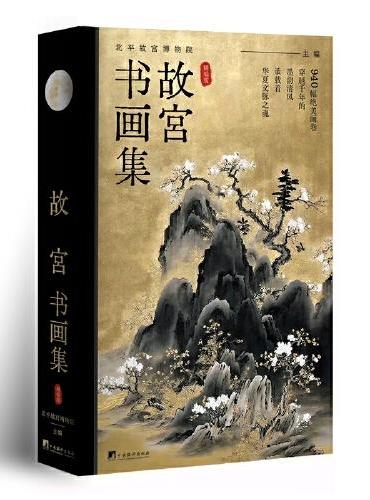

《

故宫书画集(精编盒装)版传统文化收藏鉴赏艺术书法人物花鸟扇面雕刻探秘故宫书画简体中文注释解析

》

售價:NT$

1490.0

《

《往事和近事(增订本)》(著名学者葛剑雄教授代表作,新增修订、全新推出。跨越三十多年的写作,多角度讲述中华文明)

》

售價:NT$

349.0

《

往事和近事:历史地理学泰斗、百家讲坛主讲葛剑雄经典文集

》

售價:NT$

349.0

《

父母的关键认知

》

售價:NT$

225.0

《

第三帝国:一部新的历史(纳粹主义具有何种魔力?纳粹运动会卷土重来吗?一部全面揭示希特勒及其罪恶帝国黑暗的历史)

》

售價:NT$

490.0

|

| 編輯推薦: |

★文笔朴实无华,描写细腻,人物刻画到位,语言淳朴自然;

★当今少见的至纯至真好文字,堪称当代散文精品;

★一经出版,即令众多名流大家颇感惊讶;

★耄耋之年处女座,大家风范,多位名家均有推荐。

著名哲学家邓晓芒、著名作家残雪母亲耄耋之年处女作,一种原生态、原记忆、原情感写作。

一幅20世纪30年代中国南方小城镇极其生动的风俗画。

从记忆的色带里吐出来的,从情感的血管里流出来的,散发着老酒老窖一样的芳芬与魅力。

|

| 內容簡介: |

|

《永州旧事》是李茵老人晚年的作品。她把汉语和永州口语、方言、俗语完美结合,揉进《永州旧事》,以老人讲故事的口吻,缓缓回忆,娓娓道来,文章淳朴无华,却有独特的沧桑魅力,颇有民国大家风范,堪为当代散文精品。

|

| 關於作者: |

|

李茵,当代哲学家邓晓芒和作家残雪的母亲,湖南永州人,一生坎坷,饱经苦难。于耄耋之年凭借回忆创作《永州旧事》,描摹山水之秀、风情之美,刻画人物情趣、艰辛时世,文笔朴实动人,独具魅力。

|

| 目錄:

|

永州旧事

古城与老河/3

永州的八庙及其他/15

永州琐记/25

亲戚们/58

街坊们/103

自传

建明自传/197

我的父母/342

|

| 內容試閱:

|

从我记事的时候起,母亲在我心中就是一个不苟言笑的人。那时父母工作都很忙,孩子都送到幼儿园寄宿,只有星期天才团聚一下,大人和孩子之间的交流很少。当然,比起父亲来,母亲单独与我相处的时间似乎还是要多一点儿,送我去幼儿园,带我去看病,都是母亲的事。有一年夏天,大约是上小学之前的一个暑假,我与母亲两人在报社的幼儿园住了一段时间,当时母亲是幼儿园的园长。记得那时母亲每天上班,忙于工作,我则和一帮比我小的孩子在园里到处乱跑,爬树、捉金龟子、捉蜻蜓和蟋蟀,安静时就胡思乱想。有一天忽然想到,所有的人都得长大,变老,最后是不是都会死呢?我一下子恐慌起来,如果人都要死,那么我无疑也会死的了,人死了,岂不是什么都没有了?晚上我问母亲,是不是所有的人都要死,她说是的。我说,我不想死,然后就哭起来。哭了一会儿,我又怀着最后一线希望问:医生也不能救我吗?母亲说:不能。我说:那你也要死的吗?母亲回答:也要死的。我彻底绝望了。从母亲生硬的口气里,我感到一种生分和残忍,同时又感到一种崇敬,觉得能够像母亲那样冷静地面对死的问题,真是了不起。以一个六岁儿童的眼光,我不知道她如何能够做到这一点。只是在四十年后,当我读到母亲自己写的早年传记时,我才明白,当时才三十岁出头的母亲,有着复杂而痛苦的经历,可以说已经死过好几回了。

但命运对母亲显得太不公平,注定她一生要充满磨难。自那以后不久,我的父母和报社一大批虔诚的共产党人被打成右派,开除党籍,接下来是母亲下放衡山劳动改造,经历了三年自然灾害的大饥馑和外婆的去世,在文革中又继续挨整,下放福田五七干校,儿女一个个由于家庭问题而失学、下乡更不用说几十年间全家作为双右派家庭在社会上受到的歧视和人格上受到的欺凌了。母亲出身贫苦,物质生活的匮乏和肉体上的折磨她都能坦然承受,最无法接受的是年轻时代豁出性命去追求的理想被玷污、被亵渎。但她顽强地活过来了。她没有什么文化,只识得几个字,进过短期的干部文化补习班,能写信和记日记。父亲总是说她头脑简单不懂政治,她自己也是这样认为的。但也许正因为如此,她才能以一个中国传统女性的坚韧和朴实面对生活中种种难以忍受的压力,而不愿意进入政治斗争的游戏圈。她成为右派的理由最简单不过了,并不是由于有任何鸣放言论,而仅仅是由于不肯跟父亲划清界限(离婚),认为父亲和自己没有错。母亲天性正直,具有平等思想,这一点甚至比知识分子的父亲更强。在家里,母亲对待我们兄弟姐妹一视同仁,虽然她内心更喜欢男孩,但她从不表露这一点。也许是她自己的亲身经历告诉她,女孩子在家里受到歧视是什么滋味。

粉碎四人帮后,父母二十多年的冤案得到了改正,母亲在报社积极地投入到了为历次政治运动中受迫害的同志平反的工作,凭她的公正和刚直而赢得了人们的尊敬。离休后,她的心情渐趋平淡。由于长年受到各种故意摧残身体的磨炼和改造,她落下了一身严重的疾病,但她心地坦荡,不愧对任何人。她最感到自豪和欣慰的是,五个儿女在艰难的环境下一个个靠自己的努力奋斗,自学成才,成为对社会有用的人。回顾自己这动荡的、不平凡的一生,她总是感慨良多。大约从十年前起,她就开始动笔将自己的经历写成自传,断断续续地写了有十几万字,我们兄弟姐妹几个看了,为母亲文笔的新鲜生动、感受的细腻真切而大感惊讶,后来由我大妹帮她发到了榕树下网站,2000年,又以《建明自存集》为书名自费印了一百本,由母亲分送她的同事、朋友和熟人。近几年,母亲身体大不如以前了,有几次医院都下了病危通知。但只要稍微好一点,她总要每天写一点回忆性质的文字,她把这当作自己晚年能够有滋有味地享受生活的精神支柱。有时精神不济,就对着录音机讲,由我妹夫整理。就这样,她又积累下了十多万字。后来的这些文字都是些美丽的散文,作为文学作品看比她的自传更为纯粹。母亲似乎又回到了童年的心境,那个小城,那条小街,那条清幽幽的潇江,那些可亲可爱的亲戚和邻居,儿时的玩伴,还有大人们讲的和自己亲历的许多美丽的故事,隽永的故事,悲伤的故事,都如画一般地透过一个小女孩的眼光展现出来,其语言的韵味,风格的清新自然,描绘事物的准确,表现人物的栩栩如生和传神,都令人惊叹。我从来不知道我的母亲有这般写作才能,更惊羡她的记忆如此细腻和真实,有读过的人认为可以作为20世纪30年代中国南方小城镇的风俗画来看,其中保存了极为可贵的历史记忆。从此我发现人的记忆有两种,一种就是平常的记忆,那总免不了抽象和概括(否则人怎么记得了那么多!);另一种是艺术型的记忆,它保留了人生中全部丰富的细节、感受和温情。母亲告诉我,其实她只不过是直抒胸臆,想说什么就说什么,根本没有想到要做文章。年纪越大,那些过去年代特别是童年时代的生动情景就越是清晰地涌现出来,像泉水一样从心里面往外冒。这也许就是真正艺术的秘密吧!一个历尽磨难、饱受心灵创伤的老人,其实从来就没有抛掷过自己的童心,所以能够在童年回忆中找回真正的自我,达到与这个世界的和解,进入到一种超凡脱俗的纯净的境界,这时她随手写下的东西都堪称艺术珍品。的确,我在母亲的原稿上几乎没有发现改动的痕迹,篇篇都是那样信手写下来的。最开始,我也曾试着帮她把那些过于朴素或口语化的句子改一下,但很快发现我的徒劳,失去了原有的神韵。我大妹和妹夫也有同感。于是大家商定在打印时尽量保持原样,除了个别的错字外一律不动。

2003年初,我将母亲的一部分成稿通过E-mail发给了我在武汉的作家朋友胡发云,看他能否推荐一个文学杂志发表。他看后吃惊不小,来电话问是不是我给加工过的,我说我哪里写得出这样的文字,母亲的文章没有人能够加工。他说他一定推荐一个档次高的文学杂志发表。果然,《中国作家》2003年第4期以《永州散记》为题发了母亲的一组散文,近三万字。年底,该组散文在由中国作家协会主办的好百年杯全国散文大奖赛中,从一千五百篇参赛作品中脱颖而出,获得第四名。奖金和奖状寄到报社,母亲的朋友和老同事们都震动了,《长沙晚报》上还登了八十岁老人当作家的报道。在她的榜样带动下,不少与她差不多年龄的离退休的老编辑、老记者都重新拿起了笔,不再是为报纸写、为职业而写,而是为自己写。在我看来,母亲所昭示的不仅仅是一种成功之道,而是一种生活方式,一种对生活的感悟,一种对待世界的超越精神。世事的沉浮,人情的变故,已经使绝大多数人的思维方式变得麻木而模式化,失去了对美丽事物的感悟力。许多人在晚年总结自己这一生的时候,往往都陷入一种斤斤计较的利益方程式中,谁谁划得来,谁谁不值,以自己退休时的级别和位置做准星去和其他的人一一攀比。母亲与这些人不同,她说起那些靠运气或手段身居高位和享受更高待遇的人来没有半点羡慕之情,她自己则主动放弃了凭自己的资历搬到更大更时髦的新房子去的待遇,至今仍然住在她二十多年来住惯了的狭窄的旧房子里。在她心目中,她这一生再没有什么可遗憾的,剩下的时光多么宝贵,应当尽量地享受生活,悉心体会那些在世俗的动荡和人际关系的紧张中来不及体会的东西,被忽略和遗漏了的东西,这才是对自己生命的真正的充实和延长。

我有时想,母亲按照她的天分,如果有适当的机遇的话,本来也许可以更早些走上文学的道路,留下更多的作品。但我又怀疑那样一来,她写下的东西也可能就没有这么纯粹了。人生的素材在一个作家的作品中很少能够被利用两次的,如果心境和火候不到,一段很好的材料也可能就轻飘飘地被浪费掉了。母亲今年已经八十一岁。在她那一辈老人中,能写一手好文章的人可能比后来的几辈人都要多,但除了20世纪三四十年代的文学高峰以外,人们似乎公认他们并没有多少经得起时间检验的作品留下来,特别是50年代以后的作品大都带有那个时代的政治色彩。到了好不容易四人帮倒台后,又经过一段漫长的松绑和调适,能够动笔的人都已进入暮年,他们几十年形成的写作习惯已无法完全改变了。我母亲正因为从来没有自认为自己能写一点什么够发表的东西,更不用说成为一个作家了,所以她的笔反而没有受到正统意识形态的规范和束缚,能够用自己活泼的眼光写自己直接感受到的东西,并能以自己一生所积淀下来的定力,来如此恰如其分地表达那些微妙的感情。这是母亲的幸运。母亲一辈子所受的屈辱和痛苦也许比别人几辈子加起来都多,但她晚年通过自由写作所带来的快乐,已足以补偿她所经历的痛苦。她完全是通过自己的不懈努力在改塑自己的人生,最后成功地做到了将一个悲惨兮兮的人生改变成了一个辉煌的人生。她以自己的行动证明,一个人即使到了暮年,仍然有机会使自己的一生具有另外一层意义,不同于命运强加给生命的意义,而是自己的自由意志活出来的意义。这就是我的母亲,我以她为骄傲。

2004年7月14日识

城墙内的荒野

小孩子们最爱去的地方是城墙脚下,沿着城墙内有一大片高低不平的荒野山地,因为离街市较远,是没有什么人去的地方。那里荒山野草,什么马尾巴草、了了草、马鞭草,还有很多叫不出名字的野草,开着红的、黄的、白的、蓝色的花。还有蝴蝶、雷公蚱蜢、螳螂、嗡嗡、洋咪咪(蜻蜓)。洋咪咪有大红的、金黄的。有一种瓦灰色的大眼睛洋咪咪,眼睛鼓起,上面有一些虎纹斑,叫它是老虎洋咪咪,很凶,抓着它还咬手指头呢。那地方太好玩了。

城楼里住着一个十几岁的小叫花子,是个跛脚。他手里总拿一根两三尺长的竹棍子,看见狗婆蛇(四脚蛇)就一棍子打下去,打死了,就在地上捡些碎柴草,准备烧着吃。他口袋里装着两块打火石,还有一个三寸长的竹筒子,里面有一节纸媒子,他把两块打火石敲一下,纸媒子就有火了。他用棍子把狗婆蛇吊起来,在火上烤熟了,就用手撕来放进嘴里吃,那狗婆蛇油光放亮很是肥实,小叫花子咂巴着嘴,吃得有滋有味的,好像过了小年一样。

荒野里有一棵很高大的苦楝子树。树的旁边住着一家收荒货的老夫妇,他们的房子比土地庙大不了多少,是用土砖砌的,杉树皮盖的顶,木门很矮,大人要低着头才能进去。那房间里有一张小架子木头床,一个挂在壁上的放碗筷的木头架子,一口水缸,门口有一个烧煤的小灶。老女人天天到玻璃公司倒煤渣的地方,去捡回一筐子没有烧透的煤渣来煮饭、烧水、炒菜。

她家里喂着一只小黑狗崽,还喂着鸡婆、鸡公、洋鸭之类。门口种了几十蔸红薯,还有一些红色的高粱。靠房子边种了几行青菜,有南瓜、扁豆、大蒜之类。那菜土里有时有纺织娘在南瓜花上待着,吃南瓜花。小孩子想捉纺织娘,去了她的菜地,那小黑狗就跑出来汪汪大叫。老婆子赶快出来赶狗,并要小孩子不要怕,说这种狗并不咬人的,咬人的狗是不叫的。她还说纺织娘要早上捉,因为早上有露水它飞不动。

她家门口堆着一些老头子收回来的荒货。什么鸡毛、鸭毛、鸡内金、龟板、头发之类。那些东西气味太大,所以他门口有个小茅草棚子,就把担子搁在那里清理,好点的东西捡进屋里去,准备送到收购站或中药铺子里去卖。屋子太小,桌子板凳都是用几块木头和板子自己钉起来的。

老头子每天挑着篓子和一个小簸箕。簸箕里放着一块白色的叮叮糖(米糖),手里拿着钉锤和小錾子。边走边敲打,叮!叮!叮!

有女人喊:要头发吗?

要!赶快放下担子。

女人从房子里那些门窗后的夹缝里,取出一小卷一小卷的乱头发来。平日梳头掉下的头发,女人们都一根根捡起来卷好扎在墙缝里的。老人看看头发,就把它丢在篓子里。再用那双脏手揭开簸箕,用錾子和钉锤敲一块二指大的叮叮糖给女人,女人又有了一块哄孩子的糖了,好高兴。

老两口对人很和气。他们住在这城墙脚下,老婆婆除了和几个来抓洋咪咪、捉蚱蜢子的小孩子讲几句话以外,再也不会有人来串门了。

孩子们有时成群结队地到这里来玩,都是排着队,唱着歌,走着正步。学着粮子(军队)里的人,口里也不知从那里学来两句歌,什么打倒列强!打倒列强!除军阀!除军阀!革命!革命成功!有时爬上山,有时又从山上往下冲锋,学打仗。

要是一个人是不敢去这种地方的,说是有拐子。大人要知道自己的孩子去了那里,回来要挨打的。

确实有拐子,因为经常有人手里拿一面锣在街上边走边敲打,口里念到他家有个伢崽或者女崽,于什么时候不见了,穿什么衣服、裤子,什么鞋子、袜子,什么样的头发,几岁了,有好高,若有人看见请告诉什么街,什么号,姓什么人的家里,要赏多少钱,讲得很仔细。这是常有的事。

永州的马路

永州的马路是抗日的时候才有的。当时也只北门才有。其他的地方还没有。那时听箩行里的大人们讲起,北面马路上有汽车,很是神秘。说它是飞起来走的,一阵风一样。呼的一下就过去了。看都没有看清楚。

我那时好想去看汽车了。晚上做梦都想着汽车。一天和本街玩得好的小女崽,跑去北门外看汽车去了。汽车确实像风一样的一下就飞过去了。但我瞪着眼睛看清楚了,它有四个滚着走的轮子。它是滚起走的。只是滚得飞快。觉得大人也有看错了的。

北门把原来的青石板路废了,加宽了蛮多。那些铺子都退进去了丈把远。北门城楼和城门洞都没有了,那城楼上铲除共匪的大字也一起拆掉了。站在北门的街上,能看到城外好远的地方。城外还起了一座汽车站。当时还停着几辆大汽车在那个站里,车上坐满了粮子,那些粮子听说是新兵,一个个垂头丧气的。我们看了一下赶快往回跑。

在回家的路上,走到十字街口子那里,有一辆东洋车是一个人拉的人力车。也觉得蛮稀奇的,就站下来看一下。那拉车的人喊:五分钱坐一下试个味。米贵赶快坐上去,那拉车的拉着她走了二三十步就停下了。米贵笑得要在地上打滚了,说好玩死了。其实只坐一下,有什么好玩的。就是她身上有钱,试了一下味。我和崽崽毛都没有想坐,就走回来了。

回来后讲把大人们听,说看到了汽车,还看到了北门的大马路,好宽的哟,汽车真是滚得快,我没有讲飞起走,那是别人乱讲三千。

永州的水路

当年进出永州只有潇江一条水路,没有公路(公路是抗日以后才通的)。从大西门坐船往下走,第一站是石马旦,下去就是曲河,再下去就是冷水滩了,人们称这条水路为石马曲河吃冷水。到了冷水滩才有公路连外边。

这条水路风景优美。出了潇湘滩,就是浮洲、回笼塔。人坐船上,光起眼睛往外看,两边的青山绿水,心里特别舒畅。还没有回过味来,又到了曲河,岸边一座神奇的紫红色大山。一生也走过不少山川,那种颜色的山我后来从未见过,有二里路长吧?

曲河有条小街,只有两间铺子。卖洋油、盐、松香、蜡烛的。有一个大公馆,是一家姓梁的公馆,好大的门楼。听说梁家曾靠曲河这大红山的保佑,做过县官或是府官。那山是一弓一弓的,跟老虎狮子弓起的背一样。那么弓起很神秘。

那山是梁家的地盘,说是托了那山的龙气梁家才发的家,做的官。但到我懂事的时候,梁家不但没了官气,连人气都没有了。只留着那座大公馆和它的正堂屋。正堂屋里尽是些灵主牌子。男人都死光了,从太婆起到孙子媳妇,全是寡妇。

这条潇江

潇江看起来很漂亮,溜清的水,粼粼的波,那么讨人喜爱。但它也有激流险滩,也会翻船。

我小的时候,看见翻过两次船,而且都是大船。一次是盐船,一次是油船。它们都是翻在潇湘滩之下,石马旦那里。

因为这地方河岸窄,水流急,水底的岩石又作怪,好多旋涡。撑船的老手,船到了这里心都提到嗓子眼上来了。那掌舵的人,手紧紧地把着舵,眼睛死盯着前方,生怕出岔子。上水时,拉纤的在岸边走,顶着烈日,打着赤脚,踏着那些像尖刀一样的石头路,汗如雨淋,他们不顾一切地向着潇湘门的目标,拉呀,拉呀。

只要听说翻了船,永州街上的人都赶过去了,看看能捡到点什么。

有一次是翻了一只大盐船。有些人想去捞盐,但看着是盐,捞上来就变成了水。盐在水里是不好捞上来的。

还有一次是翻了一只大油船。那些茶油漂满了潇江,香气扑鼻。很多人提着桶子,手里提一大把松树枝,到河里用松毛须须放肆去捞。那松毛须须上沾满了茶油,提上来往桶里沥,沥干又去捞,直到桶装满了,家里人又提来桶子换。有些人家捞了好几桶茶油的。船翻了,货主老板破产,船老板也倒霉,倒是小百姓捞了点油水。

永州的八庙及其他

柳子庙

从大西门过浮桥就到了河西,河西只有一条街,当时尽是些大铺子,什么米行、油行、盐行,反正是大铺子多、行会多。街中心有个柳子庙(柳宗元),柳子庙对门是家大米粉馆。每天有很多人挤在那里吃米粉。

那米粉店里有一个女崽,嫁到我对门四老爷家做孙媳妇。伢崽在永州的绥靖公署当文书,薪水不高。那女崽天天回河西米粉店娘家去吃好的,吃了还要拿东西回来。四爷的孙子仗着他是一个有名分的家庭出身,他自己又是一个干公事的人,那米粉店似乎高攀了他了。他经常去店子里接他老婆回来,总是大包小包地往回拿,似乎不拿白不拿。

河西街走到头就没有铺子了,只有一个特大的亭子。亭子里是专门买卖糙米的地方,很多乡下人挑着篓子在这里卖糙米。

我父亲每天吃了早饭就过河到那里去买糙米。买回来后主要是卖把熬糖、酿酒的铺子里的,他们是专买我们家的糙米的。

至于柳子庙,当时是没有什么人去的。因为它似乎是个穷庙,冷冷清清的。一年到头总也不唱戏,当然没有什么人去了。直到解放后才知道里面供着柳宗元。

黄溪庙

黄溪庙在南门内,它建在一座高山上。我小的时候每年的大年初一,就要跟着父母到黄溪庙里去烧香拜佛。我们是从庙的侧边上去的,上到山顶就到了庙里了。进得那庙,一片漆黑,什么也看不清。要等一刻就发现自己站在四大金刚的身边了。那些金刚菩萨好吓人:龇牙露齿,凶神恶煞,武高武大,红脸的、花脸的、白脸的。吓煞人了,赶快退出来。

母亲到了庙里,把那带去的蜡烛点上,香也点上插在黄溪菩萨的殿上。供着黄溪菩萨的殿上,挂着红布帘子。帘子是揭开一边的,看见那里面金光闪闪的。其实那就是黄溪菩萨贴了金的脸,露出一边让人看见,又看不见全部相貌。

母亲烧完钱纸,跪拜完了后就拿了一个红包,去找庙里的老和尚求个签。那老和尚端着一个签筒出来,跪在菩萨面前念念有词,并把那个签筒哐啷哐啷地摇,摇到那签有一支掉在地上的就捡了起来。再进里面房里对号找到那个解签的书。如果是个上上签,书上就说如何鸿运当头的话。那就高兴得不行,想着今年会发财的吧?如果是下下签,书上就讲少出远门,要躲灾躲难的话。那一年就是提心吊胆。若要碰到一件不顺心的事,那就更相信是菩萨显灵了,菩萨先告诉了的,处处要小心。

回来的时候是从庙的正门出来,一路下坡,一直下到底。那底下是一个戏台子,看戏的人都站在山坡上看,好像是个天然的看台,随你站在哪里,都看得真真切切。尤其是我们小孩子,不用担心人矮看不到了。

火神庙与唐公庙

火神庙与唐公庙建在城中心,两庙紧邻隔壁。庙门口是一块很大的坪地,是用青石板砖铺成的,两庙就在那里共建了一个戏台子。那个戏台唱戏不多,因为它在市中心,来往的人很多,看戏也是不太方便的。

但在抗日的时候,这个戏台演戏最多了,那些北方来的演剧队,还有桂林等地方来的宣传队,经常在这里演戏。老百姓管那些戏都叫文明戏。有话剧、歌剧。

戏目有《雷雨》《放下你的鞭子》,还有张老三李大妈之类的。永州城里的老百姓,顶着火一样的日头,站在那里看演出,看了一上午,脑壳都晒坼,还是没看懂,讲不出所以然来。因为他们不懂普通话。真是冤枉,白白耽误了一上午。

只有那抗战的歌曲,鼓舞人心。大刀向鬼子们的头上砍去,不但大人们听懂了,孩子们差不多都会唱了:大刀向鬼子们的头上砍去!张老三也是比较容易懂的,看表演都知道大意,也有孩子们学着唱:张老三,我问你,你的家乡在哪里?另一个孩子唱:我的家,在山西,过河还有三百里!

关帝庙

关帝庙在高山寺的左边,也是很高的山。那里除了有人相信关老爷显灵而到那里去许愿以外,一般人很少去。我是一回都没有去过,因为那里不唱戏,山又很高,上去要爬一气饱的。我只爱看戏,庙里的菩萨是不爱看的。

潇湘庙

潇湘庙就在潇湘门街上。春节过后总要唱个把月的大戏(汉剧)。唱戏之前,有很多人家把家里的烂桌子、凳子,先搬到戏台的两边去占位子。到开锣唱戏的时候,那些奶奶们小姐们,就占着戏台两边既看得见又听得着的好位子。坐在那里,观音菩萨一样一个个的。

潇湘庙有很多公款,每年除了唱戏,还搞盂兰节(七月半鬼节)。天旱时还搞什么目连戏。反正很多名堂。那些为头的随搞什么活动,有事没事总看见他们要吃几桌,横竖是公款。

黑神庙

黑神庙在潇湘门外一二里路的样子。那里是一片荒野的义山,乱坟岗子区。它靠着潇江河边上,那庙里一年四季总是停着一些装着死人的棺材。因为死人的官司没有结案,就不能入土埋了。庙里面显得阴森森的,也没有人去那里烧香拜佛。只有一个姓周的郴州老倌子在那里守庙。

黑神菩萨好像专管一些人世间的冤枉事。经常看见有人背着黑神菩萨(黑神菩萨是木头雕的,只有一只大猴子那么大小),抹了满脸的黑锅末烟子,把头发往上倒梳着,穿一件蓝衫子,脚上穿一双水草鞋,手里拿一根带竹叶子的长竹竿,竹子上缠着一些头发丝丝,在街上游行。嘴里边走边喊:黑神菩萨呀!你老显灵呀!我受了冤枉呀!拿了他去吧!

本街上的人看见背着黑神菩萨喊冤的来了,赶快把自己的孩子拖进屋里来,不然他们去闯了煞气,那可不得了。

黑神菩萨似乎是箩行里的什么祖师爷,每年十月,箩行把平常抽的每个人的头钱,都要拿出来大搞一场庆祝活动。原本很冷清阴森森的黑神庙,一下子热闹了起来。

箩头到殿堂上去烧纸、装香、磕头。箩行其他的人在庙内杀鸡、杀鸭、剖鱼。有专门请的厨子,也有箩行里平时会做菜的人,都来了。酒是一大坛一大坛地抬着来的,菜是一担担挑着来的,鸡鸭用笼子装着来的,还从肉铺里买来了半头猪的肉。黑神庙的殿上,只听见叮叮咚咚的剁肉声音。那是做珍珠丸子的肉,几块砧板,好几把刀,都在加紧剁。厨子会做东安鸡、血鸭炒子姜,还有永州人最爱吃的荷叶蒸肉。

十大碗,摆满一大桌。桌子是借的,还不够用,有些就摆在黑神菩萨的殿上,那里地平些,大家都蹲着,有的坐地上,有的垫一块砖头,挑箩行的人不讲究这些,一年才有这一回,眼睛瞪得大大的,只管看着碗里的菜,那么多,那么好,那么香气扑鼻。一人一个大碗,又喝酒,又当吃菜的碗,等一下又是当饭碗装饭吃的,多么简单。

酒是每桌一壶,喝完了再去酒坛子里装。这可是大开了酒戒了。会喝酒的一碗碗地往肚子里倒,根本不是喝。那些平日不喝酒的,看着别人这样喝,想着自己不是吃亏了吗?也要霸蛮喝两碗。

这一天黑神庙里挤满了箩行里的人,闹哄哄的。老朋友互相敬酒,有的划拳,有的在桌上不声不响一碗接一碗地喝酒。大块的荷叶蒸肉,放到嘴里不晓得嚼,就吞下去了。十大碗菜,吃完了又添,吃完了又添,吃到后来,大概都不知道是什么滋味了吧。

一直喝到下午了,人都醉得东倒西歪的。几坛子酒喝得差不多了。每个坛子还剩下一点点底子。菜也吃光了,只是那一大甑白米饭,还剩下小半,因为很多人醉了,就不晓得去装饭吃,只晓得往嘴里倒酒。这时各家都来了家属,有的被搀扶着回去,有的抬着回去。个个都醉得不省人事了。回到家里起码也得睡一天才得清醒。这就是箩行里的作风。

永州后来有了汽车站,那车站里的货物行李的装卸,及一切人力的搬运活也是归箩行管的。在车站里的起价比在船上的要高许多,所以箩行规定,大家轮流去车站干,有钱大家赚。只要事情一公平,大家也就没有意见了。

|

|