新書推薦:

《

宋朝三百年

》

售價:NT$

790.0

《

礼制考古经典选读

》

售價:NT$

1340.0

《

MATLAB实用教程(第六版)

》

售價:NT$

695.0

《

中国思想的再发现(壹卷:近观系列,沟口雄三教授以其精湛的学术洞察力,旨在呈现一个全面而立体的中国思想图景)

》

售價:NT$

325.0

《

骨科康复学(第2版)

》

售價:NT$

1140.0

《

笔记启蒙 : 英国皇家学会与科学革命

》

售價:NT$

390.0

《

汉语副词研究论集(第六辑)

》

售價:NT$

490.0

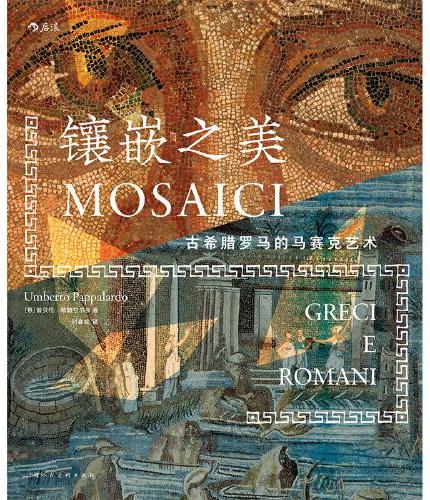

《

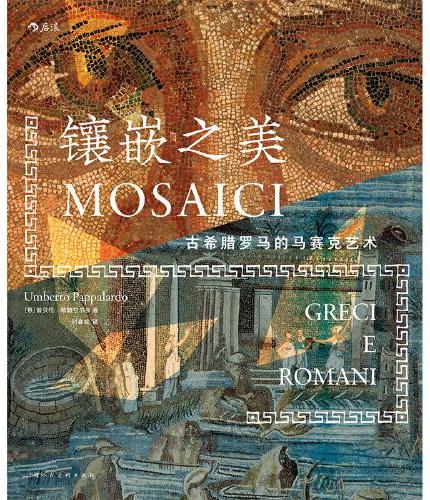

镶嵌之美:古希腊罗马的马赛克艺术

》

售價:NT$

1390.0

|

| 編輯推薦: |

*连续四届中国zui美的书获得者精心设计

*中国首位卡夫卡文学奖获得者阎连科作品,诠释人存于世的价值与尊严

|

| 內容簡介: |

小说的主人公大鹏是一名忠厚老实的农民军人。当他遇到核裂剂泄漏时,他因内心的农民意识而选择了退缩,并因此受到军队处罚,被开除了军籍。回到家乡后,大鹏发现家乡早已没有了他的立身之所没有土地,没有工作,甚至人人都看不起他。为此,他想方设法重回军队,然而那里也早已不属于他了

作品描写的是军营和军旅的生活,体现了作家对农民军人这一群体的关注与剖析,揭示其双重性格的裂变及双重身份的尴尬,诠释人存于世的价值与尊严。

|

| 關於作者: |

|

阎连科,一九五八年生于河南嵩县。现为中国人民大学文学院教授、驻校作家。著有长篇小说《情感狱》《最后一名女知青》《生死晶黄》《风雅颂》《炸裂志》等,中短篇小说《年月日》《黄金洞》《耙耧天歌》《朝着东南走》等,散文随笔集多部,《阎连科文集》十二卷。曾获得卡夫卡文学奖、香港世界华文长篇小说奖红楼梦奖、马来西亚花踪世界华文文学奖、日本twitter文学奖及鲁迅文学奖、老舍文学奖等二十余种国内外文学奖项,两度获国际布克奖提名。其作品被译为日、韩、越、法、英、德、意大利、荷兰、挪威、以色列、西班牙、塞尔维亚等二十种语言,在二十多个国家和地区出版。

|

| 內容試閱:

|

生死晶黄

我应该讲一个故事了。

我很早就想讲这个故事了。

故事原本细小,如一个微长的果核,在我内心的一个角落,置放在最偏僻的荒野,被冷落得月深年久,就要枯腐的时候,毛茸茸的霉白冷不丁泛起绿来,它的季风日渐转暖起来,风中冬眠的树木,像伸过懒腰的孩子,挺拔起来,鼓胀起来。一切都像一条干涸的河流,忽然又有了涓涓细水。这一枚几近枯腐的核儿,在风中、水中及时地胀裂开来了。紫色的土地上,还未褪尽冬末的寒意,早上你走在营区的路边,不留神踢翻了一粒被士兵遗落的弹壳,还能看见挨在地上的一面的白霜,宛若粗心的炊事兵撒下的面粉。可是故事,却在这个季节发出了细微红润的响声,如日光打在冬末枝头的声音。终于,温暖和湿润使它胀裂,发出噼噼啪啪的炸音,在我童稚的眼睛里,汪洋下一片动人的汁水,眼泪和微笑,都在故事中叮当作响;懦夫和英雄,也都在战争的睡眠中睁开眼睛,站了起来。故事的嫩芽,从核儿胀裂的口中探出脑袋,茁壮得像石缝间的野草,如果我不讲,就有了满山遍野荒废下去的情势。我想,鸟孩,你不能不讲这个故事了。

无论如何,我该讲这个故事了。

第一章

1

二月的南方,冬天似乎还没有真正到来,就已匆匆地退去,如还没有拉开弓,箭就已离弦而去,让人好不怅惘。我从三号洞库出来,站在阵地的洞口,望着绝壁上的荆树,希望能看见如我家乡在这个季节挂在檐上晶亮如玉的冰凌条,可我看见的却是小白花和碎野菊的烂漫。昨天那儿还是光秃秃的,青石壁面,杂枝落叶,今天那儿竟有了花叶。我怔怔地立在崖下,嗅到了一股半粉半白的气息,夹裹着绝崖的寒凉和早春的暖意,从崖头跌跌撞撞下来,砸在我的鼻子上。我感到鼻子上发麻发酸,鼻孔里呛噎。我被春天的突然到来,弄得措手不及。平静的日子里,仿佛发生了一件重要的事情。春天悄然来了。就是说,我在三号禁区执勤已经过了一个冬天。就是说,班长休假这一个月,我鸟孩独自熬在山上,硬是把冬天送走了,把春天迎来了。我到崖下采了一把野花,红的、白的、黄的、紫的,有的已经盛开,有的还挂着花蕾。我拿着这把花,跑步到哨所给连长打了一个电话。

我说:连长,有花开了,连队那儿怎样?

连长说:你是几号,有情况没有?

我说:三号,鸟孩。我这儿已经到了春天。

连长说:安全呢?

我说:红花白花,阵地对面崖上都是。

连长说:你今年十几?

我说:十八。

连长说:你学过销毁核裂剂吗?

我说:集训了三个月。

连长说:你等着,我现在就去你那儿。

从连队到三号禁区有三个小时路程,连长坐着连队的飞虎牌机动车,一个小时就到了。太阳在三号禁区的上空,呈明亮的一条,如新修的一条玻璃公路在我的头顶悬置。我站在哨楼的顶上,望着太阳,用班长喝过的白酒瓶子,灌上泉水,插了那束野花,开始打扫卫生。为了迎接连长的到来,我把三号阵地洞口的伪装网上的尘土抖掉了,把从森林吹来的枯叶扫到了溪水里,让它们坐着清凌凌的水面,听着叮当的音乐,往沟外游出去。还有我喂的松鼠,我把它提出来,将笼子挂在日光下的一棵松树上。那松鼠被日光一照,望着松树枝头垂挂的松壳儿,老鼠般的一对小眼,睁成黑豆粒儿样的两点,便疯狂地跑起来,那松鼠笼就在铁丝的架子上,车轮一样转起来。还干些什么呢?连长是连队的最高首长,难得来三号禁区一趟,我得让他赏心悦目,让他感到我鸟孩的不凡、鸟孩的顶天立地。我扛上哨所唯一的一支冲锋枪,从我扫得光洁如我洗过的脸的石面地上走过去,检查了通往三号阵地的水道、气道、电缆和电话线路,最后,开启了五公斤半的大锁,取下了用铁链制成的门环,在极重的钢筋混凝土阵地一号门的门轴上加足了润滑油,缓缓无声地把一号大门又一次推开了。

阵地洞中的潮湿的暖气白浓浓地扑面而来,在泻进来的阳光中,如冬天的山岚白雾,在洞口交汇流淌。我从白雾中穿过去,一股庄严的神圣,像孩子做了大人的事情一样,在我的身上汩汩潺潺,水一样淙淙流动。没人知道这时鸟孩的心情,没人知道鸟孩血液流动的节拍。莽莽野野的森林,二十五年前这儿的百姓被来自北京的一道命令赶走了,他们丢掉房屋、土地、树木和朝夕相处的野兽,到一百几十里外的土地上落户去了。二十五年后,这儿只留下一个地下宫殿一般的山洞,留下一个被树木掩盖的哨所,留下了我、班长和这洞里的一切。辉煌已经过去,战争在这儿开始睡眠。穿过第三道石门之后,鸟孩看见了他每周最少检查一次的地下的钢铁森林,吊架、桥梁、立柱、横挡,还有通风的管道、除潮的风道、电缆线的壁道、钢管和竖起的铁轨,横竖交错,锈迹斑斑,仿佛落尽叶子的一片茂密的森林,出现黑紫红紫的颜色。钢筋水泥凝成的洞壁,光滑而又明亮,在灯光中闪着阴凉的光泽,洞壁上涂了防腐防渗的绿漆,随着岁月的侵袭,转为邮政绿色,常年的封闭和严禁他人出入,洞气在墙壁上结成的水珠,是一种蓝的颜色,像树叶虫的血液。空气沉重,如流不动的雾,在洞内一潭死水一样搁着。就是在这样的环境里,在散发着浓烈的黑色冰寒的钢铁气味里,在铁木钢林的中间,横卧了一列火车般的弹体,永无休止地被巨大的军帐笼罩着,永无休止地在战争的间隙冬眠。关于这一枚导弹,鸟孩所知甚微,他的任务就是阵管,洞气的排除,洞温的掌握,洞内的除湿,洞内风道的修缮和通讯电缆设备的管理。除此之外,同班长一道,轮流在洞口游动,以防有他人无故闯入禁区。一旦发现,一是禁闭,二是报告上级,三是蒙上闯入者的眼睛,押送交付上级,至于对闯入者如何处理,阵地的武装管理人员,再也无权过问。鸟孩已到三号禁区一年有余,想我已经是三号禁区的一名老兵,每天都渴望有人闯进禁区,被我蒙上眼睛,押送连部或者营部,接下来我不是立功就是获奖,可是,我的渴望总像雨天水中的白色泡泡,一个一个泛起,又一个一个破灭。我说,班长,怎么没有一个百姓闯进禁区?有八年军龄的志愿兵班长望着我,就像望着他老婆为他刚生的孩子,陌生而又熟悉。他说,能有人进来吗?这方圆一百多里没有一家百姓,方圆一百多里都是导弹部队。

班长的老婆生了一个女儿,电报上说:女,六点五斤。班长就请假回家去了。按阵地管理规定,三号禁区最少不得少于二人执勤,可是连队正在进行专业集训,加上导弹发射专业知识对阵管部队的延伸,要求阵管部队每个士兵最少要懂得一门导弹发射专业,连长就说:鸟孩,实在是抽不出人到三号禁区了。

我说:那我就一个人吧。

连长说:我十五岁也单独执过勤。

我说:借我一个收音机听听就行。

连长说:怕狼吗?

我说:有枪。

连长说:还有野猪。

我说:连长,发给我一梭子弹好吗?

连长派人送来了五棵大白菜、一捆葱、一桶油、一袋面粉、一个半导体收音机、五发子弹,老班长就回安徽看他的老婆和女儿了。没有班长,我照样送走了这个冬天,我感到鸟孩十八岁的这个年龄,在忽然之间成倍地增大起来。从洞内的森林穿过去,把水湿度表、洞温度计、风度轮表和洞气浓度表检查一遍,鸟孩站到弹体后面远处的一片竖起的钢林下边,望着直立在钢林架上的巨型弹头,过去摸了摸弹头的涂漆,一股麻辣阴冷的感觉像洞口的寒风一样从他的指缝渗进他的体内,顿时身上脉管的血液都似乎冷却了下来,仿佛他的体内流动的不再是热热烈烈的红血,而成了冬日的冰水。身上哆嗦一下,鸟孩说:这就是能毁掉一个世界上最大的城市和一个偏小国家的核弹头?

我说:鸟孩你好厉害。

鸟孩说:十年前会让我一个人守这儿吗?

我说:你看那弹头上的字。

从弹头军帐罩的缝里,我看见了几个字母:NTJE。在白色英文字母的下面,有一个透亮的玻璃管道,连接着一个玻璃容器,容器中有半瓶黄色的透明液体。我知道那是渗漏的NTJE核裂剂,知道正是这半瓶核裂剂的渗漏,使这枚在几年前要实验发射的导弹,终于在点火发射的一瞬间,成了一枚废弹,在这儿搁浅下来。在这几年中间,这原本先进的核弹,被时间推向了淘汰的行列,随之,我们也从一个连阵管的兵力,逐步减为最少不得少于二人,也就终于到了我鸟孩独自镇守的境地。我同情这枚导弹,这枚原本可以让世界各国军队为之惊骇的导弹,因为这半瓶黄色液体的渗漏,它被抛弃了,被封闭了,永远也不会再有那一瞬间的满天火光,不再有让世人震惊的威力和生命,如一列即将从三号禁区开出的巨型火车,司炉已经把炉火烧旺,前边的绿灯也已闪烁,只等着一声铃响,它就可冲出山洞,飞向太空,可偏偏在就要响铃之时,某一部件的损坏,使这列火车永远停在了山洞,永远地与世隔绝了。NTJE,仅仅半瓶,毁灭了一枚导弹发射的命运。

我盯着那半瓶NTJE核裂剂。

连长说:你学过销毁核裂剂吗?

我说:集训过三个月。

从洞外传来了连队的飞虎牌机动车的轰鸣,我把耳朵贴在洞壁上,听到从洞口传来的嘣嘣嘣的响声,带着柴油的浓烟,一团团黑色的烟球一样,射进洞里,射入洞壁,又射进我的耳朵。

不用说,连长来了。

从核裂剂上收回目光,我车转身子,穿越洞内的钢铁林地,踢撞着林地散发的冰寒的钢铁气息,向洞外抱拳跑去,像迎接一个兵种的司令一样迎接阵管一连最高首长去了。

收起全部

|

|