新書推薦:

《

宋朝三百年

》

售價:NT$

790.0

《

礼制考古经典选读

》

售價:NT$

1340.0

《

MATLAB实用教程(第六版)

》

售價:NT$

695.0

《

中国思想的再发现(壹卷:近观系列,沟口雄三教授以其精湛的学术洞察力,旨在呈现一个全面而立体的中国思想图景)

》

售價:NT$

325.0

《

骨科康复学(第2版)

》

售價:NT$

1140.0

《

笔记启蒙 : 英国皇家学会与科学革命

》

售價:NT$

390.0

《

汉语副词研究论集(第六辑)

》

售價:NT$

490.0

《

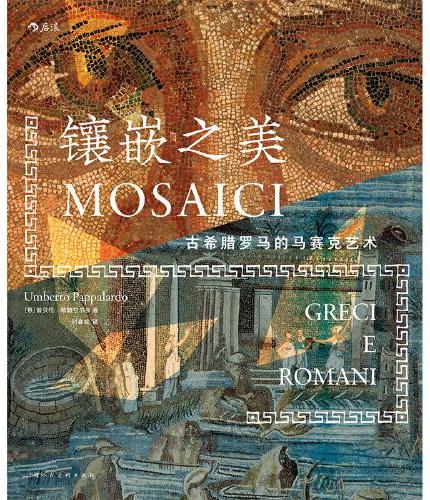

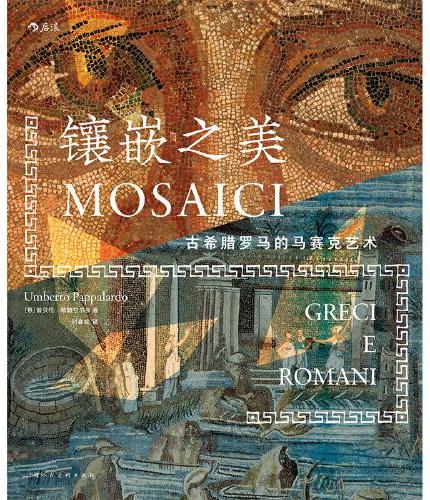

镶嵌之美:古希腊罗马的马赛克艺术

》

售價:NT$

1390.0

|

| 編輯推薦: |

|

本书是著名作家、四次茅盾文学奖入围者、鲁迅文学奖获得者红柯25篇西部小说合集,体现了红柯作为汉人,在天山十年而成的标志性特色:中原文化与马背文化融通,大气诡谲,如诗如歌,通灵叙事独树一帜,让人一眼就能识别却无法准确,以此抒写着绝域精魂剽悍之美和诗性生命之蓬勃,体现出其天人合一的思想。

|

| 內容簡介: |

|

本书是红柯近年来独具特色中短篇小说的合集,收录了其西部神奇想象的《狼嗥》《金色的阿尔泰》等25篇小说,体现了红柯作为汉人用心描写边地神话和风物,抒写绝欲精魂和诗性生命的特色:大气诡谲,剽悍深情,震撼人心。随书附录李敬泽、曹文轩、陈思和等的解读、评论,深入探寻红柯通灵小说的奇幻情境。

|

| 關於作者: |

|

红柯,本名杨宏科,1962年生于陕西关中。曾漫游天山十年。作品曾获冯牧文学奖、鲁迅文学奖、庄重文文学奖、中国小说学会奖长篇小说奖等。其中长篇小说《西去的骑手》《乌尔禾》《生命树》《喀拉布风暴》分别入围第六、七、八、九届茅盾文学奖。现执教于陕西师范大学。

|

| 目錄:

|

杂种

额尔齐斯河波浪

大漠人家

可可托海

玫瑰绿洲

过年

大飞机

跟月亮结婚

红蚂蚁

过冬

树桩

树泪

靴子

狼嗥

太阳发芽

雪鸟

帐篷

瞌睡

麦子

野啤酒花

四棵树

高耸入云的地方

披着羊皮的狼

刺玫

金色的阿尔泰

评论集锦

飞翔的红柯/李敬泽

飞奔的黑马/崔道怡

首届中国小说学会奖得主创作点评:对三位小说

家的评点之关于红柯/曹文轩

《逼近世纪末小说选卷五1997》序言/陈思和

简评《鹰影》/李振声

神话与城市/南帆

主体:一个假定/耿占春

读小说/张新颖

评《西去的骑手》/徐怀中

童话里的后现代与现代/陈晓明

直达生命的主体/李星

瞬间的辉煌/白草

红柯小说:西部精神的浪漫诗化/陈柏中

新神话写作的四种叙述结构

论红柯的天山系列长篇小说/李遇春

作为通灵者的叙事

红柯小说论/廖高会

逐日、还乡与招魂/张春燕

关于羊的边缘书写/成湘丽

|

| 內容試閱:

|

狼 嗥

自天而降,直透旷野深处,枯黄的秋草齐茬茬直起身。狼奔突跳跃,就像地底下涌出的火山岩浆,那么剽悍那么耀眼。野草和杂树还保留着秋天最后的绿色,它们散淡在空气里,仿佛火山岩浆散出的紫烟。狼跃上灰色岩石,岩石还保持着岩浆的激情,狼细而有力的腿铆在岩石上。岩石和狼压得大地喘不过气来,大地深处有一种女人似的呻吟。

你听到了什么?

好像女人的声音。

你这人真怪,明明是你趴在我身上,你却要说成别人。

这回是女人趴在他身上,捧着他的脑袋,吻一下又吻一下,像吃一个大西瓜。男人也许是累了,懒洋洋提不起神。女人跳下床,从茶几上取来香烟,是阿诗玛。女人划火柴给他点烟。

他们刚认识时,女人就这么给他点烟,那回抽的是红雪莲。女人这个举动一直吸引着他。一个把自己与香烟融为一体的女人,男人是无法抗拒的。

男人眯上眼睛,吸烟的架势像做深呼吸,烟卷上的火跟水浪淹没旱地一样,发出吱吱声。他很能节制自己。火很旺很亮却没有起焰,火低着头往烟丝里钻,尽量地融入烟团。芳香的烟团在腹中盘旋,就像鹰在草原上空盘旋一样,男人显得很辽阔很壮观,四仰八叉躺在床上,下巴翘得很高,遮住了整个面孔。下巴上长着黑茬茬的胡子,那颗烟就立在胡子中间,一亮一暗,不断有青烟从鼻孔喷出,悬浮在胡子上方就像森林里的雾霭。

那是一颗好烟,男人抽完后嘴巴很干。他很想喝点东西,手却把女人搂过来放在那张干涩的阔嘴上,像牧人把羊赶到青草地。女人又红又湿的嘴唇很小心地在男人长满黑须的嘴巴上碰一下,一直落入男人的舌根,落到男人喉结滚动的地方,发出凶猛的呜呜声,像被人捏死了一样。女人蹬腿,拼命地蹬,蹬得又高又长又猛。

女人张大嘴巴,分不清是呼吸还是呼喊。

那只远方的狼竖起坚硬的耳朵,耳朵很小,噌愣一下像鸟儿起飞,一下子越过了阿尔泰山阿拉套山塔尔巴哈台山成吉思汗山。

狼耳所寻找的声音就在那些群山草原戈壁所环绕的绿洲上。此时此刻,无数坚挺的男人正进入女人柔软温馨的身体,生命正处于原始太初的混沌状态,狼耳只能捕捉到电线的嗡嗡声。

荒原通往绿洲的路上,电线杆就像一把乐器,就像热瓦甫就像冬不拉,一群麻雀落在电线上。麻雀把电线当成树枝,把电流当成大地的神韵,它们尽情蹦跳,终于触上电流,迸出火花,发出尖叫,然后碎裂,变成细微的残骸坠落地面。

狼被迷住了,鸟儿本身就是音乐。

狼对着岩石下边的旷野发出悠长而迅猛的嗥叫,就像从胸中吐出一柄长剑,刺在旷野的腹部,群山、荒漠、草原这些大地的肢体开始抽搐发抖。

这回男人听清楚了。他穿好衣服,站在镜子前边刮胡子,连鬓角都刮掉了。女人说:这样子不好看,像个娃娃脸。男人出神地看这张收割过猛的脸。他背对着窗户,窗外很亮,空气中有一种金黄的东西,很耀眼,远处是成吉思汗山。

女人说的不是这座山,这座因伟人而著名的山其实都是些灰蓝岩石和砾石坑,没有一根草。女人要说的地方在成吉思汗山北边,就是那个叫作阿尔泰的地方,那里既是群山也是高原和草原。

女人喋喋不休,男人一声不吭。男人的背又宽又厚,对着窗户,在窗外辽阔的荒原边缘,黄色尘埃的岩石上同样有一个结实的家伙,尾巴直挺挺杵在那里,像要把岩石捣裂。原来男人在用他的背看窗外,让男人用背去看的东西不多,男人想不起来他这一辈子用厚实的背看过谁,他想不起来,他知道这是第一回,仿佛刚刚生下来,面对这个陌生的世界一样。他活了三十多年,相当熟悉这个世界了,可他的背看到了一个新世界,看得那么准、那么透,他忍不住说了出来:他是来找你的。

谁找我,你说是谁?

他,还有谁?

男人很大度很尊重自己的对手,毫不含糊给狼一个人的称呼。

男人说:你们认识,他这么急来找你,你会不知道?

女人离过几次婚,那些前夫们有难言的苦衷。女人碰到这个男人,是她最后一个男人了。女人说:你不要胡思乱想,胡达只给女人一个男人,我没理由也没必要离开你。女人偎在他身上,使劲儿地拥抱他,女人的胳膊和手正好箍在男人的背上,好像要扣住男人背上的眼睛。

我跟男人结婚才跟他们睡觉,跟不结婚的男人睡觉我不会,你是不是嫌我离过婚?

你真的对我很满意?

你是我碰到的最棒的男人。

你不会是巴结我吧。

真的,你很棒。

女人的手那么快那么有劲儿,从男人的腰抓摸到胸上背上肩上胳膊上,最后滑落到圆浑浑的下巴上,女人小声说:这么漂亮的下巴,跟岩石一样。女人的手指抓挠那块结实的下巴,白晃晃的手指跟白晃晃的羊一样,羊就是这样吃石缝里的草,洼地里长满蒿草它们不吃,它们就喜欢吃高地岩石上的草,那些草又短又硬,跟澄金子一样。

男人说:你不用找了,我什么都知道了。

我不明白你的意思。女人说:你有话就直说,你干吗这样子?

我也不明白我怎么会成这样子。

男人开始找一样东西,女人帮他找,他不让,他要自己找。肯定是一样男人的东西。翻了所有的柜子,连楼上都翻了,男人累得贼死,倒沙发上发愣。他不死心,非要找到那个东西不可。女人说:我帮你找吧。男人望女人一眼,没吭声。女人到底是女人,她掀起床垫,使劲儿拉沙发床的床板,那下边是两个大箱子。男人跟女人一起用劲儿,轰一下就揭开了,那支猎枪就躺在里边,像躲在洞里的一只野兽,身上乌油油闪亮。男人一点也没想到女人会冲在他前边抓住那支枪。女人到底是女人,她不抓枪托抓住了枪筒,枪筒黑沉沉地在她白嫩的手里滑来滑去,像深海里的潜水艇,老练沉稳,威风凛凛,纵深挺进。男人不知怎么,一下子联想到他们同床的动作。无论如何他也比不上那支枪,那支压满子弹的猎枪,什么样的男人也比不上。上边的钢是优质钢,弹壳里是优质火药,连枪托也是枣木的。他太了解这支枪了,他曾用它揭掉一只哈熊的脑袋。女人就拿着这样一支枪,让枪口对准自己,跟孩子一样好奇地看黑洞洞的枪口。男人已经意识到某种危险,男人还没喊出声,枪先声夺人大吼一声,火爆的铅弹射进墙壁,那堵墙好像倒塌了一样。女人的面孔一点一点从硝烟里显露出来,惊恐而兴奋,像做了一场惊险游戏:没想到里边有子弹,把我吓坏了。男人告诉她这是猎人的习惯,猎手总是把最后一粒子弹留在枪膛里,下一次打猎再射出去。

女人说:我明白了,猎人永远不会射出最后那颗子弹。

男人说:子弹是一种象征,只要子弹在就意味着猎手还在。

没子弹的枪真可怜。

没子弹的枪还不如烧火棍。

你还有子弹吗?

我当然有,蠢货。我怎么能没子弹呢?

亲爱的,我又惹你生气了,我不是故意的。我不知道该怎么说,你不要生我的气。

男人嘴上不说了,可他的手还在生气,脊背和肩膀在生气。他不用翻箱倒柜,拉开抽屉,全是亮晶晶的子弹。他抓一把,捧到女人跟前:我有子弹,我有好多子弹。女人说:你不要这样子,你把我吓坏了,没子弹咱可以去买。男人砸一下脑袋:我是怎么了,其实没什么,我怎么这样了?男人慢慢冷静下来,帮着女人捡地板上的子弹。女人很喜欢那些子弹,它们全是黄铜铸的,不是铁皮的那种。男人说:我饿了。女人问他吃什么,揪片子还是拌面?随便,吃什么都行。男人收拾他那支枪,女人在厨房里说:别乱动,里边有子弹。男人一点也没有发现她装子弹,子弹就上了膛,还有那说话的口气,好像枪是她的。男人又生气了,他以前不是这样,他这辈子也不是这样,可以说全新疆的男人也找不出他今天这种臭脾气的,他有点怀疑他不是新疆人,他对自己的臭脾气感到厌恶。女人喊他吃饭,他差点扇自己耳光。他却笑了,女人问他笑什么。他说:我刚才生你的气,最后生我自己的气。女人打他一下:这才像个男人。

男人吃饱喝足,抽烟,听女人刷洗碗筷,女人提醒他有足球甲级联赛。男人打开电视,画面上的喊叫声和射门动作弄得他很难受,扑轰一下扑轰一下,运动员把他们的脚变成炮弹射出去,在人群里爆炸,球门便是爆炸后的弹坑。疯狂的观众需要这些弹坑,需要猛烈的射击和爆炸,他们挤在球场就为这个。男人把电视关了,在电视机前站一会儿,开始收拾行装。都是些野外用具,最后他才收拾枪和子弹。他对女人说他要去打猎的时候是试探性的,他也搞不清为什么会用这种口气,他希望女人反对或者希望女人优柔寡断,没想到女人会这么果断,会支持他去打猎。

说不定能打一只熊,阿尔泰有哈熊。

我不去山里,我想到草原上去。

那你只能打到兔子和黄羊。

男人没说那只狼,他已经恨上那只狼了。男人恨什么东西是不会提前说出来的。他已经想好了,用狼皮做褥子,用狼尾巴给女人做围脖,然后把狼头放锅里加上碱煮一天一夜,制成一件艺术品挂在后墙上,堵住那个枪眼。猎枪打在后墙上,弄得房子很难看,像一只被打残的野兽。只好以毒攻毒用狼头来装饰那堵墙壁,女人要用白色的壁纸堵那个枪眼,男人不让搞,女人说:你还生我气呀,我的错我来改。

你没有错。

你到底要我怎么样?

你真的没有错,我想在那里挂一件艺术品。

不管挂什么,不能让墙壁上有洞呀。女人明白是怎么回事了,女人说:我无能为力,你自己做吧。

男人挂上猎枪,搂住女人搂了好久,女人说:你什么时候回来?不会太久。男人迟疑一下,他不忍心看女人担惊受怕的样子,他告诉女人:这次一定要带回一件艺术品。女人马上猜是鹿和黄羊,女人一定要男人弄一个好的鹿角或羊角。男人心里说:怎么会是鹿角呢,鹿角太尖利啦,你怎么就不想到野兽的脑袋呢。野兽跟人一样,有一颗有用的大脑袋,那里边装着它们全部的力量和智慧。他一下子想到野兽的智慧,他感到气恼,再这么想下去可不得了。

他离开房子的时候,女人痴痴地看墙上的枪眼,弹头就像眼瞳,铅和铜这么让女人迷恋。男人一声不吭,挎长枪走出院子。

那是一座小城,城外是林带和庄稼地,再往外走是长着杂树和野草的荒野,草木丛中卧许多石头。石头都是平的,没有表情或者一个表情,那都是风吹的。也有一些大石头,盘踞在土丘顶上,像个猛兽。风遇上这些家伙只好认输,这些石头宁肯剥落也不会变平变圆。上边经常落一些兀鹰。对男人构成很大威胁的狼就蹲在大石头上。男人在小城里就感觉到了。

男人穿过庄稼地和林带时步子很快,到荒原上他变得小心翼翼,好像周围布满了地雷。其实草丛里都是灰白的石头。这些石头都是驯服的,可它们的缝隙里长出的草令人难以捉摸。这些草就像女人,风暴骤至,它们就承受蹂躏;羊来吃它们,它们温顺美丽媚态顿生;碰到兀鹰和狼,它们就像血性汉子的怒发,直指云天,肃杀无比。

男人和他的猎枪领略着这种坚硬的肃杀之气。

荒原上空太阳很亮,就像处子的瞳仁,周围全是清纯的蓝色,没有一丝云,兀鹰要是闯进来,就很容易啄掉太阳的瞳仁。兀鹰用自己的光照亮天空。可这时候没有鹰,鹰在阿尔泰山上,这片荒原留给了狼。

男人想打几枪。他又把枪收起来,他知道在杂树和深草里有一只狼,狼听见枪响会奔过来,受惊的狼往往凶狠无比。他不能小看狼的凶狠。他知道狼,而狼不知道他。狼要知道他,狼早过来了。狼不像人,狼不想事儿,你向它挑战,它就挺身而上,毫不含糊。狼威胁的是所有男人,他只是众多男人中的一个,他对狼构不成任何威胁。这是令人气愤的事情。也是让所有男人气愤的事情。气愤归气愤,面对狼这个巨大的存在,他还得心平气和,调动好情绪,活动好筋骨,做深呼吸,再喝点酒,仔细检查猎枪,尤其是枪膛和子弹。他换了三次子弹,其实子弹都是一样的,他却对它们产生了不信任感。他反复掂量,希望掂出重一点的,就像领袖人物挑选接班人,老怕有人背叛自己。他压进去一颗子弹,还叮咛了一句:你千万要响啊。子弹要是人的拳头就好了,把自己的拳头射出去,射进猛兽的身体,拳头会比子弹更出色。

男人对枪感到遗憾,更遗憾的是枪出汗了,从枪筒到枪托,大汗淋漓,瑟瑟发抖。他以为是地震,四下瞅瞅,把自己也看一遍,没什么动静。他埋怨枪,枪便丧失了自信,而且胆怯,他拎不动了。枪赖在地上,死也不肯往前挪一步。他猛然醒悟,狼就在跟前,枪发现了狼,吓成这样子。他看自己时,自己早已大汗淋漓,而且是冷汗,屁股缝里都是汗,大腿根冷飕飕仿佛溪水奔流。那些汗全是从骨头里渗出来的。唯一庆幸的是脑子没乱。他向他自己发布命令,根据那些命令,枪必须运转起来,进入临战状态。他那只哆嗦的手,湿淋淋淌着冷汗,去搬那支枪,枪跟手一样哆嗦流汗。这回他不是下命令了,而是恳求枪,坚强一点勇敢一点,拿出点精神来。枪口朝他晃一下,像翻白眼,把他的话当屁。他还想说什么,他发现嘴巴不听自己的了,嘴巴在欺骗他,给他做样子看,只动不响,没有声音,他只能心语,连独白都不可能了。全身上下,只有大脑在运转,而且转得很不正常,枪以及他本人的肢体全都背叛了他,临阵叛逃,听从敌人调遣。

那个庞大的敌人狼出现了,不是走过来,而是他的目光越过杂树和草丛,落在那块灰白的石头上。他看到了狼。狼看着另一个地方,若有所思。原来狼是能想问题的,狼根本看不见他,而是用鼻子闻到了一堆食物。狼出于本能,朝他这边奔过来,他来不及细想,就倒下去了,连呼吸都没有了。他处于假死状态。他的脑子很争气,忠心耿耿,毫无怨言,而且提醒他,装死不行,这一手哄哈熊可以,哄不了狼。狼舌头已经落他脸上了,舌尖轻轻划几下,又收回去。那张嘴比枪口大几十倍,可以跟大炮媲美,狼就用这么大的嘴对着他。他差点跳起来给狼爷爷下跪磕头。实际上他跳起来了,可他没下跪,他到底是新疆男人,再熊也不能下跪磕头。这样子叫狼吃了也值。他不管身体如何发抖,骨头如何冒汗,他也得挺住。

狼没有扑,狼识破了他的计谋,也可能吃饱了,不需要再进食。总之,狼一反常态,往前逼一步,他往后退一步,不断地逼不断地退。他常常绊倒在地,爬起来再退。后来他完全可以控制自己了,他可以转身跑了,可他没跑,好像有意配合狼的步调。

他一直被狼逼出荒原,逼到郊野的林带和庄稼地里,那里有干活的农工。他听到农工们的喊叫声,他很兴奋,他汗也不流了,肉也不颤了。狼并不理会周围的喊杀声,那么多人拿着农具围上来了,狼视而不见,要把这个侵入荒原的男人赶出去,像个战士一样在驱逐侵略分子。

狼就这样冲出荒原进入弥漫着人类气息的林带,那么多棍棒和枪弹落在它身上,它也毫不理会,向前推进,连宽阔的林带也在后退,它硬是把自己的领地扩大了一圈。它的躯体在人们疯狂的棍棒和枪弹下开始僵硬,它也收心了,满足了,唯一庆幸的是它有一个铁脑袋。狡猾的人们知道它的铁脑袋,棍棒和枪弹就不朝脑袋上打,而是打它的身体。身体被打烂了打没了,狼的眼睛看到一团大火,那是旷野之火,熊熊燃烧,发出轰轰的响声,它也这么叫了一声

狼嗥仿佛来自大地深处的气浪,把所有的人掀倒在地。但大家并不生气,因为狼已经死了,人们把它的铁脑袋扔进荒野,那也是它该去的地方。

大家围住这个被狼追赶的男人,责备他不该空手赤拳到荒原上去,应该带上枪,至少也该带上刀。那个男人惊魂未定,看着大家,一言不发,他心里想告诉大家他有枪,可就是说不出来。

男人回到房子,女人已经知道发生的事情。对他很体贴,只字不提那只狼。从一开始他们就没提过狼,尽管狼是个巨大的存在,可他们就是没公开谈论过。这给双方很大的余地,避免了许多尴尬场面。

女人变着花样做好吃的,男人明显发胖了红润了,很自然有了那种要求。女人配合默契,跟一棵树一样带着美丽的喧响温顺地倒下去,那些窸窸窣窣的衣带在男人手里迅速化解,男人很快触摸到女人的胴体,女人也感受到男人的强壮,情不自禁伸出双手抚摸男人的腰和背。

如果这样抚摸下去,也就罢了,可女人没想到自己身上有一股潜伏的力量,非从胳膊和手上迸发不可。白晃晃的手臂就这样湍如激流。他们两人全都突破了以前的模式,有了一种新奇而可怕的感觉。男人龇牙咧嘴面目狰狞发出猛兽般的嚎叫,一口咬住女人的脖子。这时,女人眼前出现了广漠的原野,被噙住脖子的猎物总是这样被狼带到旷野深处,把血流到草丛和砾石滩上。女人贴着男人的耳根小声说:带我出去带我出去。男人提醒她外边不方便。女人那么固执那么不可思议,非要在大白天出去不可。男人再次提醒她:我们没穿衣服,我们光着身子。

我不管,我要你把我带到野地里去。

你怎么想到那种地方?

我就喜欢那种地方。

好几年前,男人开车去阿尔泰,在和什托洛盖碰到这女人。女人独自走在千里荒漠上,浑黄的背景与她的红风衣形成强烈的反差。好多司机鸣喇叭,把车停在她跟前,邀请她上车,她跟聋子一样不理不睬。

司机们失望而去。

他是司机中最有耐心的一个,女人走哪他跟哪,女人干脆离开公路往荒滩上走,一直走到砾石窝,车子轰隆隆栽下去,把司机甩出好几丈远。司机愤怒了,顾不得满脸血,扑上去抓住女人一顿狠揍,把女人打哭了,女人说:你缠我干什么?男人大吼:我不想让狼把你吃掉。

我就是要让狼吃掉。

这女人疯了。

司机用油绳把女人捆起来,扔进车厢带回阿尔泰。女人已经变乖了,男人给她解绳索时,她那么温柔,跟羔羊一样。油绳有手腕那么粗,一下子把女人捆纤细了。男人解开绳子,把她拎到地上,吼她一声:你滚!女人怯怯地走了,边走边回头看;司机躺车底下忙乎呢,压根儿没理她。

司机离开阿尔泰时,女人在大桥上等他;司机已经没火气了,拉开车门让她上来。车子沿着克兰河奔驰。司机问她那天咋回事,女人说:捎她的司机要强奸她,她不干,司机就把她扔在戈壁滩上。

你就恨上了所有的司机。

你保证你没干过这事?

那是她们自愿的,我从来不强迫。

你是君子喽。

我绝不在戈壁滩上干这事,阿尔泰有这么美妙的草原,为什么要把女人放在戈壁滩上?

美丽的草原已经过去了,司机没有动她的意思。接着是戈壁滩,就是女人遭难的地方,女人没想到她会动心,她的手竟然碰了司机一下,司机没反应,司机那么专注。这里是大戈壁与成吉思汗山最险要的地段,车子常常翻进砾石坑。女人的心已经动起来了,身上有一种透明的火焰,烧掉衣服向外蔓延,她的手就出自炽热的火焰却显得跟冰一样清凉,跟舌头一样颤巍巍,去触摸司机吮舔他的手臂。司机神思恍惚,驾车的手开始驾驶女人,车子冲出公路,在戈壁滩上颠簸,一直颠到岩石上,岩石把车挡住了。

他的嘴巴叼在女人的胸上还是脖子上,他记不清了,反正他叼住了女人身上一块美妙的地方,他的喉咙里滚动着猛兽那种呜呜声,他硬是把女人拖进岩石背后的砾石坑里,那里边长满枯黄的野草,被他们压得吱吱响,黄草很快把他们掩埋了,白晃晃的腿脚跟青纯状态的火焰一样时起时伏,砾石坑成了火炉,在太阳明净的光里熊熊燃烧。

我看到了世界的光,那是太阳的光。

不对,是我们自己的光。

那是毋庸置疑的。

他们的衣服跟大火中的灰片一样零乱地丢在砾石滩上,那种光就从骨头里迸射出来。

司机重新发动车子时,听到油箱猛跳一下,汽油挟带着火焰冲进汽缸,鼓动着轮子蹿上公路。他另一只手忍不住揽在女人身上,女人望着他一动不动,他告诉女人:我们身上全是世界上最好的油料。

你说的是血液。

就是那东西。

女人懂血液懂生命,可她不懂汽车。她喜欢上汽车了,她喜欢司机的想象力,把汽车的油缸跟他自己的心脏联系起来。司机给她讲汽车的轴如何把汽油里的力量转动到轮子上,让车子飞起来。就是底盘下边那根又粗又长的钢轴。

女人说:它就长在汽车的腰上啊。

对对,在汽车的腰上,你真聪明。

它转动起来那么厉害,能把四个辘轳拨得滴溜溜转。

它是轴嘛,轴就是转动的。

我喜欢它的转动。

后来司机才明白这句话的隐秘含义。那时,他们的关系已经固定下来了,当他们合为一体时,他就会听到血液轰轰的燃烧声,接着是一股神力,从胸到腹到大腿开始猛烈地转动,就像汽车底盘那根钢轴在女人身体里豪迈地转动。

我喜欢你的转动。

女人很固执,非要到野地去不可,女人对砾石坑和枯黄的草丛印象太深了。女人完全沉迷在过去的故事里,连当时也记不清的一些细节她都记起来了,她断定男人咬过她脖子,这,就这。女人指着白净的咽喉给男人看,你咬我的咽喉,你嘴里才发出狼一样的呜呜声。

你说什么?

我说你像狼一样。

狼就这样出现了,确切地说是让女人说出来的。

他们面面相觑,转过头看那片荒原和那只孤独的狼。女人说:你不是把那只狼打死了吗?

它的脑袋还在。

它根本不想吃你,它只想把你赶出荒原。

新疆男人不能没有荒原。

可它确实不想吃你。

你以为被狼吃掉是最可怕的事情?

我喜欢你的转动,你不转动才是最可怕的。

我没想到今天会这么糟。

你今天挺棒的。

我明明不行,你偏说我行。

你一直挺棒,真的。

你不要骗我,我知道我有多么糟。

你到底发生了什么事?

不是我,是我们俩,打一开始就有一个神秘的声音。

在你之外我没爱过别人。

是人,我还能跟他较量,那是一种神秘的力量,我跟它较劲儿较了好多年。

你怎么有这种怪想法?你们不是把它打死了?

它的脑袋是铁的,它的神气还聚在荒野上。

他们的房子像战争年代的碉堡,时刻防备着无边无际的荒野,杂树野草砾石沙土全由狼统领。他们躲在房子里。

男人说:我绝不是第一个向它开枪的人。

女人说:跟我交往过的男人都恨上了狼,都拿上枪去跟它较量。

都失败了。

我喜欢你的转动,他们只能出出进进,他们不知道男人能转动,能转动的男人快绝种了,我要守住你,我不让你败。

你给他们讲过狼的故事,你不给我讲。

我确实没讲。

可故事还是发生了。

我真笨啊。

你没有错。

我不是有意结识狼的。

那是一种幸运,给所有的男人提出了挑战,遗憾的是男人们都败了。

我没想到会害了男人。

只能说是给我们一次机会,一次扬眉吐气的机会,你一点错都没有。

男人累坏了,上床就睡,女人陪他睡。男人梦见成吉思汗山梦见阿尔泰山,梦见两座山之间辽远的荒原,数不清的砾石坑和坚硬的杂树野草。后来狼出现了,就像草丛里蹿起的火焰。

女人就是在这个时候离开他的。

他在梦中,他不知道女人有多么爱他,女人反复地亲他吻他咬他,他都不知道。他甚至梦见女人收拾东西,他都没醒过来,他以为那是梦,梦不是真的,恰好跟现实相反,他需要现实中的女人而不是梦幻中的女人,他就没多想,继续放纵他的梦,跟骑手一样把缰绳放得很松。后来他看见女人从抽屉里翻出那把蒙古刀,好多年前他常把蒙古刀挂在腰间,有时插在靴子里,像加了一根骨头,整个人壮得不得了。女人就拿着这把刀,插在右腿的靴子里。男左女右,女人小腿加一把刀会是什么样子?

他睡得很死,可他什么都能看见,他看着女人走出房子,穿过小城走进无边无际的旷野。

狼头搁置在荒原与绿洲之间的过渡地带,那股无法消散的神气慢慢汇聚起来,盘旋在狼头周围,就在女人走近的时候,完整的狼出现了。狼一点防备都没有,女人靴子上的刀柄那么醒目,它竟然视而不见,径直朝女人奔去。女人血气奔涌,脸成了玫瑰色,她提醒自己不要重蹈覆辙,可那件事还是不可避免地发生了。狼扑到她身上,那么老练那么从容那么不容置疑,她唯一能做的举动就是伸出双臂,紧紧抱住狼的脖子。荒原消失了,大地和天空全都消失了,只有狼炽热的呼吸和粗犷的呜呜声一切发生得那么突然,跟好多年前一样,那时她才十六岁,天知道她会冒出这种怪念头,会一个人到旷野上写生,她画苍鹰,画奔马和草原,天知道她会无意中去画那些砾石坑,跟炮弹啄出来的一样,砾石的边沿那么锋利,而坑又是那么粗犷深邃,她的画笔竟然无中生有赋予它一种光芒,砾石坑就活了,成了大地的眼睛,直视苍穹。她意识到这是她最出色的一张画,她拜师学艺画了好多年,直到这一天,她生命的激情才真正地投射到一块新大陆上,那是她自己的世界。她不但融入了砾石而且融入了整个荒原和大地。她没来得及收拾画夹和笔,就很冲动地下到砾石坑里。她小心翼翼抓着岩石往下溜,脚刚落地,狼就从黄草丛里出来了,她魂飞魄散,做梦也没想到,被她艺术化了的砾石坑里会有猛兽。她原以为凭想象就可以弥补坑底的不足,她把画面上那种光芒当成自己的神来之笔,她不知道砾石坑本身就有光,是狼的生命之光,她的灵感激情和想象竟然与狼合在一起。她记得她张大嘴巴,她也记得她的嘴巴没有声,是手和脚把她搬到坑上边。到了平地,她没命地跑,狼紧随身后,她快成一匹马了,还是摆脱不了狼,整个旷野就是狼的王国。她已经到了绿洲了,可还是被狼追上了。狼猛一蹿,把她扑倒在地,噙住她的脖子,她跟所有被狼叼住的人一样,紧紧抱着狼脖子,进入死亡状态。让人吃惊的是她后来听到了草叶的唰唰声,她的身体也醒了,怀抱里是浑圆结实的毛。

小城那个跟她一起学画的毛头小子吻过她。小伙子很油滑,吻她的嘴还要吻她的脖子差点让她失身。他们认识才一个月,小伙子就逼到最后一道防线了。她发誓要挺住。亲嘴可以,吻脖子不行。那长胡子的嘴巴咬住她脖子她就没救了,就会处于昏厥状态。丫头的晕眩是很可怕的。

狼偏偏咬住她的脖子,在那个小男孩投放激情和阴谋的雪白酥软的胸脖处,狼缩起它的利齿,用结实的双唇钳住她。她完全清醒了,在茫茫黑夜,在无边无际的荒原上,狼疾驰如飞,她坐过汽车骑过马,只有骏马和狼才能体验出新疆的广袤。哈萨克人告诉她:马是草原的王者,像老虎是群山之王一样。荒原呢,新疆有那么多荒原。荒原之王是狼。哈萨克老人满脸崇敬:你们汉人仇恨狼,我们草原人把狼当动物里的英雄,只有骏马才能跟它相比。那时,她身上还保留着马匹的气味和热力,她竟然想去结识狼狼叼着她,一直到她画画的地方,把她拖进砾石坑。在她的想象激情和灵感中,那个砾石坑是大地的眼睛,狼把她放进眼瞳,蹲在她身边直到黎明,狼长嗥一声跃出砾石坑,狂奔而去。她死里逃生,轰动小城。妈妈从头到脚把她摸一遍也不相信这是真的,爸爸军人出身,过来看她脖子,没伤,有两排牙印。

爸爸说:这只狼不饿,狼饿坏了才吃人,它是逗你玩。

妈妈说:有这么玩的吗,把个大活人能吓死。

爸爸说:狼不像想象的那么坏,孩子不是好好的吗?孩子你碰到了一只侠义心肠的狼,不容易啊。

爸爸自己灌了半瓶酒。

还是那个油滑的小男孩,那么老练那么娴熟,她竟然以为自己是第一个,就傻乎乎地顺从了,她甚至闪出一个大胆的念头,希望他再吃她的脖子。她一遍又一遍在心里呐喊,男孩已经进入她身体,不可能对脖子产生兴趣,可她再没有羞怯感了,她已经完成了从少女到女人的伟大转变,男孩也进入亢奋状态,像个斗架的小公鸡,她硬把他的脑袋牵过来,贴在自己脖子上。男孩长着茸毛的嘴巴咬过她雪白的脖子,他曾一直咬那块地方。这回他想躲开,少女是从狼口逃生的,在狼啃咬过的地方去喷发激情,他还没这个胆量。可他没退路了,少女把他牵过去,让他跟狼较量,他的嘴巴一挨那地方,就感受到一股凌厉而剽悍的旷野之力。那是小房子无法承受的,也是他这样的蛋壳似的小男孩无法承受的。他跟许多女孩上过床,跟成熟女人也有过交往,那些性史救不了他,他还是硬拼了一回,拿他那点可怜的小尊严强装着大吼一声,想冲上去在短暂的高潮中草草收兵。可他的喊叫引来了更雄壮更悠长的叫声,从天宇之顶从大地之心,狼嗥喷薄而出。男孩的头发纷纷竖起,他的小鸡鸡像受惊的蛇,缩回洞里;他的小腹在抽筋,他引以为豪的精液在撤退途中流出来,全流到自己身上。他的大炮没挺起来就发射了,炮弹落在自己阵地上爆炸。

男人都是这样毁掉的。

这是第一个男人,后来还有几个。过程不同,结局一样。无论他们怎样折腾,狼留在她身上的剽悍气息淹没了他们,他们毫无还手之力,全都萎缩了。后来就是这个男人。在阿尔泰揍她一顿,把她揍怕了,她身上那股野狼的气息也荡然无存。他们的浪漫故事很顺利,她第一次感受到了男人的力量,那也是她女人生涯的真正开始。她不再讲述那段离奇而惊险的遭遇,她不讲那只狼,因为这个剽悍的男人跟狼是一体的,她难以分辨他和它的差别,她更不能接受男人的委顿,她必须帮她的男人。

女人有了自己的梦。

女人就这样走出男人的梦境。

女人步入荒原。她亲眼看见狼头如何聚集自己的精气,还原成形,扑到她身上。跟好多年前一样,狼再次超越狂暴和残忍,狼的生命升华到一种神圣的境界,噙住她的咽喉,用嘴唇而不是牙齿,跟真正的男人一样,让她感受强悍和荒原之美。

狼拖着女人,来到荒原深处,来到那个开口粗大线条流畅奔放的砾石坑里,黄草瑟瑟,狼不断地扑到女人身上,吮她圆润雪白的脖子,狼血气奔涌,忍不住狂嗥一声,直透苍穹之顶直透大地深处。

小城里的那个男人一下子坐起来,他完全摆脱了梦境,他双手撑床,死死地盯着荒原上那惊心动魄的一幕。砾石坑那么壮观那么令人神往,就像女人的阴户被拓印在岩石上,岩石绽开多么美妙的一扇生命之门!就像古朴的陶器,里边盛满生命之火。他看见女人白亮的胳膊白亮的腿脚,他看见她白亮的胸和脖子,在脖子上有一张雄性十足的嘴巴,在那里狠劲儿地吮啊,像要把圆圆的地球咂干了。男人那么兴奋那么激动,仿佛自己就是那嘴巴的一部分,男人甚至喊起来:水,水,快点,水!情火如炽的时候,身上是火,而体内是水,阴阳风火的交织也是宇宙天地间的水火交融共生。

在寂静辽远的荒原深处,造这么一个美妙的石坑,那真是一个好地方。

男人的神力恢复了,腹股间有一根雄性的力量在旋转,跟汽车底盘上的钢轴一样。男人嗷嗷直叫,真想长嗥一声。他真的嗥了那么一声。他毫不理会邻居的抗议责骂那年,在克拉玛依,他亲眼看见地层深处的泥沙油气喷薄而出,像一股怒气,把井架和人全冲到半空。他的嗥叫就这么迅猛,人家骂他野兽,他高兴人家骂他野兽。后来他哭了,因为在砾石坑里闪射生命之火的不是他,真的不是。

是女人在救他。

女人没忘记小城那个委顿的男人。

女人趁着狼狂迷不醒,把刀子攮进狼腹,蒙古刀跟蒙古马一样立即狂奔起来。

我喜欢你的转动。

刀子也转动起来了。

狼彻底倒下去,它的铁脑袋也散了架。荒原松弛下来。

女人不管这些,她什么都不管,她来到男人身边。男人苍白发抖,问她,我是谁?她说:你是我男人。

|

|