新書推薦: 《

打好你手里的牌(斯多葛主义+现代认知疗法,提升当代人的心理韧性!)

》 售價:NT$

301.0

《

新时代硬道理 广东寻路高质量发展

》 售價:NT$

352.0

《

6S精益管理实战(精装版)

》 售價:NT$

458.0

《

异域回声——晚近海外汉学之文史互动研究

》 售價:NT$

500.0

《

世界文明中的作物迁徙:聚焦亚洲、中东和南美洲被忽视的本土农业文明

》 售價:NT$

454.0

《

无端欢喜

》 售價:NT$

347.0

《

股票大作手操盘术

》 售價:NT$

245.0

《

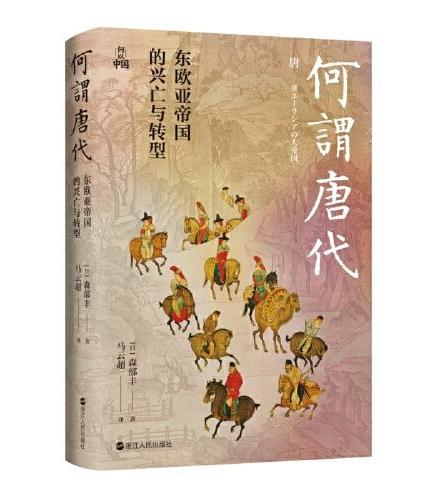

何以中国·何谓唐代:东欧亚帝国的兴亡与转型

》 售價:NT$

398.0

編輯推薦:

他们在岛屿写作,痖弦以一本诗集屹立华文诗坛。

內容簡介:

痖弦以诗之开创和拓植知名,民谣写实与心灵探索的风格体会,蔚为现代诗大家,从之者既众,影响极为深远。《痖弦诗集》收诗人创作以来所有作品于一秩,略无遗珠,允为定本,现代诗之巅峰谷壑,阴阳昏晓,其秀美典雅,尽在于斯。

關於作者:

痖弦,本名王庆麟,河南南阳人,1932年生,青年时代于大动乱中入伍,随军辗转赴台;复兴岗学院影剧系毕业后,服务于海军。痖弦曾应邀参加美国爱荷华大学国际创作中心,嗣后入威斯康辛大学,获硕士学位。曾主编《创世纪》《诗学》《幼狮文艺》等杂志,任《联合报》副总编辑兼副刊主编二十余年,并主讲新文学于各大学,现专事写作。著有《痖弦诗集》《中国新诗研究》《聚繖花序》(I、II两册)《记哈客诗想》等。

目錄

【序】

內容試閱

《痖弦诗集》自序