新書推薦:

《

成吉思汗传:看历代帝王将相谋略 修炼安身成事之根本

》

售價:NT$

280.0

《

爱丁堡古罗马史-罗马城的起源和共和国的崛起

》

售價:NT$

349.0

《

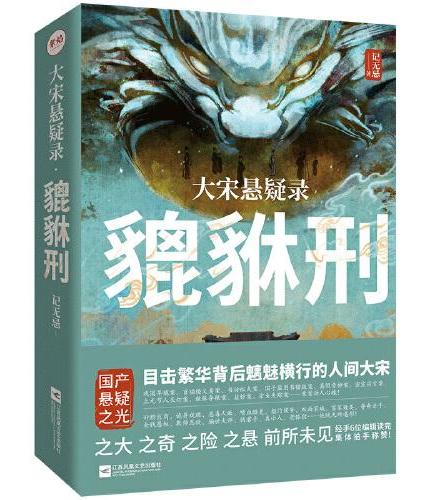

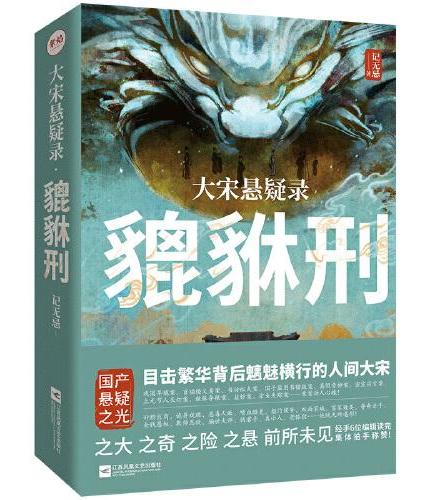

大宋悬疑录:貔貅刑

》

售價:NT$

340.0

《

人生解忧:佛学入门四十讲

》

售價:NT$

490.0

《

东野圭吾:分身(东野圭吾无法再现的双女主之作 奇绝瑰丽、残忍又温情)

》

售價:NT$

295.0

《

浪潮将至

》

售價:NT$

395.0

《

在虚无时代:与马克斯·韦伯共同思考

》

售價:NT$

260.0

《

日内交易与波段交易的资金风险管理

》

售價:NT$

390.0

|

| 編輯推薦: |

如今,任何人在任何时候都可以倾听、观顾、接近任何事物;发动一次上下求索,仅几分之一秒,其结果就已水落石出。也许您会问,那为什么还要费时费心去阅读欧洲当代小说呢?

最简单的答案是:我们这个世界,灾难连绵不断,从不间歇,是文学将这世界的恐怖和美丽展现在我们眼前。

“最佳欧洲小说”系列的作者们,让我们一而再地深信,文学是我们与浩瀚的人类经验保持紧密联系的最好方式。它不仅能展现汹涌奔腾的历史事件,还能表现出个人生存这个日益复杂的问题。但它不能被简化成一句推特,一行脸书,一条微博,一则微信,文学从各个层面上拒绝这种瞬间性,因此,它延续性的纸质载体便被我们如此呈现:《最佳欧洲小说 II》。我们舍弃了之前编年的方式,让欧洲文学跳出有限的年代圈定,汇入人类文学无限的生命长河中。

|

| 內容簡介: |

《最佳欧洲小说 II》的编选围绕一些重要的主题:爱、孩子、家庭、工作、欲望、危机、罪恶、战争、思想、艺术、音乐、别处、家园。十三个主题,人类浩瀚的生存体验全然浓缩在这近500页的篇幅里。

这个欧洲,仍然还是那个曾被米兰昆德拉一度归结为“最小空间最多样性”的欧洲,而《最佳欧洲小说 II》正是用一种文字媒介的方式立体地呈现出它的丰富。在《最佳欧洲小说 II》这本选集里,故事变化的层次性和丰富性让我们惊诧:一匹战马具有哲学家的视角,或者一条狗变成了鬼魂。选集里有女孩子下巨蛋这样富有想象力的热闹故事,也有凶杀、恋童癖、战地巡游、汽车爆炸中幸存者、溺死亲子的母亲、在厨房地下与死亡拼命挣扎的女人等等令人寒心的真实故事。

诚然,短篇小说精炼的形式不足以驮负起整个欧洲当代文学的骨骼,但是文学非凡

的力量,正在于它能够丰富地呈现出人类经历所处的无穷变化,及其广度、深度和瑰丽。

|

| 關於作者: |

亚历山大黑蒙

1964年出生在萨拉热窝。1995年发表了第一篇英语短篇小说,之后,他的作品见于《纽约客》《巴黎评论》等各大文学杂志。长篇小说《拉扎卢斯计划》(The Lazarus Project)入围2008年美国全国图书奖和全美书评人协会奖决选名单。

|

| 目錄:

|

前言

序

爱

倦手

【比利时:荷兰语】帕特丽夏德马特拉里

查拉特卡

【克罗地亚】玛嘉罗格维克

这奇异的洞彻

【西班牙】奥古斯汀费尔南德斯帕斯

孩子

孩子们

【瑞士:法语】诺埃勒雷娃

让你的心飞

【英国:苏格兰】多纳尔麦拉弗林

珍珠

【荷兰】桑妮克范哈苏

家庭

受难日

【芬兰】玛丽塔林慈恩

重婚

【联合王国:威尔士】邓肯布什

记忆迷宫

【斯洛文尼亚】博兰科格拉迪斯尼克

不怕改变

【塞尔维亚】玛利亚克涅泽维克

工作

今天

【西班牙:加泰罗尼亚语】桑迪亚哥帕哈雷斯

老板们

【乌克兰】塞尔希查丹

欲望

傻子奥古斯特的哀伤

【波兰】 雅努什鲁德尼茨基

“……一切都融入白色”

【爱尔兰】 加布里埃尔罗森斯托克

危机

大灾难

【联合王国:英格兰】李鲁尔克

降临

【黑山】安德烈尼古拉迪斯

手持股票的女人

【瑞士:德语地区】米凯尔施陶费尔

罪恶

M.诱拐案

【德国】克莱门斯迈耶

拉拉阿维斯

【比利时】伯纳德奎厄里尼

战争

终点之前

【格鲁吉亚】戴维戴菲

肯尼迪

【爱尔兰:英语】德斯蒙德霍根

望远镜

【俄罗斯】丹尼拉达维多夫

艺术

失语症

【斯洛伐克】罗伯特加尔

乘龙快婿于尔根

【法国】玛丽达里厄塞克

那儿的人并不哀悼

【挪威】布扎特布雷泰格

思想

我,战马

【捷克】吉力克拉托克维尔

逻辑癖互诫协会

【爱沙尼亚】阿明库玛吉

音乐

魔力*萨拉热窝

【波斯尼亚-黑塞哥维那】穆巴兹杜尔吉

冰人

【冰岛】格尔德克里斯特尼

别处

洪荒之时

【匈牙利】佐菲娅班

押尼珥特区

【瑞士: 拉托—罗曼语 德语】阿诺凯米尼什

旅游胜地

【葡萄牙】 胡伊辛克

家园

明天是代根多夫

【列支敦士登】帕特里克伯尔茨豪泽

克拉拉勃

【西班牙:加泰罗尼亚语】派珀普伊赫

|

| 內容試閱:

|

我,战马

[捷克] 吉力克拉托克维尔

李 剑 译

我们从伊梵尼切,向着布尔诺进军。我们骑兵部队,是普利耶夫将军麾下近卫骑兵机械化兵第一集群中的一部分。行经波迪温后,我们就与第四十一坦克旅的余部会合,自柴普克上尉在下科乌尼采附近的一场遭遇战中战死后,该坦克部队就由马特金中尉指挥。所有这些事我都记得一清二楚—我固然只是一匹马,但我的记性可是出类拔萃的。我们一向是最精锐的哥萨克骑兵部队,是一位哥萨克将军手下的精兵,这位将军的梦想是—对,我甚至都还记得那些骑士们的梦呢—骑在我的鞍背上昂首踏入柏林城。不过,彼时彼地的我们,还隶属于马林诺夫斯基元帅指挥的乌克兰第二方面军,这支方面军的胜利前进,可真是有席卷宇内、横扫四海的气概。战马们战死,我眼见了;战士们战死,我目睹了。那是成群的战马,以及成百的战士们,殒命疆场。战马们或者是前蹄跪地,慢慢地向身体一侧倒去,马的腹部抽搐着;或者是被炮弹炸开,碎作两三截——继而,如旗杆支不住的、过于沉重的红旗,掉落在泥沼地里,或是顶在惊骇不已的兵士们的头上,好似巨大的、血色的枪骑兵高帽一般。我们战马还被士兵们当肉来吃,是他们口中的“活肉罐头”,就是说,战场上倒下的马匹都会给弄去战地厨房里。不过,有时候没工夫去收拾马肉,找个村子洗劫个人家什么的,来得倒是更方便利落。每当这时候,我们这些战马的尸体,就倒毙路旁,而苍蝇点缀装饰着我们的尸身。就是这些蝇子们,是这场污秽肮脏的战争中真正的胜利者。

被分派来照料我的那个男孩子——尽管只是德涅斯特河畔不起眼的村子里的一个小鬼,他对于马可有着惊人的了解——死在一个地雷区里,他给炸成几百块小碎块,伴着清晨的第一缕晨曦,它们是天空归还给大地的巨型珠宝匣中散落的红宝石。我为了永不复来的那只手的触摸而绝望,那只手曾那么细致地梳理过我的毛;那只手,曾那么轻柔地从我的双耳到鼻端的长而白的、奇异隆起的部分上抚摩过,这个隆起部分就是使阿拉伯马区别于其他任何品种的马的特征。我希望,我也永不会忘记,他是如何朝着我的腹部蜷下身子,用他灵巧的手指,为我捉去毛里的军虱,这些虱子的个头,足有德米特里伊万诺维奇花园里的樱桃那么大。(稍后,我们就会谈到德米特里伊万诺维奇啦。)照料我的这位马童,有着一个普普通通的名字,叫瓦洛佳。从拉多加湖到鄂霍次克海之间广袤的大地上,生活着数以百万计的瓦洛佳;所有这些瓦洛佳中,只有一个人晓得,我懂得的,不只是人类的一些指示和命令,我懂得全部人类的语言。所以,当他为我理鬃毛或捉虱子时,他就会告诉我(如果左近无人的话),在德涅斯特河畔的那个小村子里,他是如何向他爱的姑娘道了别;向我吐露,他心中那些爱恋的话语。而后来在伊梵尼切上空闪烁过其光辉的那些血红的宝石,那是他最后的灿烂花束,是他对心上人最后的爱的倾诉。我深信在那一刻,这位姑娘一定在自己的梦中读到了这些爱语心声。若其不然,则这世上的万事万物,都不会再有任何意义了。

在无数个日夜的鏖战后,我们拿下了布尔诺。所有这些日日夜夜都是一样的——是倾泻而下的爆炸声,坦克履带的隆隆声,机关枪的嗒嗒声,尖叫声,还有死亡。布尔诺城多少算是熬过了战火,城里不过只有五分之一的建筑被摧毁。一些德国人也活了下来——凶残的、甘愿自杀的希特勒青年团的小子们,阁楼里的狙击手们,一些街障后幸存的士兵。守卫街障的这些残兵,就是陆军中尉安德烈托尔斯泰所发现的、奉命死守舍尔纳街以阻挡红军于布尔诺城的德军部队。为着清算德军残余分子,成立了一个特别行动组。事实证明,要拯救几个在科乌尼采郊区等待处决的囚犯,而无须捉捕他们的刽子手,是完全可能的。但是要约束那些陷入常见的胜利狂喜中的红军士兵们,却不总是可能的。这种狂喜,总是发泄在被征服的地区—特别是这些地方的牛、猪、鸡,还有女人—的身上。而在布尔诺,牛、猪、鸡的数量,却是不太充足。

伊萨亚历山德罗维奇普列耶夫将军不想放弃骑在一匹纯种阿拉伯马上,走过勃兰登堡城门的念头。他是马林诺夫斯基元帅的爱将,于是他就得到了许可,得以把我和我们骑兵部队的其他几匹马,养在布尔诺一个住宅区里。很快我就发现,我们的马厩,叫作图根德哈特别墅。要进一步讲述我们的故事,我现在得给您一个解释了。我最早属于一个法、德语翻译,一个叫德米特里伊万诺维奇柯罗马科夫的人。他对马拉美和瓦莱里的热爱,与他对阿拉伯纯种马的爱,是合而不分的。身为一个有些地位的翻译家(他译过马克思和恩格斯的著作),他得以住在佩里德尔基诺的作家聚居区里。也就是在那个地方,他用自己新译的《三个火枪手》的稿费,把我买到了手。

一个偶然的机会,他听说有匹阿拉伯马—而且是阿拉伯马中极其罕见的品种——在伏尔加河边的一个集体农庄里售卖。他片刻也不迟疑地就去了这个农庄。在那儿,他很快注意到,除了我身上真正的阿拉伯马的特征,即一种勇敢暴烈的、为高贵品格所引导的性情外,我是有着一种特别发达的、为巴甫洛夫和他的门生们称作第二信号系统的马。我向他展示了我一直对集体农庄庄员们隐藏起来的对某种事物的运用,唯恐这些人径直把我给送到屠宰场里去—就是我的理智机能。用一只马蹄子,我在沙地里画出了欧几里得定理的略图。如此一来,我和德米特里就发展出一种深厚的智识性的友情。我们的友情基于如下一种共识:虽则巴甫洛夫研究所会对我身上这种高度发达的第二信号系统深感兴趣,我们却不能将其交托给这个所那些狡诈的人员来研究。德米特里的公寓有两个房间,我就住在书房里。我们在花园里,在一株有着宏大壮丽的树冠的梨树下彼此倾谈,巨大的树冠恰好足以给我们的谈话以遮蔽,而不使一个字眼闻于德米特里的邻居们。不过,诉诸言谈这件事,于我却是殊为不易的。在发声过程中,我的声带会前移,声带之间彼此会分得越来越开—这恰与人类发声的机理相反。更不要说,我此前一直以为的妙计是,我要理解人类的语言,但我自己使用人类语言却是极其危险的。在梨子树下,德米特里和我,会相谈良久,消磨掉整个晚上。他激励我去征服世界文化。我缺乏他那种

对实验派诗歌的热情,对此他似乎还很是引为憾事呢。我对哲学——古典哲学和近代哲学——更为热衷,并尤其醉心于形而上学史。尽管这样,他还是允许我在他的书房里极深研几。书房,是我这样的一个思想者寻得一切心灵所渴求之物的地方。可悲的是,我们的处境很快就急转直下了。德米特里伊万诺维奇在公开场合,冒冒失失地表达了他对奥西普曼德尔施塔姆诗作的敬仰之情。他被送进了古拉格,令我惊惧万分。但这时希特勒的坦克铁甲已向着莫斯科滚滚而来,于是我又被征用了。我被分到了普利耶夫将军指挥的近卫骑兵机械化兵第一集群服役。不过将军那颗哥萨克的心让我免于遭受最可怕的命运,一直到斯大林格勒一役胜利后,我才被派至前线。前线一朝推移,我们便向着柏林进军了。在前方的大举行进途中,我都是坐在装甲车里,因为将军最热切的盼望—我会令人厌烦地一再重复这一点—就是有朝一日能骑在我的背上,胜利光彩地进入柏林城。

我们给安置在图根德哈特别墅,这地方早就被人抢掠过了,如果不是洗劫一空的话。毫无疑问,我们可不是别墅的头一拨打劫者。在驻扎此地的军兵中,我是唯一对当代建筑有所了解的。德米特里伊万诺维奇藏书宏富的书房里,有一本专论勒柯布西耶的书,是我兴味盎然地读过的。尽管当时的别墅已经是残破不堪——它的玻璃墙因为附近炸弹爆炸的冲击波而向里侧坍塌下去,它的“非物质化的空间”已经悉遭毁坏——我却立刻明白,我们此时身处的,乃是一个功能主义建筑的杰出典范。其他所有人,上自将军,下至传令兵,都不过视此别墅为一处军事设施,地理位置优越,并因此使之成为一处最理想不过的马厩。这座城在我们看来都尽收眼底了。别墅坐落于城区的一个海角上,这就使我们能一览仍有战斗在进行的地区,还有来自马林诺夫斯基元帅军火库中的美国谢尔曼坦克那宽大的圆弧炮塔,这些正在保卫着市中心的炮塔,好像是许许多多钢铁铸就的雉堞一般。我被关在别墅一层的大厅中,这儿的空间足够宽敞,可供我们这些种马随意戏耍,与牝马交配。而这时我们的蹄子,就以一种盛装芭蕾舞步的步伐,重重地踏在铺着油地毡的软木地板上。

即便可爱的战士们生起火来烤肉,火上的烟穿过整个房间,才从破裂的玻璃墙上飘散出去;即便米色的地板上堆了散发着恶臭的马粪,即便这样,在每一个向晚的暮色中,云石墙壁(曾经用它那摩洛哥式的沉静目睹了整个劫掠过程)和西沉的落日一道,变化出一种美得夺人心魄的光线来。有那么一阵儿,我们这些马匹看上去就似笼罩在宝石的或青铜的色泽中。如果这个时刻让我们扬起前蹄,我们便会保持这个姿势,前蹄舞在空中,赭色的光束会转而成褐色甚或变成红色,这光反射在我们身体两侧和背后的时候,就如同深深的、带血的伤口一样,或是斧钺砍出的斫痕,或是正在烧炙中的烙印;而兵士们会出神地凝望着云石墙壁,就如同那是一面圣像屏帏一样,他们中的一个人会叹息着发出一声“圣哉我主!”的感叹,然后以东正教徒的方式,画出一个大大的十字来。

我想我是提过了,到这时候为止,我们还是隶属乌克兰第二方面军的一支部队,我们一直在等待——也就是说,普列耶夫将军一直在等待——马林诺夫斯基元帅下一步的计划。不过,可爱的战士们一直是向前进、向前进的,然后,突然一下,变得终日闲闲,无所事事了,不知该拿他们的冲动和欲望怎么办才是。一开始,他们发现挑逗牡马和牝马配对是颇有乐子的事儿,这是需要一定技巧的,而这里所有的战士可都是打从幼小学步时起,就是生活在马群里的马夫啦。但是他们却不来打扰我,他们都很明白我受将军宠幸的地位。总之,设若他们也要来骚扰我的话,那是不会得逞的,我可不想参与到他们蠢笨的情色游戏里去。

四月底的时候,传来希特勒见鬼毙命的消息。这些消息,是让人既喜又恼的。许多将军,都一直盼着亲手俘虏希特勒。斯大林不是许诺了,谁能生擒希特勒并进献给他,就赏给谁半个伏尔加—顿河运河,还有把他的千金斯维特拉娜许配给谁的吗?他们知道,以后再不会有这样的好机会了。

普列耶夫将军允许举办一个小型聚会,以庆祝希特勒的灭亡。这儿可不存在奥里科夫村那样的危险;在奥里科夫村,一个喝得醉醺醺的团被发动闪电进攻的德军杀得大败。可爱的战士们谁也没开口,不知怎地,要在图根德哈特别墅举行一个聚会的消息自己就传了开去。附近那些时尚别墅里的居民们,以他们的喉咙所能允许的最大限度,都对此表达了意见;有些人深恐他们的喉咙很快就会被割断,尤其是在这座城里,红军在一路扫雷的进程中,还做了许多别的事。过于信赖鸽子般温和的斯拉夫性格,可是前景不妙的。

除了取出一直储藏在秘密地窖里的烈酒和食物外,最勤奋的士兵们还带回了一个希尔达汉琴,是莫豪特街上的一所学校的老师。他们抬着她而不是领着她进来,因为她拼尽全力来抗拒他们;就像死囚车里的玛丽安托瓦内特一样,她清楚前头的命运会是什么。请原谅我在您面前一而再地展示我这点贫乏鄙陋的才学的种子,这都是在德米特里的梨子树下的那些个黄昏和夜晚里,我学到的;在这株梨树下,我们会把来自历史学、古生物学、考古学、昆虫学、词源学的不同分支交织缠绕起来,更不要说,还有达尔文主义和行为主义的学问呢。我住在德米特里书房里的那段时光,毫无疑问极大地增益了我的理解力。当然,再也不会有别的马能获得这种百科全书式的知识了,可以说,我是万里挑一的马中才俊了。那些对我颇加称许的马,或许视我为马中的苏格拉底或斯宾诺莎呢。我也乐于举一下我那远近知名的帽子,颔首接纳这些嘉许赞誉。不过,您可别搞错,我之所以告诉您这些话,不过是想把您的视线挡开,不让您看见可爱的战士在铺着油地毡的软木地板上对德国教师正在做着的事情。所以,您将要了解到的事情是,正当我的战马同事们意兴阑珊地旁观此事的时候,我,作为一个知晓人类的欢喜和哀愁的内行,如同麦斯特埃克哈特之通晓新柏拉图主义的流溢说—不,不,我收回这句话,这是个愚蠢的比方,我倒不如说这更像一个斯堪的纳维亚的渔夫之明了格陵兰岛鲸鱼的悲伤;总之,我,一个内行,注视着可爱的战士们正在对希尔达汉琴做着的事——在我面前可没有一个屏障遮挡开这一切——带着厌憎、愤慨,遗憾的是还有一点好奇,以及一丝我宁愿不说出是什么的感受。但是您要知道,当最终我移开目光时,已经是太晚了,我心中涌起了一种歉疚的感情。难道我真的也要像每一个俄罗斯的知识分子那样经历相同的历程,在种种最玄妙的哲学思想中耗心劳神后,发现自己不过是脸朝下地一头栽到了最肮脏的粪堆上?

在铺着油地毡的软木地板上发生的无以言述的卑鄙事情结束后,可爱的战士们就把女教师举起来,抬着她而不是领着她到了二楼,他们要在那儿,把注意力转移到衣袋里装着的扁平小酒壶,以及放在柳条筐里的大玻璃酒坛子上去。但是他们的政委举起了手,拍拍巴掌让大家安静下来。他急急忙忙地提醒大家哥萨克戒律的头一条:在喂饱你的马之前,不可饱食和醉酒。

大家短暂地讨论了这个议题,然后决定把马群领到外面长满了蒲公英的草地上去。很快所有的马都到了外面,两匹拴在近旁的一株垂柳上,其他拴在遮蔽着草地开阔的两侧的树木上。我独自站着,我是我们这个马群里唯一没有自己的骑手在场的一匹马。这位骑手,就是我们已经知道的,那位哥萨克指挥官,我想象他此时正和马林诺夫斯基元帅一起待在城中心的一家酒店里。酒店在空袭中被击中,一面墙倒塌了,暴露出一间大堂,里面是炸碎的桌子,以及软垫被烧焦的扶手椅。但是在一面仍然伫立的墙的另一侧,还有一间大厅,马林诺夫斯基往桌上放了一只绿皮的小手提箱;他咔嗒一声开了小箱子,取出一张镶着框子的照片,向普利耶夫将军点点头。普利耶夫,刚把一只凳子推到墙边,然后用锤子把一个挂钩敲到墙上去。元帅递给他这张照片,他们两个人站开一些距离,欣赏称赞着照片的效果。他们向最高统帅斯大林敬礼并干杯。“为了家人!为了斯大林!”这是一匹马能想到的一幅美妙图景呢,您不这么认为吗?不过,话还是说回来,回到我身上吧。

我们都知道,我的骑手不在我身边。自从派来侍候我的小鬼被炮弹炸成碎片后,照顾我就变成了所有马夫的共同职责。在花园里,他们会先系好他们自己的马,然后等不及给他们的马喂水,他们就会急切地来照料我。那天,他们走近我时,我能听到他们在商议,是不是把我留在屋里更好些。在室内我的安全可能更有保障(外面还有零星的枪声,枪子儿可能会从任何一个方向打过来),还是说,留在室内和待在外面其实也并无差别呢?这个大厅就像是花园的延伸,而花园又像是这个大厅的延伸,内部和外部就是如此流畅地融合一处。他们给我拿来一大捧芬芳的干草,一桶清水,他们还轻抚着我丝般的毛皮。(大概我还未提及,我是一匹优雅的、比例匀称的枣红马,我的脖子和高高的、宽阔的颈脊都有着最完美的和谐性。)当被一条长长的缰绳拴在镀铬的柱子上时,我能在厅堂里自由踱步,若我愿意,也能把前蹄伸出去,搁在花园里。

这是一个美丽的四月的一天,这时是上午的光景。可爱的战士们带着他们的小酒壶,躺在草地上,鸟儿在鸣唱。就好像战争已经结束了似的,尽管我看到在市中心,仍然有起了火燃烧着的房子。即便这样,这或许也就是人类世界称作的田园牧歌吧。在远处(也无须太远处)还有人在死去,而同时,这里却有乡野间的鸟鸣,太阳缓缓地升上正午的顶点,花园里可爱的战士们陷入梦乡。草地边只有两个抱着冲锋枪的人巡逻,守卫着别墅。从他们的步态,可以明显看出他们也是痛饮了一番的。其中一个起了个念头。我把耳朵转到他们那个方向去——对我来说,听人们交谈总是愉快的,尤其是我确知,对于我能听懂他们说的每一个字眼儿这件事,他们可是想都想不到呢。

等一下,将军会说什么呢?第二个人问道。但是第一个人——就是起了念头的那个人——只是打了个响指,笑了起来。很快我就看出,他有一副魔鬼心肠。

他会高兴的。会夸咱们的主意呢。

你真这么想?

只要让将军的种马开心,就是让将军开心。然后,他就会让咱们俩开心。

他们向彼此递个眼色,就忙活起来。

一个把我从柱子上解开来,另一个用手在我鼻子上方的隆起部位上抚过,然后把手插进我的鬃毛里,轻轻地抓乱了我的马鬃。他们把我领上楼。我是出奇的平静——不仅是因为我知道,普利耶夫将军的“看不见的手”在管着我;而且还因为,这两人都是顶尖儿的马夫。他们爱马远胜世上的一切;在他们遵循的价值尺度里,马的地位尤胜于妻和子;还有,对有的人来说,甚至是超过了一瓶伏特加。当然了,我并不晓得他们的计划是什么——我从他们的手势里瞧出来,他们口里说的,全是最粗野的军队俚语——不过他们要带着我去做的事,让我不觉忧虑,而是好奇。

当他们开了一扇门,引我进入楼上的这个房间后,我很是吃了一惊,在房间里我看到了那位德国女教师。我猜测这间屋子曾经是别墅主人的一间卧室。女教师浑身赤裸,被缚在铁链子上,时时都可方便地交配。这时我恍然醒悟到这两个小子一直打的主意,他们要送给我的礼物究竟是什么了。从他们离开房间时的表情来看,他们把自己当作了圣诞老人,我尽可以有充裕的时间,来玩弄我的礼物。

房门在他们身后扣上,我和女教师单独相处了。我最知道,她是一个非常骄傲的人。还在铺着油地毡的软木地板上他们对她施暴时,她就不出一声哭喊,甚至连个呻吟也无。就是现在,对下面要发生的事,她也不露惧色。这让我想起了德米特里伊万诺维奇。当来了两个人抓捕他的时候,而他也明白自己是要命丧西伯利亚的,他对这二人说的全部的话是:“我这一生都在等着你们。上帝啊,怎么才来?”

女教师只是合上了眼睛。在我,说德语不像说俄语那样轻而易举,甚至不能和我的法语相比,我的法语是德米特里伊万诺维奇给打了扎实基础的。所以我竭尽全力说出的只是吭吭哧哧的德国话,我的马唇还总是打绊儿,让我没法吐字清晰。“我有许多话,让我慢慢对你说。”我费力地说。我知道,只要开了口,过会儿我的德语就会说得流利多了。她惊讶地睁开了眼。她眼里没有一丝恐惧,只是惊奇,这是很可以理解的。任何别的人,遇上一匹支支吾吾地说德国话的马,可不都要惊骇不已吗。她受的惊还远不止于此,对她来说,我压根就是民间故事里的幽灵鬼怪一类。很快她就明白,我对她没有侵犯的意图。在阿拉伯纯种马里,我是最友善的一种,身与心都是高贵的——这是德米特里伊万诺维奇使我领悟的另一件事。除此之外,我还内疚于刚才他们对她肆意凌辱时我的袖手旁观。我们想一下吧,这是一位有着非同寻常的高傲精神的人,处在这种极端不幸的境地——刚刚被轮奸,这时又被铁链绑缚着,受尽了折磨——却成功地保持了她的尊严,甚至是发展出一种不凡的分析性的智识,使得自己一眼就看进了我的灵魂里,看到了我灵魂里还存留着的爱与和平。我请她再闭目片刻。然后,我把搭在一把椅子背上的头巾用我那语言学的马唇——如果您允许我这么表述的话——叼起来,再把头巾小心地,像一片无花果叶子那样,盖在这个小人、这个小小的身躯上,这样在我们之间就避免了许多尴尬难堪。她睁开眼,向我笑了一笑。我们马上就觉得,我们会成为知交好友。我思量了一下怎样才能打开她身上的铁链,可是这些链子是锁在大个儿的钢锁里的。我倒可以试着把锁踢开,不过我想不能这么做,因为这个过程里我不能保证不伤及她。

对于社交谈话来说,这个处境是不太理想的。不过我们很快就找到了一个让彼此都曾经长久地着迷的话题。曾经,我就这个话题和德米特里伊万诺维奇谈过,但是他视我们之间的关系,为主人和被保护者之间的类型。他鼓励我了解更深刻的知识和存在之谜,这样我就总是能意识到他的优越于我的地位,不过随着我们之间论辩的进行,这却不是一种让我满意的状况。另外,他的兴趣偏于文学而非哲学,而且他并不自然就拥有一种对共同知识基础和跨学科领域问题的欣赏态度。当然,我一定程度上耻于以现在这种开放的、不敬的口气谈论

|

|