新書推薦: 《

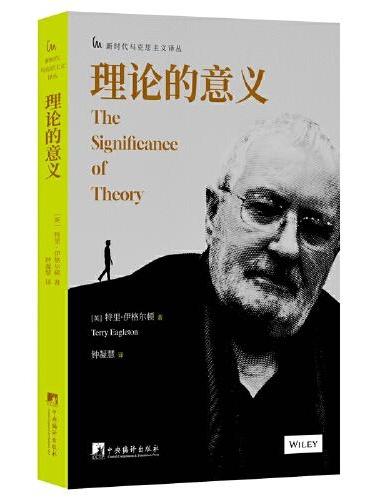

理论的意义

》 售價:NT$

340.0

《

悬壶杂记:医林旧事

》 售價:NT$

240.0

《

谁之罪?(汉译世界文学5)

》 售價:NT$

240.0

《

民国词社沤社研究

》 售價:NT$

640.0

《

帕纳索传来的消息(文艺复兴译丛)

》 售價:NT$

495.0

《

DK威士忌大百科

》 售價:NT$

1340.0

《

小白学编织

》 售價:NT$

299.0

《

Android游戏开发从入门到精通 第2版 王玉芹

》 售價:NT$

495.0

編輯推薦:

从菜市场买回一打牡蛎,总有一两个不张嘴的;就像爱情,不会降临在每一个人头上。

內容簡介:

法国佩里戈尔 ,有一座 名叫“爱”的小村子。这里的居民惬意逍遥,人们耽于美酒和佳肴,村子里飘着豆焖肉的醇香。 但是,爱村里却有一种恶疾四处横行,那就是孤独。在这里,人人因为没有爱而憔悴。 纪尧姆天生有一双巧手,二十年来是村里惟一的理发师。突然之间,他发现客人都弃他而去。经历了一番痛苦的思量,他决定改行。“心之愿”婚介所就此开业,纪尧姆也变身为村里惟一的媒人。问题是纪尧姆自己没有结过婚,而丽河爱村的单身男女虽然渴望爱情,却彼此厌恶。无奈中媒人乱点鸳鸯谱,甚至把自己心中的女神也让给了他人……

關於作者:

朱莉娅斯图亚特(Julia Stuart),英国新生代畅销作家、记者。在校学习法语、西班牙语和新闻学,曾赴法国与西班牙教授英语,并在新闻界打拼多年,1999年获得国际特赦组织英国媒体奖期刊类奖(Amnesty International UK Media Awards)。

目錄

第一章 豆焖肉之战

內容試閱

第一章 豆焖肉之战