新書推薦:

《

灯花笑·花时恨(全二册)

》

售價:NT$

356.0

《

发现天赋的15个训练方法+让天赋自由(套装2册)

》

售價:NT$

647.0

《

怦然心动的人生整理魔法:图文版(近藤麻理惠畅销超千万册“怦然心动整理”系列代表作图文版 )

》

售價:NT$

254.0

《

英伟达之道 黄仁勋和他的科技帝国 英伟达创始人兼CEO黄仁勋授权采访图书 全面公开英伟达成为全球市值最高公司的奥秘 讲述黄仁勋的传奇人生和创新历程

》

售價:NT$

403.0

《

甲骨文丛书·德意志人:一部诗人、作家、哲学家和思想家的自传

》

售價:NT$

602.0

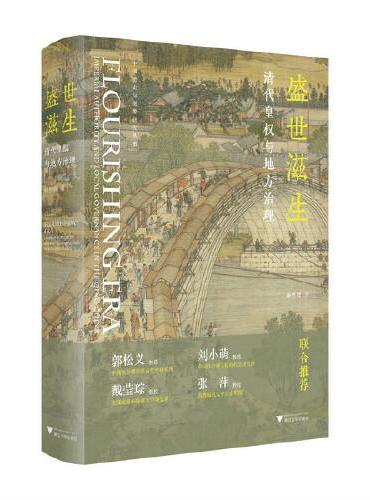

《

盛世滋生:清代皇权与地方治理

》

售價:NT$

755.0

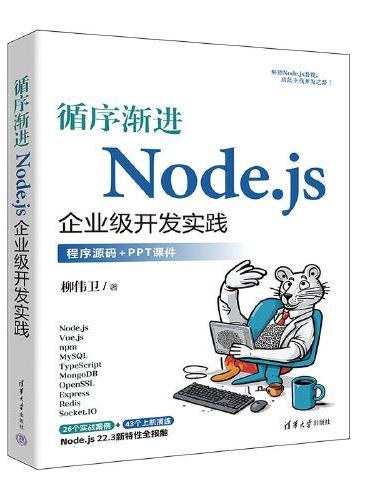

《

循序渐进Node.js企业级开发实践

》

售價:NT$

454.0

《

海外中国研究·中国早期的星象学和天文学

》

售價:NT$

709.0

|

| 編輯推薦: |

|

《柠檬桌子》讲述关于变老的11个故事,巴恩斯冷静克制笔触下罕见的抚慰,让长者动容,也让少年从中发现自己

|

| 內容簡介: |

《柠檬桌子》湿巴恩斯关于变老和死亡的短篇小说集。书中的人物大多已步入老年,他们一方面明白留恋激情和欲望是愚蠢的,一方面又将它们虔诚地保存在记忆中。这些自感越来越无力于追求生命之乐的人,正以各自的方式面对衰老与死亡,并越发知晓青春和生命的意味。

作为一个作家,我写作的理由越来越少(喜欢文字、对死亡的恐惧、希望出名、创作的喜悦、讨厌坐办公室),只为一个首要的理由:我相信最好的艺术表现最多的生命真实。

——巴恩斯

|

| 關於作者: |

朱利安·巴恩斯(1946—

),英国当代著名作家。父母皆为法语教师,哥哥在牛津大学教授哲学,妻子帕特?凯伐纳是著名的文学经纪人。巴恩斯毕业于牛津大学,曾参与《牛津英语辞典》的编纂工作,做过多年的文学编辑和评论家。

“聪明”是巴恩斯作品的一贯标识。八十年代他以突破性之作《福楼拜的鹦鹉》入围布克奖决选,跻身英国文坛一流作家之列。此后,获各大文学奖项无数,三进布克奖决选,并于2011年凭借《终结的感觉》赢得大奖,同年获大卫?柯恩英国文学终身成就奖。

巴恩斯也深得法国读者的好感,他是唯一一位同时获得法国梅第奇奖和费米娜奖的作家,并先后荣获法国文化部颁发的文学艺术骑士、军官、司令勋章,堪称在法国最受欢迎的英国作家之一。

|

| 目錄:

|

美发简史

马茨·伊斯拉埃尔松的故事

你知道的那些事儿

卫生

复活

警惕

树皮

懂法语

食欲

水果笼子

沉默

|

| 內容試閱:

|

一 彼得堡

这部剧算是他的旧作,写于1849年的法国,甫一问世便遭查禁,直到1855年才获准出版。十七年后这部剧作被搬上了舞台,可惜在莫斯科仅仅上演了5场。距离创作这部剧三十年后的今天,她发来电报询问是否允许她改编此剧,供其在彼得堡上演。他同意了,但也委婉指出他的这一少作原本只供阅读,而非面向舞台。他补充道,这出戏配不上她的伟大天才。这是典型的恭维之辞:他从未看过她的表演。

就像他的大部分其他作品,这部剧关乎爱情。如同他的人生,在他的作品里,爱情不可行。爱情可能会,也可能不会唤醒良心、满足虚荣心,甚至洁净肌肤,但是它绝不会带来快乐。爱情里永远有不对等的感情与意图存在。这就是爱情的本质。当然,在某种意义上,爱情是“可行的”:它能唤起人生中最深沉的情感,让他如春日盛开的椴树花般清新明丽,或是如叛国者般受车裂之刑。爱情能让平日里举止文雅、怯懦胆小的他鼓起些微的勇气,尽管这勇气只是一种理论上的勇气,无法付诸行动,演出一场场的悲喜剧。爱情教会他认识了期盼的愚蠢、失败的痛楚、悔恨的怨念,还有对回忆傻里傻气的执念。他懂得爱情,也了解自己。三十年前,他把自己写进了拉基京这个角色中,拉基京向观众吐露了他对爱情的看法:“我认为,阿列克谢?尼古拉耶维奇,每一场爱情,无论是快乐还是不快乐,一旦你完全沉溺其中,它就变成了一场真正的灾难。”这一论调被审查机关删除了。

他原本以为她会扮演剧中的女主角——纳塔利娅?彼得罗夫娜——一个已婚女人,却爱上儿子的家庭教师。但她却选择出演受纳塔利娅监护的韦罗奇卡,依照戏剧的套路,韦罗奇卡也爱上了那位家庭教师。戏剧开演时,他去了彼得堡;她来到他下榻的欧洲宾馆拜访他。她原本以为在他面前会拘谨胆怯,却很快发现自己被这个“温文儒雅、如同祖父般的人”给迷住了。他把她当成个孩子。这有什么好奇怪的呢?她才二十五岁,而他已经六十了。

3月27日那天,他去观看了演出。尽管他深藏于导演包厢,但还是被发现了。在第二幕剧结束的时候,观众开始呼喊起他的名字。她走到包厢,想把他带至舞台,但是他拒绝了,只是从包厢里向观众鞠了一躬。下一幕结束后,他来到了她的化妆间,抓起她的手,在煤气灯下仔细端详她。“韦罗奇卡,”他说道,“我真的创作过这个韦罗奇卡吗?我写的时候从来没怎么在意过她。对我来说,这部剧的焦点是纳塔利娅?彼得罗夫娜啊。但你却是活生生的韦罗奇卡。”

二 现实之旅

所以,他真的爱过他笔下的人物吗?舞台上被聚光灯的光环笼罩着的韦罗奇卡,舞台下被煤气灯的光照簇拥着的韦罗奇卡,他的韦罗奇卡,三十年前在他的作品里被忽视的韦罗奇卡如今却倍受珍视?假如爱情,正如一些人宣称的,只是一桩纯粹自我指涉的事情;假如爱情的对象最终是无足轻重的,因为恋人们看重的只是各自的情感,那么还有什么比一个剧作家爱上自己笔下的人物更合乎自然的事情呢?谁还需要那个真实人物,那个在阳光下、灯光下以及心目中的真实的她的介入呢?这儿有一张韦罗奇卡的相片,穿着校服,怯生生、娇滴滴,眼里却闪着热情,摊开的手掌昭示着信任。

但是如果发生这种困惑,那便是因她而起。多年以后,她在自己的回忆录里写道:“我并没有在扮演韦罗奇卡,我只是完成了一场神圣的仪式……我能清晰地感觉到韦罗奇卡就是我,我就是韦罗奇卡。”所以,如果最先感动他的是那个“活生生的韦罗奇卡”,我能应能谅解;而对她来说,先感动她的可能却是一些不存在的东西——剧本的作者,也许现在已经故去,有三十年了。我们还须记得的事情是:他知道她将是他此生最后的爱。他现在已经是一个老人了,同时也是一个名人,一个时代的代表,一个已经完成使命的人,所到之处皆是赞誉之声。出访国外,人们会为他穿上长袍,戴上缎带,为他授予职务或荣誉。他已经六十岁了。衰老不再只是个轻巧的选择,也是铮铮事实。一两年前,他曾经写道:“人过四十,只有一个词能总结生活的基础:克制。”现在,这个定义人生的日子又过去了二十年。他六十岁了,而她二十五岁。

在信中,他亲吻她的手,亲吻她的脚。她生日时,他为她寄去一副金手镯,镯子内侧刻上了他们两个人的名字。“我现在觉得,”他写道,“我是真心诚意地爱着你。我觉得你已经成为我生命中不可分离的一部分。”这话是落了俗套。他们是恋人吗?似乎不是。对他来说,这是一场基于克制的爱情,其间的激动人心之处在于不停揣测“如果怎样怎样,事情会怎样怎样发生”

。

但是所有的爱情都需要一场旅行。所有的爱情同时也象征着一场旅行,而旅行是需要身体力行的。他们的旅行发生在1880年5月28日那天。他呆在他乡下的庄园里,他央求她来看望自己。但是她不能:她是个演员,在工作,在巡演;甚至她也有必须放弃的事情。但她将从彼得堡乘火车至敖德萨;她的行程将贯穿明斯克

与奥廖尔。他为她仔细查阅了火车时刻表:有三列火车自莫斯科出发,走库斯科线,分别是十二点半开出的快线、下午四点开出的邮车以及晚上八点半开出的慢车,分别在当天晚上十点、次日早上四点半与九点四十五到达明斯克。浪漫爱情之外的实际问题自然也要考虑。心爱的人如何能与邮包同搭同一列车?又如何能坐“红眼”火车?他催促她搭乘十二点半出发的那趟快车,并将到达时间精确为晚上的九点五十五分。

这精确的背后却有着反讽的意味。他自己是出了名的不守时。有一次,他装模作样地带了一打手表在身上。即便如此,他还是迟到几个小时才到达聚会地点。但是在5月28日那天,他雀跃颤抖得像个年轻人,准时地在明斯克的小火车站迎候九点五十五分那趟火车的到来。夜幕降临。他登上火车。从明斯克到奥廖尔有三十英里。

这三十英里他一直坐在她的车厢,凝视她,亲吻她的手,尽情呼吸着她呼吸过的空气。他不敢吻她的唇:克制。或许,他确实尝试过吻她的唇,但她扭转了头:尴尬,羞辱。在他这个年纪,也是乏善可陈。也或者:他吻了她,而她也炽烈地回吻了他:惊奇,不住跃动的慌张。我们不能辨别究竟哪个版本是真实的:他的日记后来被烧毁了,她的信件也没有幸免。我们所能参考的只有他之后的信件,其中唯一可靠的信息是他们的此次五月之旅一直延续到六月。我们知道她还有一个旅伴:赖萨?阿列克谢耶芙娜。那时她做了些什么?假装熟睡?假装突然之间有了能看清黑夜的视力,一直在观看窗外漆黑的夜景?或是埋首于一卷托尔斯泰?三十公里飞驰而过。他在奥廖尔站下车。她坐在自己的位子上,在快车驶向敖德萨时向他挥舞手绢致意。

不,即便是这块手绢也是杜撰出来的。但重点是:他们确实有过一场旅行。现在,这场旅行可以被记忆、被美化、被幻化成各种假设实现后的具象与现实。他不断怀念这段旅行,直到死亡。在某种意义上,这是他人生最后的一场旅行,心的最后一场旅行。“我的人生已离我远去,”他写道,“那些我在车厢里度过的时光——那时我感觉我又二十岁了——是我人生最后迸发的火花。”

他的意思是否意味着当时他差不多已经勃起了?我们这个世故的时代叱责上一个时代的陈腐与规避,申斥它的火花、辉焰、光芒和隐隐的灼热。爱情不是一团篝火,天知道,它是硬挺的阴茎,是濡湿的阴道,我们朝那些神魂颠倒、缴械投降的人吼道。继续吧!你们到底为何不继续?你们这帮怕阴茎、锁阴道的浑球!吻手!傻子都知道你们真正想吻哪里。那为什么不吻呢?坐在火车上,也一样的。你只管把舌头伸到位,让火车的震动替你做就行了嘛。卡拉哒-—卡拉哒,卡拉哒-—卡拉哒!

你的手最后一次被吻是什么时候?假如是你的手被吻了,你又怎么知道他擅长吻手呢?(再说了,上次是什么时候有人给你写信说起吻你的手?)下面,为克制世界一辩。假如我们更了解完美,他们就更懂得欲望。假如我们更了解数目,他们就更懂得绝望。假如我们更了解吹嘘,他们更懂得记忆。他们吻脚,我们吮脚趾。你仍然倾向于等式中我们这一边吗?也许你很对。那么,请尝试一个更为简单的公式:假如我们更了解性,他们更懂得爱。

或许上述分析是完全错误的,我们误以为对优雅风格的分级就是务实。也许吻脚就历来等同于吮脚趾。在信中,他还这么写道:“我亲吻你的小手,亲吻你的小脚,亲吻任何你允许我亲吻的部位,甚至你不允许的地方我也要吻遍。”对信的作者与读者来说,这是否已经足够明了?如果是,那么或许反之亦然:对心的体察那时也做得很粗疏,就像现在一样。

然而,当我们嘲笑过去时代里那些矫揉造作的摸索者,我们也应该准备好面对下一个世纪人们的讥讽。我们怎会从未想到过这些?我们信奉进化论,至少认为进化在我们身上达到顶点。但是我们却忘了这样就必然要求进化超越与我们唯我独尊的自我之上。那些俄罗斯老人善于梦想更好的时代,而我们却漫不经心地为他们的美梦喝彩。

当她的列车继续驶向敖德萨时,他则在奥廖尔的一间酒店里度过了一夜。真是冰火两重天的一晚啊,因为脑里全是她的意象而狂喜不已,却也因此辗转难眠。此时,克制的妄念向他袭来。“我发现自己一直在喃喃自语:‘我们多么应该一起度过这一个晚上啊!’”对此,我们这一务实而又烦躁的世纪回应道:“搭上另一列火车!去亲吻她,亲吻那些你未曾吻过的地方。”

这样的行为可能是过于危险了。他必须维持爱的渺茫。于是他给了她一个奢望。他承认当列车即将离开的时候,他突然心血来潮,心生想要绑架她的“疯狂”。当然他很快抵挡住了这一诱惑:“电铃打响,然后道声‘再见’

,就像意大利人说的那样。”但是,假如他真的实施了这一时兴起的计划,想想第二天报纸上的头版头条会刊登些什么吧。“《奥廖尔火车站丑闻》,”他愉快地想象着。奢望啊。“昨日本地发生了一件异常事件:老作家T某陪伴名演员S某搭乘火车前往敖德萨的一家剧院为本季演出。在火车即将出站的刹那,T某有如魔鬼上身,突然将S某女士从车窗拽出车厢,S某女士奋力挣扎,仍无法挣脱……”奢望啊。真实的瞬间却是——可能有一块手绢从车窗里挥舞,可能有火车站的煤气灯光照笼罩着老人苍白的轮廓——被重新写入了闹剧或是情节剧之中,写入了新闻文体和“疯狂”之中。诱人的假设与未来无关,它安全地存留于过去。电铃打响,然后,正如意大利人那样说了声“再见”

。

他还有另一项策略:匆匆奔向未来,以确保现在爱情的渺茫。虽然没有“任何事件”发生过,但他已经在回顾那一可能发生的事情。“假如我们在未来的两三年内再次相遇,我就该垂垂老矣。至于你,无疑将进入了人生的正常轨道,我们的过去将不留一点痕迹……”他想,两年会让一个老人更加老朽不堪;而对她而言,轻骑兵军官丈夫带来的乏味然而规律的“正常生活”已经在等待着她,可以想见舞台下的轻骑兵军官将马鞭弄得咣当直响,如马一般发出哼哧哼哧的呼声。N.N.弗谢沃洛日斯基。气势汹汹的军服在那位憔悴驼背的小老百姓面前是多么管用啊。

此刻,我们不应该再想着韦罗奇卡了,那个天真、不幸的被监护者。扮演韦罗奇卡的女演员是一个坚毅果敢、敢怒敢言、放荡不羁的人。那时她已经结婚了,为了与她的轻骑兵在一起,她在争取离婚;在她的一生当中,她会结三次婚。她的信件并没有存留下来。她是否让他产生过错觉,以为她爱着他呢?她是否曾经有一点点爱过他?或许她爱他并不止一点点,尽管也曾为他的期待失败、他撩人的克制而伤心难过?她是否可能也跟他一样被他的过往所禁锢?假如对他而言,爱情总是意味着失败,那么难道爱情会对她有所不同吗?假如你嫁了个恋足癖,那么你发现他蜷缩在你的鞋柜里也就无须惊异。

在写给她的信中,他回忆这场旅行,隐约提及“拴住”这个词。他指的是是车厢的锁吗?还是她唇上的、心上的锁?抑或是绑缚他肉体的锁?“你知道‘坦塔罗斯

’面临的困境是什么吗?”他写道。坦塔罗斯的困境在于被无休无止的干渴折磨;水就在他的脖子下翻滚,但是每当他低头去喝水时,那条河就会从他身边流走。我们是否可以就此断言,他曾经企图吻她,但每当他趋身向前,她便抽身退却,移开了她濡湿的嘴唇。

另外一方面,一年以后,当一切都安然定型,他写下了这样的话:“你在信的末尾说‘热烈地吻你’。怎么样才是‘热烈地吻你’?你的意思是不是要与那晚的吻一样?那个六月的夜晚,我们在火车车厢里。如果我活一百年,我将永远无法忘记那些吻。”五月成了六月,怯懦的求婚者变成了欣然接受狂吻的猎艳者,锁渐渐松动。这是事实吗?抑或那个才是事实?现在,我们想要利索点,但难得利索啊;是心牵动性,还是性牵动心。

三 梦想之旅

他曾旅行。她也曾旅行。但他们未曾一起旅行;再也没有。她去他的庄园探访他,在他的泳池里游泳——他把她称作“圣?彼得堡的水中女神”——当她离开以后,他以她的名字命名她睡过的房间。他吻她的手,他也吻她的脚。他们相遇,他们鸿雁传书,直到他去世。此后,她竭力保护人们记忆中的他免遭庸俗的曲解。但是,他们仅仅一起旅行过三十公里。

他们原本可以一起旅行。假如那样就好了……假如那样就好了。

但是,他是“假设”的行家,于是他们就一起旅行了。他们在条件式过去式中旅行了。

她即将再婚。N.N.弗谢沃洛日斯基,轻骑兵军官,咣当,咣当。当她想为自己的选择向他征询意见时,他拒绝回答。“现在问我意见,已经太迟了。酒已经取出——就得喝了它。”她是否以一个艺术家向另一个艺术家询问的方式,征询他对她即将嫁给一个与她少有共同之处的人的意见?或者并不仅仅如此?她是否在提出她自己的假设,请求他惩罚她遗弃了自己的未婚夫?

但是这个像祖父一样的人——他自己可从来没有结过婚——拒绝给予任何惩罚或是褒奖。“酒已经取出——就得喝了它。”

在情感的关键时候,他是不是习惯于用外语表达?是不是法语和意大利可以提供文雅的委婉语帮助他逃避现实呢?

当然,假如他鼓励她对她的第二次婚姻有所迟疑,那么就会引入太多的现实,就会引入现在时。他一锤定音:喝了这酒吧。命令一旦下达,幻想便可继续。二十天以后,他写了另外一封信,信中如此写道:“就我而言,我总是梦想着如果我们能一起旅行那有多好——就我们两个人——至少旅行一个月,没人知道我们是谁,没人知道我们在哪儿。”

这是一个平平常常的逃避之梦。就只有两个人,隐姓埋名,时间任他们掌控。这当然也可以说是一场蜜月之旅。精明世故的艺术阶层不去意大利度蜜月,还能哪儿?“不妨想象一下这幅画面吧,”他打趣道,“威尼斯(也许在十月吧,那是游览意大利的最佳时节)或罗马。两个穿着旅行装束的外国人——一个高大、笨拙、白发、长腿,但是非常满足;另一个则是一位纤瘦苗条的小姐,有着一双迷人的黑眼睛和一头黑发。让我们假定她也是满足的吧。他们在城镇里闲逛,乘坐贡多拉,他们去画廊,进教堂,等等,夜间他们共进晚餐,一同去剧院看戏——然后呢?至此,我的想象礼貌性地打住。是否因为想遮掩些什么,或者没有任何东西可遮掩?

他的想象就此打住了吗?我们的可没有啊。对于下一世纪的我们来说,接下来发生的事情可真算得上是稀松平常。一位巍巍颤颤的老人在一个摇摇欲坠的城市与一名青春年少的女演员共度一场冒牌蜜月。在亲密的晚餐之后,贡多拉船夫将他们一桨一桨地送回酒店,轻歌剧在他们耳畔回旋。接下去发生什么还需要讲吗?我们不讨论现实,所以老人的孱弱、被酒精腐蚀的肉体不再是个问题;我们安安稳稳地置身于条件句中,旅行毯包裹着我们。所以,假如这样就好了……假如这样就好了……那么你就可以操她了,不是吗?这是无法否认的。

幻想着与一个仍围绕在丈夫身边的女人到威尼斯共度蜜月,并对这样的幻想做精心描绘,是具有危险性的。当然,你可以选择再度宣布放弃她,只是在挑起她的想象之后,你有可能会在某天早上发现她就站在你家门口,倚靠在行李箱边,手里拿着护照,羞涩地把护照当扇子扇。不:更真实的危险是面对痛苦的危险。禁欲意味着逃避爱,继而能逃避痛苦,但是即使在这种逃避之中也布满了陷阱。例如,痛苦会存在于你止乎礼的威尼斯幻想与摆在眼前的事实之间的落差之中。事实是:她在自己的蜜月旅行中,会与N.N.弗谢沃洛日斯基——那个轻骑兵军官,那个不懂学术,沉迷肉欲的人——交欢。

什么能治愈伤痛?那些自作聪明的老人会回答:时间。你更加清楚。你足够理智,明白时间并不是总能治愈伤痛。人们通常认为性爱是篝火,是灼干眼球的烈焰,最后将熄灭,归于凄冷的灰烬,这种意象需要调整。如果可以,不妨试试滋滋作响、灼灼烤人的汽灯焰吧,但是它可能更糟:它发出妒忌、暗淡而又无情的光亮,这一光亮捕捉住了一位老人,在火车驶出的那会儿,他站在一个州火车站月台上。这个年迈体衰的老人紧盯着昏黄的车窗,凝视着那只即将从他生命中抽走的手。老人跟随火车走了几步,望着它蜿蜒地消失在远方。他的眼睛仍紧紧地盯着守车上的红灯,直至它变得比夜空中红宝石般的行星还要微小。继而他转过身来,发现自己仍独自站在月台灯下,未来的数小时内除了在一间有霉味的酒店里等待之外,别无他事。他试图说服自己,告诉自己他赢了,心里却清楚地知道自己输了。这一个无眠之夜他将用无数个温暖的假设来填满,然后再度回到火车站,再一次独自站立,站立在和煦的阳光下,去开启另一场更为严酷的旅行:搭乘火车驶回前一晚与她共同度过的三十英里行程。他将用他余下的一生铭记这段从明斯克到奥廖尔的旅程,而这段旅程也将永远地被那无从记录的奥廖尔到明斯克的返程之行覆上阴影。

所以他提议另一场梦想之旅。旅行的目的地依然是意大利。但是她已经结婚了。她身份已然改变,不再是个有趣的讨论话题。喝下这酒吧。她即将去意大利,可能与她的丈夫同行,我们最好不要打听她的旅伴。他赞同这场旅行,只是因为这是他为她提供了一项选择。这次不是有竞争意味的蜜月之旅,而是回到无痛苦的过去条件句。“在佛罗伦萨,我度过了生命中最快活的十天,那是在很多很多年以前。”时间能麻醉伤痛。很多很多年前,那时他“还不到四十岁”——人生的基础还未成为克制。“佛罗伦萨给我留下了最目眩神迷、最诗意盎然的印象——即使是我独自一人。如果当时有个善解人意、美丽善良的女子陪伴着我,那将会何等的惬意啊——至善至美!”

这是很安妥的。幻象可以掌控,他的天赋是误忆。几十年以后,这个国家的政治领袖们将孜孜地修去历史上的没落者,抹掉照片上的道道痕迹。现在,他则是埋头专注于他的照相簿子,小心翼翼地将过去同伴的形象插入其间。把那个怯生生、娇滴滴的韦罗奇卡的相片贴上,而此时灯光照耀在他的白发上,留下黑色的阴影。

四 在亚斯纳亚波利亚纳

在与她会面后不久,他与托尔斯泰住到了一起。托尔斯泰时常带他出去打猎。他被安顿在最佳埋伏点,在那上空时常会有沙锥鸟经过。但是,那天的天空,在他看来,却一直寂寥苍茫。从托尔斯泰的埋伏处经常会传来枪响声;一声,再一声。所有的沙锥鸟都奔向托尔斯泰的枪口。这似乎是再自然不过了。他自己只打中过一只落单的鸟儿,但是随行的狗却没有把它找到。

托尔斯泰认为他毫无能耐、优柔寡断、缺乏男子气概,还是个轻浮的交际老手和可鄙的“西化”鼓吹者。托尔斯泰接纳他,厌恶他,与他在第戎共度了一周,跟他吵架,又原谅了他,看重他,拜访他,又要求与他决斗,拥抱他,鄙视他。当他在法国奄奄一息之时,托尔斯泰这样表达了他的同情之意:“得知你患病,我非常悲痛,尤其是在确定你病得不轻之后。我意识到我是多么地关爱你。假如你死在我先头,我必定异常伤心。”

那时,托尔斯泰对克制一说嗤之以鼻。之后,他开始痛斥肉欲,美化和推崇农民基督徒式的简朴单纯。他试图保持贞洁,但屡屡以喜剧收场。他是一个骗子,一个假冒克制者吗?或者他只是缺乏技巧,而他的肉体拒绝克制而已?三十年后,他死在了一个火车站里。临终前他的话并非是:“电铃打响,然后,正如意大利人那样说了声‘ciao’。”这位成功的克制者是否嫉妒他那不禁欲的同侪?有的戒烟者拒绝别人递来的香烟,但是会说:“朝我喷烟吧。”

她旅行、工作、结婚。他请求她把依照她的手的模样制成的石膏模型寄给他。他曾经多次吻过这只活生生的手,几乎在每封写给她的信中都吻了这只想象中的手。现在,他可以在石膏模型上按上他的双唇了。相较于空气,石膏的质感是否更接近于肉体?或者说石膏是否将他的爱与她的肉体凝固成了纪念物?他的这一请求不乏讽刺意味:通常,是作家那富有创造性的手才会被塑成石膏;通常,这么做的时候,这位作家已经去世。

所以当他日渐衰老,他心里明白了她是——已经是——他此生最后的爱。既然他如此重于形式,此刻他是否还记得自己的初恋?他是这方面的老手。他可曾思虑初恋将影响人的一生一世?初恋要么迫使你重复同一类爱恋,盲目迷恋其构成,要么成为一个警示、陷阱、反例。

他的初恋发生在五十年前。她曾是某位沙霍夫斯卡娅公主。那年他十四岁,她二十多岁。他爱慕她,她却只是把他当作一个孩子。这让他困惑不已,直到有一天他发现了原委。她已经成了他父亲的情妇。

他与托尔斯泰一同猎杀沙锥鸟的第二年,他再度来到亚斯纳亚波利亚纳。那天是索妮娅?托尔斯泰的生日,宾客盈门。他提议每人讲述人生中最快乐的时光。这游戏轮到他自己时,他兴致勃勃,脸上浮现出他惯有的让人悲伤的微笑,向众人宣告:“我这一生最快乐的时刻当然是爱的瞬间。那一瞬间,你与你所爱的女人四目相视,你感觉到她也爱着你。这种美妙的时刻我曾经历过一次,或许两次。”托尔斯泰觉得这答案很气人。

之后,年轻人坚持要跳舞,他向众人展示了巴黎最新的舞姿。他脱去外套,将大拇指插在马甲的袖孔里,弹跳、踢腿、摆头,白发翻飞。全场的人都为他鼓掌喝彩;他气喘吁吁地跳着跳着,突然倒了下来,瘫倒在一张扶手椅上。这是一场巨大的成功。托尔斯泰在他的日记中写道:“屠格涅夫——康康舞。悲伤。”

“一次,可能是两次。”她是否是那“可能的第二次”?可能吧。在他的倒数第二封来信中,他吻她的手。他的最后一封信是用一根不中用的铅笔写就的,在信中,他并没有提及吻。相反,他写下了这样的话:“我不会改变我的爱慕之情——我对你的爱至死不渝。”

死亡在六个月后降临。她的石膏模型手如今保存在圣?彼得堡的戏剧博物馆里,在那座城市,他第一次亲吻了她的手。

……

|

|