新書推薦:

《

英国简史(刘金源教授作品)

》

售價:NT$

449.0

《

便宜货:廉价商品与美国消费社会的形成

》

售價:NT$

352.0

《

读书是一辈子的事(2024年新版)

》

售價:NT$

352.0

《

乐道文库·什么是秦汉史

》

售價:NT$

367.0

《

汉娜·阿伦特与以赛亚·伯林 : 自由、政治与人性

》

售價:NT$

500.0

《

女性与疯狂(女性主义里程碑式著作,全球售出300万册)

》

售價:NT$

500.0

《

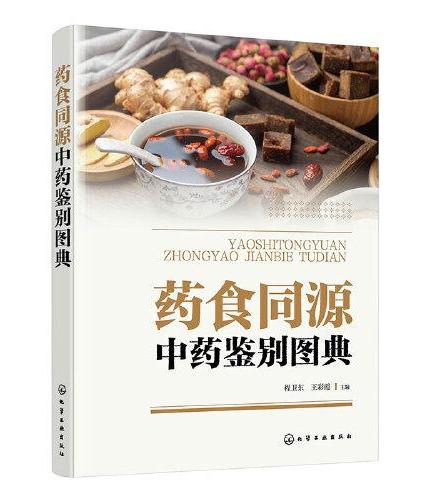

药食同源中药鉴别图典

》

售價:NT$

305.0

《

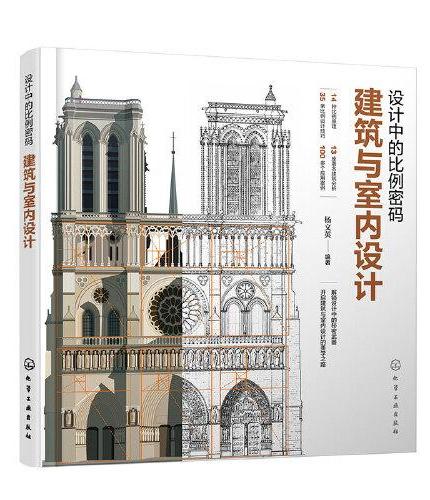

设计中的比例密码:建筑与室内设计

》

售價:NT$

398.0

|

| 編輯推薦: |

所有的变革因素都要从自身内生长出来,才会真正富有力量。

很多管理问题,解决了“道”的问题,“术”的问题往往是势如破竹。而不理解“术”背后的“道”,工具再多,也只是摆设,弄不好还容易伤着自己。

王石、刘强东、许知远作序推荐

|

| 內容簡介: |

一个中国人是条龙,三个中国人是条虫。这句广为人知的调侃,成了众多中国企业的梦魇。

中国人为什么组织不起来?中国企业为何走向世界那么难?

在《中国人为什么组织不起来》这部早已广为流传的著作中,肖知兴教授从历史、政治、经济、管理、哲学、心理学等多个角度出发,剖析中国组织的结构,为解决这个困扰众多企业的问题,提供自己的体悟和心得,从而让读者设计出最适合自己实际情况的管理方法。难得的是,《中国人为什么组织不起来》一书绝不像其他学术书籍那样艰涩难读,其笔调轻松流畅,将传统与现代管理知识融会贯通,让人在学习知识的时候,又体会到一种深深的享受。

《中国人为什么组织不起来》共分四篇,第一篇主要解决组织中国人的问题,提出了中国企业组织能力模型。第二篇从学科背景来看组织问题,第三篇探讨了组织失败的四个案例,涵盖国家层面、传统层面、海外华人的组织失败,以及国内企业海外扩张的问题所在。

|

| 關於作者: |

肖知兴,1972年生于江西。1993年毕业于中国人民大学劳动经济专业,2004年获欧洲工商管理学院(INSEAD)组织行为学博士。

著有《企业江湖》、《中国人为什么组织不起来》、《论语笔记》、《纸上谈兵说管理》、《不同文化的社会资本》、《东张西望》、《中国人为什么创新不起来》和《常识与管理》等。

|

| 目錄:

|

推荐序一 我们放弃了什么,得到什么?王石

推荐序二 企业价值观的重建刘强东

推荐序三 未完成的探询许知远

导言

第一篇 组织中国人

第一章 中国人为什么组织不起来

第二章 两种组织方式

第三章 中国企业组织能力模型

第二篇 组织科学的角度

第四章 四种组织形式

第五章 五个方面的社会资本

第六章 六种改变行为的领导力

第三篇 中国组织的失败

第七章 明王朝的覆灭

第八章 票号悲歌

第九章 王安电脑的兴衰

第十章 TCL兵败如山倒 第四篇 结论

第十一章 传统:竞争力的最终源泉

附录 对一个简单组织的理解

再版后记

|

| 內容試閱:

|

我们放弃了什么,得到什么?

王石

中国古代历史最为世界称道的是文化的统一性和延续性,这至今仍令我们骄傲。但从另一个角度看,千年一贯的治乱循环、王朝从内部溃败的共同特征,都足以说明中国传统社会的组织是很不成功的,它们远远不像中国的文化那样,经得起时间的考验。

今天,为数众多的中国企业在经济上取得了巨大成功,仅仅三十年时间,这是奇迹,但三十年时间也说明中国企业的成功还没有经过时间的检验,也就还没有到我们骄傲的时候。许多外在因素——甚至仅仅是运气,都可能带来经济上的成功,但如果没有好的组织,企业做不到基业常青。

万科选择了另一条道路和发展逻辑,“万科之道”所说的做简单不做复杂、做透明不做封闭、做规范不做权谋、做责任不做放任,其实是与中国传统“王道”、“驭人之术”截然不同的西方模式,从动机上说,是出于对中国传统组织理论的彻底怀疑。这一点上,万科的实验与肖知兴博士在《中国人为什么组织不起来》一书中的论点是暗合的。

组织的本质是人群的凝聚,也就是领导的模式。肖知兴博士在论述、比较不同的组织模式之后,介绍了六种改变行为的领导力,它们是:脑、心、脸、灵、魂和体的机制。

“脑的机制”是我们最熟悉的领导力,亦即理性的机制,利用人们趋利避害、效用最大化的倾向来对他们施加影响,通过鼓励或惩罚,引导人们朝组织的目标前进。此外的五种机制,或多或少都属于精神层面,比如心(喜欢、爱戴和认同)、脸(对舆论或他人看法的重视)、灵(价值观和信念)、体(制度化),甚至魂(超自然的影响力)。

员工出于自身利益最大化的钻营或奋斗,最终能否让公司运作达到一种优化的状态?公司能否准确地衡量员工行为,从而给予适当的报酬和激励?对“脑的机制”即理性的激励制度持质疑观点的经济学家和管理学者,最终落到这两个根源性问题。但是企业用人难道能完全抛开“脑的机制”,建立一个纯理想化的组织吗?从管理理论形成的那天起,这种争论就一直存在,到了今天,管理学者和企业家甚至开始思考到底应该如何看待“绩效”在组织体系中的作用。

肖知兴博士没有全然否定“脑的机制”,但他显然更偏向于持质疑态度。他在书中说,最终的竞争力只有来源于这样一种管理者,他们能够通过自身的领导力,通过激励员工,使得员工能够主动放弃那种狭隘的、短期的自利,在更大范围内开展合作,从而达到更高的组织效率。领导者要做的最重要的事情是通过各种方式发出可信的信号,从而在企业内建立一种合作的预期。

为此,他举了两个典型例子,一个是虔诚得近乎孤僻的清教徒洛克菲勒,一个是在意名声得近乎偏执的圣公会教徒沃森。肖知兴称洛克菲勒为“圣徒式的商业英雄”,洛氏创造了当时世界上最大的企业和最大的慈善事业,他坚信自己只是上帝财富的管家的训导,并传递信号,“我一直财源滚滚,如有神助,这是因为神知道我会把钱返还给社会。”沃森苦心经营IBM,是为了向全世界证明他是一个正直的商人,他不仅要建成一个伟大和令人称羡的公司,还要处处体现高尚的价值观以及传统信仰。作为企业史上最顶尖的人物,洛克菲勒和沃森首先是一名信徒,要说明精神与信仰在组织中的关键作用,这两个人无疑是最好的例证。

信号要可信,从而能打动员工,光靠嘴巴说说没用,必须有一些动作,也就是实实在在的投入和付出,比如员工待遇、员工决策权、员工持股等。作者特别举出一个有趣的概念:领导者主动放弃可以不放弃的利益(Leave

Money on the Table)。

有意思的是,从一开始,万科似乎就有这个鲜明的特征:主动放弃可以不放弃的利益。

这样的例子可以举出很多,最广为人知的可能是“超过25%的利润不做”这句话。从有这句话开始,不乏人们的质疑,也有人较真于25%是毛利率、净利率还是资产回报率。我想,首先,这句话是揭示一种理性,即暴利的短期性。在完全市场经济中,任何暴利都会迅速吸引资本投向这个领域,从而增加供应,压低价格和利润。市场的力量使得暴利具有短期性和不确定性,盲目追逐暴利的企业,最终的结果是还回去,甚至还得更多。其次,这句话更说明了万科做生意的态度:我们不追逐暴利,我们选择用理性的方式来承担行业责任,并愿意为此放弃可以不放弃的一部分利益。

不仅是有这样的态度,我们用行动践行态度。上世纪90年代,在低价获得合肥的一块地后,得知地方政府惋惜价格过低,心生悔意,万科主动提出放弃地块交割。几年前,企业家李书福将其公司持有的某地块部分转让给万科,谈妥价格之后,国家公布海南建设国际旅游岛,房价地价迅速攀高。万科也向李总表示:愿意重新商谈地价(惺惺惜惺惺,吉利李总亦表现出放弃可以不放弃的利益的精神,回复:谈好的价格,就不变)。

一家公司能作出这样的决策,首先要求其领导人自己做到。万科第一次进行股权激励的时候,公司高管自律三年内不出售他们即将获得的股票,这其实意味着他们主动放弃了一些可以不放弃的利益。

1988年,在万科股份化改制过程中,我主动放弃并影响其他万科同事放弃可以持有的股份。回想起来,这个举动对塑造万科的公司气质起到了至关重要的作用,也是一系列“放弃可以不放弃的利益”行为的源头。后面的种种行为,无不受这个行为中所体现出的理性和克制的财富观影响。这种财富观是不以财富为人生的终极目的,不耽于物质享乐,谨慎自省的生活态度,同时,时刻遵循价值分享的原则。在那以后,万科还有MBO的机会,但管理层都选择了放弃,理由是:如果选择MBO,以管理层为首的员工拥有这家公司,在扩大生产、经营管理的过程中,我们还能有这种平和的心态来作决策吗?企业的发展和壮大需要不断增资扩股,完成MBO却没有资金跟进的管理者,有可能反而就成为企业做大的阻力。

今天,万科已经来到中国民营企业发展的最高海拔线,并成为全球最大的住宅开发商,我相信它仍然拥有获得更大成功的潜力。1988年我和万科员工选择放弃的股份,以企业股的形式存在,占改造后的股份有限公司注册资本的40%,当时价值480万元人民币。到2010年的10月底,这笔资产的账面价值接近10亿元。中国企业股份制改造后存在过的大部分企业股,都陆续演变成了企业管理者的财富。22年之后,我和万科员工再次面临如何决定这笔财富归宿的抉择。我认为,这笔财富唯有贡献给社会、用于公益事业,才能获得广泛的认同。

最后,经员工大会选出代表审议方案,同意我的倡议,将帐面价值近10亿的财富用于社会公益,计划主要用于建设一家公益儿童医院。

我们得到的,是对生命的赞美。

导言

这是关于中国文化和中国管理一个清谈性质系列的第一种。说是清谈,有几方面的原因。

其一,我花费大量时间所作的那些所谓的学术研究,规矩很多,圈子却很小。想想还是用这种比较直接的方法,把一些想法、一些文献总结出来,也许能帮助更多人,在这些让他们废寝忘食的问题上节省一些时间。也许有人会认为这不是做学问的正道,也顾不得了:只是清谈而已。

其二,是文体上的原因。中国人写文章,气势很重要,代表权威性和合法性,尤其是写管理,爱琢磨点事儿的,个个一套理论,最后,得靠气势才能把大家比下去,概念、逻辑和理论,倒是次要,这里反其道而行之,因为只是清谈,不端架子,不摆气势,目的是把道理讲清楚,把话说明白。

其三,管理首先是一种实践,管理实践不仅是检验管理理论的标准,而且还经常是管理理论的老师。何况我们这里谈得上是中国企业的管理,一门“西方名校没有的学问”。我先把话讲在前头,这里只是清谈而已,求的是明理和开智;拿来就能用的什么成功的秘诀、公式、模板之类,这里大概是找不到的。修行靠个人,要想进步,还是离不开在个人做企业的具体实践过程中的体悟和提高。

本书内容分为四篇。第一篇主要解决组织中国人的问题。先是提问,中国人为什么组织不起来。问题提得也许尖锐了一些,但目的是为了引起充分的重视。然后是分析可能的解决途径(第二章—两种组织方式)。最后是提出具体的解决方案(第三章—中国企业组织能力模型)。提出解决方案时,重点在于大的思路,也涉及具体的技术、工具、方法,但往往是点到为止。也就是说,相对于“术”,我更多强调的是“道”的问题。

第二篇是从学科背景来看组织问题。第四章—4种组织形式,侧重经济学的角度;第五章—5种社会资本,侧重社会学的角度;第六章—6种领导力,侧重心理学的角度。这一篇里,我们面对的问题是普遍的组织问题,而不仅仅是中国企业的组织问题,内容也相对更深奥,理论性、专业性更强一些。国外的学者讲什么东西,习惯于问:“我讲清楚了吗?”潜台词是:“大家如果听不懂,那是我的责任—没有把问题讲清楚。”希望这里我采取的清谈方式,能够最大限度地解决这个问题。如果还是不懂,不要紧,那也是我没有讲得更清楚的缘故。

第三篇是中国人组织失败的4个案例。4个案例的角度各有不同:明王朝的覆灭是一个国家层面的组织失败的案例;票号悲歌是一个典型中国组织失败的案例;王安电脑的兴衰则是一个海外华人组织失败的案例;TCL则是一个国内企业进行海外并购的过程。因为是案例,所以侧重点在于对已发生事实的尽可能脉络清楚的描述,而不是理论性的分析。当然,读者也不难通过使用前几章提供的理论框架来形成自己的分析和意见。

第四篇是结论。国家、企业最终竞争力来自文化,来自共同的信念。中国企业家要善于利用最广泛的各种文化资源,通过在组织内树立牢固的价值观,坚定整个组织对于“走正道”,也就是通过创造性劳动来实现大家更好的生存状态的信念,所谓“居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道”(《孟子?滕文公下》)。这里,我特别强调的是传统的力量。现代化是传统的现代化。丢掉了传统,我们就丢掉了立身之本,什么管理,什么核心竞争力,都只是夸夸其谈。

总体而言,这本书里,我再三强调的是价值观、信念、文化的力量,强调的是务虚的重要性。当然,管理实践的成功,技术性的维度(怎么做事)和社会性的维度(怎么拢人),自然是缺一不可。这里我突出社会性的维度,并不意味着我认为技术性的维度不重要。事实上,从如何建立一个有效的组织的角度,本书也提供了大量的分析性、技术性的内容,有慧心的读者自然不难在此基础上,广泛参考,精心设计出最适合自己实际情况的管理方法。

有些学者认为,制度层面的问题在制度层面解决,制度建设才是社会进步的关键,不要老试图在文化层面上下工夫。我这里讲管理而大谈文化,在他们眼里,大概也属于这种于事无补的本质主义者吧。不过,如果他们熟悉诺斯、威廉姆斯、青木昌彦等人的制度经济学,跟他们一起去探索一下制度的起源,知道非正式制度是正式制度的基础,制度是从思想与文化中长出来的,思想与文化是制度的因而不是果,可能就不会这么想了。

如果说本质主义的风险是空谈文化、不切实际的话,技术主义的风险则是知其然,不知其所以然,东一榔头,西一斧子,与本质主义相比,也未见得更高明。我自己的经验是,很多管理问题,解决了“道”的问题,“术”的问题往往是势如破竹。而不理解“术”背后的“道”,工具再多,也只是摆设,弄不好还容易伤着自己。当然,对于实践者来说,这两者肯定是相辅相成、紧密联系的。千里之行,始于足下,因为先迈左腿还是右腿,先自己打起来,这路肯定是没法走了。所以,最重要的是,当下此刻,让我们先走起来。

第一章

中国人为什么组织不起来

泛泛而谈中国人之不善于组织并不是一个新话题。孙中山在以基督徒的精神越挫越奋的革命过程中,屡屡慨叹中国人是一盘散沙,无从组织。革命成功之后,更是“去一满洲之专制,转生出无数强盗之专制,其为毒之烈,较前尤甚。”蒋介石一生也是殚精竭虑地试图以他自己的方式把中国人组织起来,20世纪30年代在国民党的一个右翼组织的内部讲话时,他激愤地指出,中国人作为个人很聪明,但缺乏集体精神,纪律被抛弃了,所有礼貌和高尚的德性都丢失了,“到处都是肮脏和污垢到了极点”。与孙中山、蒋介石相对应,毛泽东领导的三湾改编、古田会议、延安整风,矛头所向,都是这个如何把中国人组织起来的问题。所以,中国革命史上主义之间的竞争,从某种意义上来说,归根到底是组织能力的竞争,谁先把中国人组织起来,谁就赢得了中国。

中国人的这种欠组织性,在与同属儒家文化圈的日本人的高度组织性相比时,尤其让我们印象深刻。一个经常刺激我们的说法是,一个中国人是一条龙,三个中国人是一条虫;与之相对应,一个日本人是一条虫,三个日本人是一条龙。三个中国人已经是一条虫,更何况三万个、三亿个,人越多,实力越弱,这一点在中日战争史中似乎已经屡试不爽。甲午战争中,中国军队在首战黄海失利,其实并不太丢人,毕竟双方实力相仿。虽然失利,但主力尚在,还有可能重新再来。后来北洋海军全军覆没,其实更多是败在陆上。当时日军在荣城湾登陆后,分南北两路同时向威海卫进犯。当威海卫守台清军与敌军进行殊死搏斗时,烟台以东尚有清军30余营,但由于不归李鸿章调遣,无一营一哨前往救援。例如,驻烟台嵩武军名义上归北洋大臣调度,但当清政府和李鸿章拟从烟台调孙金彪嵩武军协防威海卫时,李秉衡就以“烟守将只孙金彪一人,若再调往,无人守御,烟台必危”为借口,予以拒绝。清政府由南方调来的“勤王”之师,虽朝旨一再“催令前进,勿任延缓”,同样,也无一营前往威海卫增援。史家感慨,这哪是中日两国之战,分明是日本与李鸿章一人之战,军心涣散至此,不败才怪。

抗日战争时中国无组织的情况更糟,李宗仁在回忆录中总结,当时中国军队包括中央军、东北军、西北军、山西军、粤军、桂军、川军、滇军及其他各省地方军。征募方式不一致,训练方法不一致,装备也不一致,德、日、俄、意、英、美、法、捷克等国武器一应俱全,几乎是一个世界武器陈列所。不仅如此,各支军队信奉的指导思想还不一致。而且,中央当局的一贯政策是借对外作战来消灭各杂牌军的实力。所以,一种常见的情况是,中央军在武器、弹药、被服、粮饷各方面,都有无限制的补充,杂牌军则被克扣。“大敌当前之时,并肩作战的友军,有的食丰履厚,武器精良,气焰凌人,有的却面有饥色,器械窳劣。要他们同样出死力而无怨尤,又岂可得呢?”最有讽刺意味的是,杂牌军需要靠向军事物资主管部门行贿才能得到补给。“军队为国捐躯,武器损失,弹药消耗在所难免,尚需向上级机关官员行贿才可得到补充,实为千古未有的怪现象。”

黄仁宇《万历十五年》所说的“数目上管理”,想要解决的,其实也是中国的这个无组织问题。老先生早年戎马倥偬,在国民党军队官至中校,李宗仁所说的那些问题,他也应该是感同身受,所以,花了12年时间读了博士学位后,顶着美国汉学界的压力,写了这本被视为异端、迟迟得不到主流承认的书,可能实在是不吐不快吧。书中故事写得精彩,但从理论的角度,不得不承认,很多地方,他道理都没有完全说透。所谓“数目上管理”,其实就是社会学鼻祖韦伯的理性化命题。理性化、正式化、科层化,这里都是同义词,指的都是一种预定目标、事先安排的组织体系和游戏规则,从而实现有关当事人利益的最大化。传统中国问题的实质在于,理性化的正式组织安排与主流儒家的泛道德主义的价值观和人性预设相悖,理性化的倡导者,因为把各方面当事人物质利益的承认作为出发点,在道德上容易成为道德主义者攻击的对象,最后往往自身难保,理性化的建设自然半途而废。远者如商鞅、王莽,近者如王安石、张居正,最后都是毁誉不一、面目不清地先后被淹没在历史长河的浊流中。如果说,缺乏组织性这个中国在近代成为一个失败国家的根本原因是一条毒蛇,《万历十五年》打的就是这条毒蛇的七寸。只可惜他力道不足,并没有把问题完全说透。

中国历史上的政治与军事的失败,从组织的角度分析,很大程度上是组织能力的问题。虽然本书的重点是中国企业的组织问题,但中国历史、中国文化是我们开展探讨中国企业组织问题的一个重要背景。很多企业管理者非常注重向优秀国家领导者学习,因为企业的管理与国家的治理,企业层面的组织与国家层面的组织有很多相通之处,打通这些联系对于我们更透彻地理解我们面临的问题肯定会有很大的帮助。而且,更重要的是,当我们把企业问题放在历史、文化的大环境中讨论,联系历史上的有关教训来反思时,将有助于我们对企业层次的组织问题保持一种清醒的现场感,从而对所探讨的问题的文化厚重性与历史复杂性有更深刻的认识。

当然,另一方面,虽然纵谈古今给人一种独特的智力上的愉悦感,但严谨的理论思考必须小心对不同分析层次的附会性跨越,有时候甚至必须有意地拒绝这种跨越所带来的理论快感。在西方学术研究圈中,这其实是一个最基本的学术规范。例如,研究个人层面问题,就不能随便附会到企业层面,更不要说国家层面。所以,国家层面的问题要分析透彻,还是离不开政治学者、法学者的专业技能。毕竟,国家层面的问题与企业层面的问题涉及的因素和变量有很多不同。

例如,一个很大的区别在于,也许是企业一般规模都要比国家小一些的原因,分析企业层面的组织问题时,技术性、工具性、方法性的内容的应用的价值就要大得多。这部分内容尤其体现在本书的第二篇,当我们用学科的角度探讨组织问题的时候。技术性的内容看起来有点令人眼花缭乱,但我的判断是,对于大多数人,它们其实要比哲学性、理论性的内容往往更容易掌握一些。所以,从这个角度讲,与政治学者、法学者相比,我们也许是幸运的,因为我们探讨的是相比之下我们更容易看清楚、当事人更有动机来解决也更有能力解决的企业组织问题。

中国企业的组织问题

中国的企业,乃至全世界的华人企业,由于组织能力的缺乏,普遍面临几个重大的发展问题。第一个问题是中国企业不容易长大。《福布斯》全球富豪榜,2004年全球个人资产10亿美元以上的有587人,其中华人占39人;与此形成鲜明对比的是,《财富》杂志从企业的角度,按全球销售额排出的最大的500家企业中,非国有的华人企业却仅有一家(已去世的台湾首富蔡万霖的国泰人寿,以营业额138亿美元位列395名)。第二是在全球供应链中的地位问题。据《IT经理世界》报道,一件在中国加工的Hugo

Boss衬衫,在纽约第五大道的零售价是120美元,其中渠道商赚了72美元,Hugo

Boss公司赚了36美元,而中国的制造商只能拿到12美元,在价格战的情况下,制造商的这个数字还可能低至9.6美元,利润率仅为1%~2%。可是,就是这样的订单,大家还能争得头破血流。第三是产业选择带来的独特业务风险问题。华人企业由于组织能力的限制,他们选择的产业往往是一种

“关系密集型产业”,人事发生更迭的时候,企业往往就会面临巨大的业务风险。以下我们一一展开说明。

长不大的问题

中国企业组织能力的缺乏带来的首要问题是组织缺乏可延展性和可复制性,以及无法长大的问题。尊卑有序,内外有别,传统中国社会,每个人都是一个巨大社会网络上的一个节点,两个节点之间的相对关系决定了两个人之间打交道的方式。这种特殊主义的文化传统要求,每个人都有特殊情况,需区别对待。使用成文的条款和规定去平等要求每个员工往往会被侧目,谓之不成熟。抽象的、正式的、理性的思维在这里代表傻、愣、书生气。企业需要花费很多人和时间去处理这些特殊情况带来的种种利益分配、内部冲突、员工情绪、团队合作等问题。当一个企业规模大到无力承担这些成本的时候,企业的边界就会降临,企业就会停止增长。不同的行业这个边界会有所不同,以办公室白领数目计,估计在500~1

000人之间,也就是一般人所说的,到了要靠胸卡来认识同事的时候。以企业的营业额计,同样,不同行业边界不同,一般的制造业,台阶应当在1亿~10亿元之间。

特殊主义文化不仅把工作之外的各种关系带进公司,还会通过人际交往在公司内形成各种非正式的关系网络。哥们儿义气、拉帮结派、小集体、小圈子像病菌一样,开始腐蚀正式组织的下行指挥链和上行反馈链。跑冒滴漏、小金库、回扣、哑代理(即不做事,只管拿代理费的代理)、业务转移、做假账等现象泛滥成灾,按下葫芦起来瓢。当组织在地理上分布广泛,只能遥控的时候,这个问题尤其容易严重,不是公司经理携款潜逃,就是公司集体贪赃,防不胜防。到老板或总部试图治理整顿时,更有好戏开场了:暗度陈仓、见风使舵、翻云覆雨、借刀杀人、杀鸡骇猴……当三十六计全都用上进行内斗的时候,这个公司也就开始无可挽回地败落了。

全国范围内的销售渠道建设在中国成为一个大课题,很大一部分是这个原因。组织能力相对较强的企业,往往能够靠一张全国销售网迅速在竞争中出头,成为行业龙头企业,例如TCL集团和国美电器,就是靠全国销售网络成功的例子。与此相关的一个现象是,在中国开展特许经营业务的特殊难度。理论上讲,中国这样一个巨大的国内市场,特许经营为企业通过连锁经营低成本迅速成长、扩大提供了一条完美的发展道路。麦当劳、肯德基就是我们天天都能看见的榜样,看起来好像也没有多难。可事实上,特许经营顺利开展的一个最重要的前提条件就是,需要通过建立一个非常完善的正式规则体系,来保证分店的运行程序和质量标准,不能让任何分店出现搭便车,危害整个体系的品牌价值的情况。否则,整个体系会以一种惊人的加速度走向崩溃。正是因为认识到了这个问题,连麦当劳在中国都放弃了特许经营,转而主要采取合资经营的方式,例如,北京的合资伙伴是北京市农工商公司,在广州的合资伙伴是已倒闭的广州市信托公司,后来才开展特许经营方式。肯德基的情况也类似,在中国的分店,很长一段时间内都以自营为主。继当年红高粱公司挑战麦当劳的闹剧之后,国人对特许经营的现实算是有了一些认识,但是,每隔一段时间,就会跳出一些人,大谈特许经营的神奇增长模式,从组织能力的角度看,这些增长模式成为现实的概率很小,投资者还是要当心,不要上当受骗。

当然,也有人首先就质疑为什么要长大,企业不一定要以长大作为一个发展目标,大企业不一定就是好企业。首先要明确的是大与强之间的关系,显然,大未必强,不大却肯定不强,大是强的一个必要条件,但不是充分条件。更重要的是,我们探讨企业大小,是从单个企业的角度,还是从一个国家或地区经济体的角度?从单个企业的角度,确实,大未必一定比小好。一家瞄准很小的细分市场的企业,就未必需要以上规模为发展目标。一些特殊行业,如基于少数明星专家、学者的咨询公司,急于扩大规模也未必是好事。某些市场变化频繁,需要灵活机动的经营能力的特定行业,如流行女装、芯片设计等,由一个地区的一组公司组成的一个网络或产业聚合体往往比一家单个大公司更有竞争力。但如果从一个国家经济整体的竞争力的角度来看,缺乏大型企业组织能力却绝对是一个大问题。因为一些有战略意义的重要行业的发展离不开大型组织能力,它们的行业特点决定了它们对大型组织的需求。典型的例子如汽车、飞机制造、大型连锁超市、银行等。这些“组织密集型”行业往往也是技术密集型、资金密集型的战略性产业,令人警醒的是,这些当年中国重返世界贸易组织拉锯式谈判的重点,几乎都是中国竞争力最为薄弱的产业。正是从这个角度讲,中国企业长不大才是一个问题,是一个很大的、很实际的问题。一些学者,观察到浙江一些地区一些基于中心企业网络形成的产业聚合体的成功经验,片面推导出所谓的小狗经济优于斑马经济的结论,主观上的推理错误可恕,客观上以一种阿Q式的自大却掩盖了中国企业发展的这个重大问题。

在全球价值链中的地位问题

组织能力缺乏的第二个结果是中国企业在全球价值链中的地位问题。前文提到的Hugo

Boss的例子是中国企业缺乏品牌能力的结果。随着国际竞争的加剧,中国企业越来越体会到,与跨国企业竞争,离不开两个方面的实力。一个是品牌,一个是研发,也就是所谓“微笑曲线”的两端。中国企业,乃至全世界的华人企业,在这两个方面的实力却都相当孱弱。这个问题的核心是基于抽象原则的、非个人化的正式组织对于品牌建设和研究开发的重要程度,怎么强调都不过分。打个比方,销售经理可以靠提成、直接监督等手段来管理,即使不是老板的亲信,也没什么可担心的,真金白银赚回来是硬道理,即使有点什么桌面下的交易,也无碍于大局。而负责品牌建设的市场部门,因为是花钱的部门,而且没有很好的考核指标,钱花得好坏很大程度上靠的是决策者对企业的忠诚,所以安排的往往是老板的小圈子之内的、自己信得过的所谓“自己人”。这种安排导致了两个结果:一是自己人的数目终究有限,企业成长到一定规模,就没有能力进行大规模、全方位、多地点、长时期的品牌建设计划;二是自己人为了不让老板产生疑心,往往谨小慎微,花钱的时候一般都是倾向于保守,容易贻误品牌建设的时机。这里我们还不考虑一些自己人貌似老实,其实利用老板的信任,吃里爬外的情况。

研究开发的情况也是类似。研发工程师的工作也是无法靠直接监督或提成之类等简单手段来管理的。对于很多研发工程师来说,他们工作的最大激励是宽松的工作环境中工作本身带来的乐趣。宽松的环境、工作本身的激励,再加上一点同侪之间的出成果的压力,就是成功研发的一个简单公式,但对于很多中国企业,研发的门槛却显得如此高不可攀,原因很简单:研发和品牌一样,也是花钱的事业,需要信任,需要一种超越小圈子的、基于抽象原则的组织能力。这些抽象原则,不是什么虚无缥缈的高深理念,而是一些简简单单的处理人际关系的核心价值观,如平等、合作、分享等,但这些抽象原则正是任何研发机构健康运转的一个基本条件。而对于依靠个人关系或者直接监督来运转的公司,贯彻这些简单的抽象原则,却难于上青天。

中国企业薄弱的研发和品牌建设能力的一个直接结果是中国企业只能以生产,特别是劳动力密集型生产立足于世界市场,在世界产业价值链上处于一个非常卑微的地位。所谓中国是“世界工厂”的说法其实就是这种地位的一个写照。虽然材料一车车运进来,成品一车车运出去,看起来红火、热闹,但工厂工人所能得到的报酬,还不知道是中央商务区写字楼里西装革履的白领所得的几分之一。中国企业在全球价值链中所处的就是这个可怜蓝领工人的位置。同样的道理,中国台湾地区成为世界上最大的电子代工产业基地,也是无奈之举。其中辛酸,相信“宏之父”施振荣比谁都清楚。做产品一分一分地赚钱,做品牌一元一元地赚钱,道理谁都明白,可人家就是不认你的牌子,你怎么办?

剑桥大学著名的转型经济学者彼得?诺伦(Peter

Nolan)于2003年提出的全球产业瀑布式梯级集中的趋势,就是说,全球的很多产业,从终端产品(如飞机)到一级供应商(如飞机发动机、飞机座椅)、二级供应商(如飞机发动机的转子、飞机座椅的靠垫),甚至到三级、四级供应商,都出现了向少数厂商集中的趋势。这种集中过程以跨国公司为主导,以资金为引擎,研发和品牌为轮子,已经形成了一个西方主导、严丝合缝、壁垒森严的产业金字塔体系。中国这样的发展中国家的企业,即使有幸进入这个金字塔,往往也只是处于金字塔的底层。路在何方?诺伦其实是中国30多年经济改革的一个热切关注者,与那些心照不宣向中国倾洒廉价夸奖,换取物质和非物质利益的西方政客型学者相比,他的理论显得不那么讨巧,但不得不承认,良药苦口,这正是中国企业下一步发展所必须正视的严酷局面。

关系型产业的特殊风险

组织能力缺乏的第三个结果是集中于一些特定产业带来的特殊经营风险。《福布斯》2004年全球富豪榜587人中华人占39人,说明了华人经商之勤劳和天赋。但仔细观察这些华人所选择的发展行业,第一类是通过与政府高层的特殊关系,垄断烟草、博彩等一些特殊行业,例如马来西亚的赌王林梧桐、菲律宾的烟草大王陈永栽、印尼烟草大王蔡道行等。第二类是地产业或以地产业为主的多元化,如李嘉诚、郭鹤年(香格里拉集团的所有者)、郑裕彤(新世界集团所有者)等。两类人占据了华人富豪中的绝大多数。他们所选择的产业都是可以依靠个人关系来发展的产业,也许可以命名为“关系密集型产业”。

这里的“关系”,一方面是用于实现企业内部管理控制的各种私人关系。这些产业的特殊性决定,企业内部需要决策的事宜数量较少,或者,即使总体决策数量较大,对企业影响较大的主要决策也较少,完全可以依靠老板和老板的几个亲信来掌控局面,不需要建设基于抽象原则的正式组织。但是,组织内部运转依赖于个人关系的风险是,公司掌控者的变化必然会带来公司的变化,缺乏稳定性和持续性。很多老板在商场上南征北战,九死不悔,最担心的却往往是自己最信任的手下对自己的背叛。在组织靠个人关系运转的情况下,这种背叛造成的杀伤力往往是最有可能致命的。

“关系”的另一方面是与政府高层的私人关系。公司内部关系变化会带来一定的风险,但毕竟还有一定的限度,关系密集型的经营风险,更多来自于组织外部,即与政府高层的私人关系的变化。《美国经济评论》上有一篇著名的小品式论文,说明前印尼总统苏哈托的病情如何直接影响与他关系密切的几个综合性财团的股价。与他关系越密切,股价下跌得越厉害。中国历史上最好的例子可能是著名的晋商的兴衰。明初晋商藉明朝统治者为北方边镇筹集军饷而崛起,入清后又充当皇商而获得商业特权,清末又因为清政府代垫和汇兑军协饷等而执金融界牛耳。可惜成也萧何,败也萧河。把自身利益建立在统治者基础上的结果是,当统治者倒台时,山西商人也必然祸及自身。于是,首挫于庚子事变后,再挫于辛亥革命。民国初年,债权人大多在山西太谷、平遥、祁县坐索欠款,财东因票号损失惨重,已无力偿还,只能卖房卖地,甚至逃匿他乡,有的还沦为乞丐。权力和资本结盟产生的权贵资本主义的必然结果是,权力和资本一荣俱荣,一损俱损。其兴也勃焉,其亡也忽焉,“看他起高楼,又看他楼塌了”,这是中国历史上一代又一代商业阶层逃不脱的宿命。

组织能力缺乏的三个结果互相之间是相关的。中国企业因为没有进行大规模品牌建设和实行大规模研究开发的能力,导致它们在组织密集型产业的竞争力有限,从而也导致了它们对关系密集型产业的选择。抽象的原则是无限的,个人关系总是有限的,选择关系密集型产业不仅限制了企业成长的空间,而且导致了额外的经营风险,结果自然是无法做大。从关系密集型到组织密集型的过程,也就是从经营机会到经营企业的过程,从机会主义、打一枪换一个地方,到稳扎稳打、培养核心竞争力的过程,从盲目多元化到相关多元化、再而到专业化的过程。中国的新一代企业家很多都完全理解这个转换的必要性和必然性,但还是摆脱不了老的经营方式,非不为也,而不能也。

组织问题的实质

组织问题的实质是什么?三个和尚没水喝的故事讲的其实就是一个组织问题。一个和尚挑水喝,个人理性最大化,不涉及谈判和协议,所以没有问题;两个和尚,容易达成协议,抬水喝;三个和尚无法达成协议,如果不分家,就只好渴死。其实,两个和尚抬水喝,就已经潜伏了谈判和合作的问题。和人一起抬过水的人都知道,个子高矮,上坡下坡,双方付出的劳动还是有区别的。两个和尚之所以能够有水喝,是因为合作的机制毕竟相对比较简单,支出和收入都是一人一半,天经地义,没有什么好扯皮的,其实,真要碰到较真的人,这也是问题。

|

|