新書推薦:

《

中国近现代武术思想史研究

》

售價:NT$

500.0

《

废奴

》

售價:NT$

350.0

《

有法与无法:清代的州县制度及其运作 最新修订版

》

售價:NT$

640.0

《

重启春光

》

售價:NT$

214.0

《

“玉”见中国:玉器文化与中华文明(追寻玉出山河的前世今生,饱览中国万年玉文化的史诗画卷)

》

售價:NT$

690.0

《

官治与自治:20 世纪上半期的中国县制 最新修订版

》

售價:NT$

640.0

《

迈尔斯普通心理学

》

售價:NT$

760.0

《

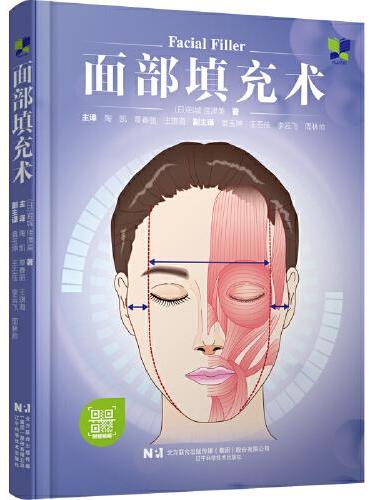

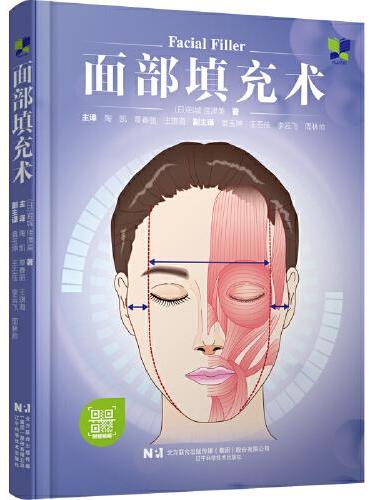

面部填充术

》

售價:NT$

990.0

|

| 編輯推薦: |

美国活着的文学神话

美国国家图书奖、普利策奖、书评人奖、福克纳奖、2011年布克国际文学奖得主 菲利普?罗斯

到乡翻似烂柯人——内森?祖克曼文学探险系列收尾之作,心灵的猎手展现残忍的诚实

|

| 內容簡介: |

十一年中,作家内森?祖克曼独自隐居在新英格兰山区,过着与世隔绝的生活。为了治疗前列腺癌手术后遗症,年逾七十的他重回繁华都市。他沿着纽约的街道行走,却像一个幽灵一样似乎根本不存在于世。他重遇自己年轻时的偶像、已故作家E.I.洛诺夫的晚年情人艾米?贝莱特,她垂垂老矣,罹患脑癌,落魄得令人心酸;他被一则换房广告吸引,认识了一对年轻的作家夫妻,优雅的少妇杰米重燃起他男性的情欲;他被正准备写一本洛诺夫传记的年轻人理查德?克里曼纠缠,后者向他透露出洛诺夫隐瞒了一生的秘密……

衰老、退化、羞耻、厌恶,性欲、政治、丑闻、文学、流言、窥淫欲,《退场的鬼魂》拥有多层次的解读。罗斯的语言尖利如刺,冷峻中带着调侃的幽默,有种硬汉式的气质。

本书是内森?祖克曼文学探险系列九本书中的最后一本,其残忍的诚实使它成为该系列小说出色的结尾。

|

| 關於作者: |

1997年,菲利普?罗斯的《美国牧歌》获得普利策文学奖。1998年,罗斯在美国白宫接受了美国国家艺术奖章。2002年,罗斯又获得美国文学艺术学院颁发的最高奖项——虚构类作品金奖,该奖以往的获得者中曾有约翰?多斯?帕索斯、威廉?福克纳、索尔?贝娄等著名作家。他还曾两度获得美国国家图书奖和美国书评人奖,三度获得福克纳笔会奖。2005年,他的小说《反美阴谋》因是“2003-2004年度以美国为主题的一部出色的历史小说”而获得美国历史学家协会奖。

近来,罗斯又获得两项极负声望的笔会奖:2006年,因“其一系列的著作皆具有非凡的创意和完美的技巧”而获得纳博科夫笔会奖;2007年,因其在美国文学领域的成就而获得索尔?贝娄笔会奖,该奖是授予那些“在漫长的文学生涯中获得突出成就、在美国文学领域取得至高地位”的作家的。

罗斯是唯一一位由美国书院为其出版权威版全集的至今健在的作家。八卷本的全集预计于2013年全部出齐。

菲利普?罗斯作品

《乳房》

《欲望教授》

《垂死的肉身》

《鬼作家》

《退场的鬼魂》

|

| 內容試閱:

|

于是我逃跑了,放弃了曾经是我的力量源泉的那股动力,它曾经挑起过我的勇气,也曾经激发出我的满腔热情和我对外界的抵抗力,也曾经唤起我对不论大小的一切事物的热切关注,并要求我在其中寻找出意义。我没有像从前那样留下来坚持战斗,而是选择了逃跑,我要甩掉洛诺夫的手稿和它激发出的全部热情,我要甩掉看到手稿边上克里曼写下的平淡又庸俗的笔记、看到他用愚蠢透顶的方式歪曲了一切之后必将产生的满腔愤慨。我不想再和他争论,我不是他的对手,我不想再陷入一场无谓的混战,于是——就好像这是一部我一辈子都不感兴趣的作家写下的作品——我把这部我连看都没看的手稿丢进了宾馆里的废纸篓,坐上汽车,在天刚黑的时候回到了家里。在逃跑时,你会匆忙地做出决定要带上哪些东西,而我的选择是不仅丢弃这份手稿,而且连我在斯特兰德买下的洛诺夫的六本书也一同丢下。我家里还有一套,是我在五十年前买的,要陪伴我度过余生它已绰绰有余。

我在纽约的历险维持了还不足一个礼拜。在这个世界上没有一个地方比纽约来得更为世俗,待在那里的人们全都喜欢打手机、上饭店、偷情、找工作、看报、在政治中消耗自己的热情,而我还曾想要回到这个原本属于我的地方,想要继续住在那里重拾做人的感觉,想要重新唤醒我本已放弃的一切——爱情、欲望、争斗、同行间的倾轧,所有这些往昔世界给予我的剪不断理还乱的馈赠——然而,如同一部镜头不断跳跃的老电影,我只经历了短命的一瞬,就慌里慌张地打了退堂鼓。在这里发生的一切其实并未真正发生,可我还是匆忙地返回了原地,就好像经历了什么巨变。我并未真正地做过什么事,有几天我只是站在那里,不断地回味着我的挫折感,不断地回味着因往日幽魂与明日栋梁的偶遇而遭受到的无情打击。真是场令人倍感屈辱的经历!

如今我回到了适合我的所在,再也不会和任何人发生摩擦,再也不会去觊觎不属于我的东西,再也不会去人模狗样地四处招摇,再也不会去说服人家这个那个,再也不会去扮演已经逝去的时代里的某个角色。克里曼依旧会卑鄙下流地、大张旗鼓地去追究洛诺夫的秘密,艾米?贝莱特依旧无力去阻止他,就像她小时候无力阻止纳粹杀害她的父母兄弟,就像她现在无力阻止肿瘤要夺去她的生命。我会十万火急地给她寄去一张支票,然后每个月的一号给她寄一张,可她无论如何都熬不过今年了。克里曼会坚持到底,也许会因为华而不实地曝光洛诺夫所谓的恶行、自以为是地认为找到了所有问题的症结所在而在文学界红上几个月。也许他甚至会把杰米从比利身边偷走,如果她的生活里有太多的烦恼,如果她被他的花言巧语所蛊惑,如果她厌倦了逃避他那令人恶心的夸夸其谈。那么,就这样一路前行吧,就像艾米,就像洛诺夫,就像普林顿,就像在有生之年里英勇地完成了自己的使命如今平静地躺在坟墓里的所有人,我也会死的,尽管在我的死期来临之前,我要在窗台边的书桌前坐下,透过十一月清晨的灰暗的光线望向窗外,越过积雪泥泞的道路,看见沼泽地里那片微风拂动下的寂静的湖水,看见层层叠叠倒下的荒凉的芦苇,它那干枯的梗茎上已然结冰,就在这个安全的避风港里,在这个碰不到一个纽约人的地方,在我那每况愈下的记忆力彻底崩溃之前,我要写下《他与她》的最后一幕。

他:比利也许还在离这儿两小时车程的地方。为什么你不到我的宾馆里来呢?我住在希尔顿。1418房间。

她:(莞尔一笑)你上次走的时候说,这事让你伤透了脑筋,你再也不想见我了。

他:我现在真的想见你。

她:发生了什么变化吗?

他:绝望的程度发生了变化。我更加绝望了。你呢?

她:我……我……我觉得没那么绝望。你怎么会更加绝望了呢?

他:去问绝望本身吧,问它为什么要变得更加绝望。

她:我必须对你坦言相告。我想我知道你为什么会觉得更加绝望。而且,我想即使我去了你的宾馆也是于事无补的。理查德在我这儿。他到我这里来是为了要告诉我你们俩之前会面的情况。我不得不告诉你,我认为你犯了个很大的错误。理查德不过是想写出自己的作品,就像你一样。他显得非常沮丧。很明显,你也沮丧得很。你打电话过来,想在你的生命里添上一笔你并不是真心想要的色彩……

他:我想要你来我的房间。到我这里来,到我宾馆的房间里来吧。克里曼是你的情人。

她:不是。

他:他是的。

她:(加重语气)不是。

他:你前几天自己承认过。

她:我没有。你不是误解了我的意思,就是听错了。你完全搞错了。

他:看来你也会撒谎。好吧,很好。我很高兴,因为你也会撒谎。

她:你怎么会觉得我在撒谎呢?你是在说因为我曾经是他大学里的情人,所以我现在也必定是他的情人吗?

他:我说过我嫉妒你的情人。我把他视为你的情人。可你现在又说他不是你的情人。

她:是的,他不是。

他:那么,你的情人是另外的某个人。我不知道那样算更好还是更糟。

她:我宁愿你不再谈论我的情人。你想成为我的情人——你是那个意思吗?

他:是的。

她:你想要我现在就过去,现在是六点钟。我会在六点半赶到你那里。我最晚可以待到九点钟,我可以带点什么回家,就说我出去买东西了。那样我就必须去买点什么,或者你现在就去为我买点什么——那样我们就能再多待一会儿。

他:你几点到呢?

她:我正在算呢。你现在可以去杂货店里买点什么。我可以找个理由让理查德开路。然后我就打的过去。那样的话我应该六点半可以到你那里了。到八点半我必须走。我们有两个小时。你觉得这主意好吗?

他:好的。

她:那么你怎么说呢?

他:我们可以在一起待两个小时。

她:我今天真是疯了,你知道。(大笑)你是在占一个疯女人的便宜。

他:我是在窃取大选的胜利果实。

她:(笑)是的,你是的。

他:他们窃取了俄亥俄,而我要窃取的是你。

她:看来我今天需要一剂猛药。

他:很久很久以前,我是个上门推销猛药的。

她:这一切让我想起了峡湾。

他:你说什么?

她:休斯顿的峡湾地区。只要越过别人家的宅基地就能到那里了,我们可以找根绳子荡过去。在神秘的奶咖色的湖水里游泳,湖面上到处漂浮着枯死的老树干,那里的水非常浑浊,你都看不见自己的手,树干上沾满青苔,水面是烂泥的颜色——我不知道自己怎么会在这种地方游泳的,而且那是我的父母禁止我做的事情之一。第一次是我的大姐带我去的。她是个不怕死的,我不是。她是个被我妈妈的极度注重外表逼疯的人。她是个连我那严厉的爸爸都控制不了的人,更别提我的妈妈了。我嫁给了比利。他最糟糕的地方是他是个犹太人。

他:那也是我最糟糕的地方。

她:是吗?

他:快来吧,杰米。到我这儿来。

她:(轻巧地,飞快地)OK。再说一遍,你住在哪儿?

他:希尔顿。1418房间。

她:希尔顿在哪里?我对纽约的宾馆不熟悉的。

他:希尔顿在第六大街上,在五十三街和五十四街之间。在CBS 大楼对面。斜对面是沃里克宾馆。

她:噢,你说的就是那个又大又难看的宾馆。

他:对的。我只打算在这里住短短的几天。我来这里是为了探望我的一个病友。

她:我知道你的那个病友。我们别再谈这个话题了。

他:克里曼对你说了她什么?你知道他对一个得了脑瘤不久于人世的女人干了些什么吗?

她:他是想打听到她的故事。不仅是她的故事。还有一个她爱的人的故事,这个人的作品已经失落,名声也不再响亮。听着,理查德是个喜欢给自己施加过大压力的不幸的人。可你不该为这个而误解他。他是个精力充沛、喜欢强迫自己、富于献身精神、有趣的人,他专注于这个现如今已不太知名的作家,已经没人在看他的书了。他被他迷住了,他太激动了,他以为自己掌握了他的某个秘密,他以为这个秘密是读懂他的一个窗口,他以为这个秘密比一般的丑闻来得更加有趣。是的,他有一种想要为他写传记的既疯狂又贪婪的冲动。是的,他会毫不留情地去掠取他想要的东西。是的,他会不择手段。可如果他是认真的,那有什么不可以呢?他想在美国文学中重塑他的正确位置,他需要她的帮助——讲述一个不会对任何人造成伤害的故事。不会伤害任何人。故事里牵扯到的那些人早已经作古了。

他:他有三个依然健在的子女。会对他们造成什么样的影响呢?你会喜欢别人把你父亲的那种事抖搂出来吗?

她:他与他同父异母的姐姐发生关系时只有十七岁——他情窦初开时年纪更小,才十四岁。就算这件事情性质很严重,他也是无辜的,他还是个小孩子嘛。这不能算是耻辱。

他:你真是宽容大度。你认为你的父母在读到洛诺夫小时候的这件事时会像你一样宽容吗?

她:我的父母在礼拜二投票支持了小布什,所以答案是不会。(笑)如果你想要得到他们的赞同,那你就干脆什么也不要出版了,我的父母从来也不懂得什么叫宽容。你没有一本书会被他们认为是适宜出版的,我的朋友。

他:那么你呢?如果你发现你的父亲也有过这挡子事,你会对他宽容吗?

她:那确实不容易。

他:你有姑妈吗?

她:我没有姑妈。可我有一个弟弟。我没有孩子。可如果我有的话,如果我和我的弟弟也发生过这种事,我不会希望我的孩子知道的。可我想有些事比这个更重要……

他:拜托,别跟我提什么艺术。

她:那么,你又是为了什么奉献一生的呢?

他:我不知道我为了什么奉献了一生。我做了我该做的,别的我不知道。你知道报纸上会怎么宣传这本书吗?你知道评论家会怎么议论这本书吗?他们要做的都将与艺术无关,更别提什么真理了,他们甚至不会想到这是一种可以理解的越轨行为。他们要做的只是挑逗起读者的购买欲。如果洛诺夫还活着,他会后悔自己学会了读书写字的。

她:他已经死了。他不会后悔。

他:他只会遭遇到恶毒的诽谤。这些人会有什么良好的居心吗,这些道貌岸然的假道学,这些言语刻薄的女权主义者,这些叫人作呕的、不可一世的文学渣滓,他们只知道恶意地诬陷。有许多好心肠的评论家会认为他是个伟大的性犯罪者。你现在在笑什么?

她:你在讨我的欢心呢。你不是在想如果你提到“言语刻薄的女权主义者”,我也许会考虑在二十分钟内就赶到你的房间吗?你是不是以为像我这样有教养的姑娘听到了这句话也会放开胆子去干的?所以说,你不仅窃取了大选的胜利果实,还窃取了女权主义者的胜利果实。小布什和贝蒂?弗里丹。(突然之间,她的口吻尖刻起来,就像电影里的女阿飞)听着,你想要我过去吗——你到底想不想要?或许你只想在电话里把理查德?克里曼唠叨死?

他:我不相信你。我不相信你说的关于克里曼的话。我说的就是这个意思。

她:好的,好的。这和我们俩在一起待上两个小时有关系吗?信不信我都随你好了,如果你不相信我,而且你也不想再叫我过去了,那没关系。如果你不相信我,可你还想叫我过去,那也同样没关系。如果你相信我,你也想要我过去,那还是没关系。你告诉我你想要什么吧。

他:现如今,是不是你们这些三十岁的年轻女人都是这么镇定自若的?还是你们的耐心只能够维持这么点时间?

她:都不是。

他:那么就只是有文学野心的三十岁女子啰?

她:不是。

他:那么是出生在靠石油发财的休斯顿家庭里的三十岁女子吗?是那些过于自信的年轻女子吗?

她:不,是我。你是在和我说话呢。

他:我爱慕你。

她:你不了解我。

他:我爱慕你。

她:我看你是被我迷得发疯了。

他:我爱慕你。

她:你不会爱慕我的。你不会。这不可能。这句话毫无意义。我觉得你只是个一心想要冒险的人,可你自己还不知道。你,你这个把所有的经历都抛在脑后十一年之久的人,你这个除了写作和思考以外把什么都弃绝掉把自己封闭起来的人——你这个把自己的生活降低到柴米油盐的程度的人,你怎么还会去爱呢!不过是因为他发现自己回到了大都市,他发现自己想要重新回到生活中来,而要回来的唯一途径就是通过他那没有理由的,没经过大脑思考的……得了,他自己知道他被怎样一种没来由的冲动给彻底控制住了。我是在和一个原本非常有理性、非常讲原则的人说话,可这个人已经失去了所有的平衡,为了一个不明智的愿望而自告奋勇地奔向一个悲惨世界。然而生活本身就是这样的,不是吗?人们就是这样铸造自己的生活的。你知道,你的理由可以随时随地地证明这种说法——如果确实如此的话,生活原本就是这样的,波澜起伏就是人生的本质。我们每个人的命运都一样:波澜起伏。除此之外你觉得你爱慕我的唯一可能的理由就是,你是个此刻没在写作的作家。等到你开始下一部作品,全情投入地写作这部作品时,我们就会看到你有多爱慕杰米?洛根了。不说了,我马上过去。

他:你答应上我的宾馆里来,对我来说,意味着你是在自告奋勇地奔向一个大麻烦。莽撞的时刻。这就是你现在的状态。

她:莽撞的时刻会导致莽撞的遭遇。莽撞的时刻会导致危险的决定。你也许不会那么强烈地想要提醒我这点吧。

他:我想,在你坐上出租到我这儿来的一路上,一定会这么提醒自己的。

她:好吧,我说了你是在利用大选的胜利果实。所以说是的,你说对了。

他:你正在穿越康拉德笔下的阴影线,首先是从少年到成年,再从成年到别的什么。

她:到疯狂。我一会就到了。

他:好啊,快点,快点投身到疯狂里来吧。把衣服脱掉,跳进这个峡湾里来吧。(他挂断电话。)跳进这潭奶咖色的、漂浮着干枯的老树干的死水里来吧。

(就这样,在顷刻间他更为疯狂——又疯狂又兴奋的一瞬——他把所有东西都塞进包里,除了那部还没有看过的手稿和那几本洛诺夫的旧书,拼了命地跑了出去。除此之外他还能干什么呢(他自己就老是喜欢说这句)?破碎就是他唯一的出路。她在往他这边赶,而他却走掉了。一去不返了。)

|

|